В статье рассматриваются аспекты коммуникации в современных организациях. Автор раскрывает подходы к количественной оценке корпоративных коммуникаций, их измерению и мониторингу, опираясь на собственный многолетний опыт профессиональной деятельности. На основе Модели Премии Правительства Российской Федерации в области качества показаны возможности для формирования отчета о существующих коммуникациях. Целью исследования является построение критериев и показателей, как внешних, так и внутренних, для измерения результативности предоставления информации о деятельности организации в целом. Исследование было проведено с использованием методов анализа документов и экспертного опроса сотрудников, проводящих подготовку организации к конкурсу, и оценивающих экспертов. Показаны возможности для измерения количественных характеристик построения коммуникативного поля организации. Рассмотрены критерии построения информационного и коммуникационного полей организации. В качестве критериев измерения приведены примеры построения целевых показателей. Рассмотрен примерный инструментарий для количественных оценок. Предполагается, что организация, проводящая измерения, будет в дальнейшем проводить корректирующие мероприятия и пересматривать реализуемый подход. В статье приведены ссылки на действующие официальные документы, международные стандарты, принятые на территории Российской Федерации, рекомендующие оценочные показатели для проведения оценки коммуникативного поля современной организации, а также требования к компетентности лиц, производящих оценку. Отдельно рассмотрены формы построения коммуникативного и информационного полей организации по отношению к собственному персоналу, различным уровням управления, потребителям, партнерам, поставщикам, клиентам, органам государственной и муниципальной власти.

Идентификаторы и классификаторы

- Префикс DOI

- 10.21453/2311-3065- 2024-12-2-111-123

Официальная информация и нормативные документы. Они могут быть как внешними, доступными всем заинтересованным сторонам, так и внутренними, регулируемыми стандартами организаций (СТП, СТО и другое). Это могут быть учредительные документы, отчетность, инструкции, положения об отделах, регулирующие постановления и другое.

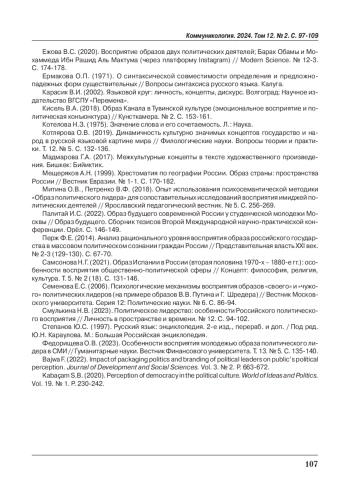

Список литературы

1. Белановский С.А. (2019). Глубокое интервью и фокус-группы. М.: Директ-Медиа.

2. Мельникова Н.А. (2012). Медиапланирование. Стратегическое и тактическое планирование рекламных кампаний. М.: Дашков и К°.

3. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. (1997). Основы менеджмента / Пер. с англ. М.: Дело.

4. Соколов А.В. (2002). Общая теория социальной коммуникации. СПб.: Изд-во Михайлова В.А.

5. Темницкий А.Л. (2013). Расширение функций и контекста современных исследований удовлетворенности трудом // Социологический журнал. № 3. С. 139-148.

6. Федотова Л.Н. (2010). Общественное мнение как плацдарм для «связей с общественностью»: учебное пособие. М.: Вест-Консалтинг.

7. Черчилль Г.А. (2004). Маркетинговые исследования / Пер. с англ. Под ред. С. Г. Божук. СПб.: Нева.

8. Чернова Е.А. (2008). Формирование и реализация концепции корпоративной социальной ответственности в деятельности российских предприятий. Дис. … канд. социол. наук. Москва.

9. Шаврикова Е.П. (2006). Специфика измерения качества жизни в различных социокультурных средах. Дис. … канд. социол. наук. Москва.

10. Щепилов К.В. (2005). Медиаисследования и медиапланирование. М.: РИП-холдинг.

11. Юрасова М.В. (2018). Интегрированные системы исследований. М.: МГИМО.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Статья посвящена проблеме воспитания экологической ответственности обучающихся на основе интегрально-диалоговой технологии. Актуальность проблемы обусловлена процессами экологизации и гуманизации современного образования. В статье раскрыт интегральный потенциал культурного наследия, материализующего идеи сотворчества человека и природы, национальные ценности и традиции народов страны. Выявлена теоретико-методологическая база разработки интегрально-диалоговой технологии воспитания экологической ответственности; раскрыт содержательный аспект технологии, связанный с использованием историко-культурного наследия в качестве объекта познания особенностей взаимодействия человека и природы. Рассмотрены сущность и процессуальные особенности интегрально-диалоговой технологии, предусматривающей последовательную реализацию культурно-экологических ситуаций-погружений в историко-культурное наследие. Последовательность таких ситуаций выстроена с учетом этапов формирования экологической ответственности и включает в себя три стадии: (1) фокусировка на целом: встреча; (2) фокусировка на части: диалог; (3) фокусировка на целом: действуем ответственно1. Указанные стадии обеспечивают системное рассмотрение историко-культурного наследия через категориальную матрицу целого и части, а также целостное воздействие на все сферы сознания личности в процессе воспитания экологической ответственности.

В данной статье обосновывается эффективность применения элементов геймификации при подготовке учащихся к олимпиадам по журналистике. На основе восемнадцати проанализированных кейсов, взятых из открытых источников олимпиадных заданий от Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), предложена классификация из семи гейфмиционных форматов подготовки: квиз, интерактивный сторителлинг, игры с виртуальной и дополненной реальностью, трекинг процесс (process tracking – отслеживание процесса), ролевые игры, текстовые расширения и игры на основе использования алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Также авторами были выявлены основные этапы олимпиад, которые подразделяются на теоретический – тестовый формат, измеряющий базовый, фактологический уровень знаний, и практико-ориентированный – письменные задания, призванные выявить степень владения навыком создания информационных материалов, который включает такие элементы, как стиль текста, грамотность и структурно-логическое повествование. Результаты показывают, что геймификация не только обогащает образовательный ландшафт, делая обучение более увлекательным и интерактивным, но и значительно повышает мастерство студентов в совершенствовании сложных журналистских навыках.

В статье рассматривается проблематика оценки уровня профессиональной подготовки специалистов в области рекламы и связей с общественностью в рамках применения компетентностного подхода к образованию в современных вузах. Авторы считают недостаточным построение рейтинга студентов только на основе академической успеваемости и предлагают изменения критериев рейтинга для оценки уровня приобретаемых навыков и компетенций, необходимых в будущей профессии. Для повышения мотивации к обучению предлагается использовать креативный потенциал будущих специалистов по связям с общественностью. Авторский подход заключается во внедрении элементов геймификации, в том числе игровых элементов и лексики, хорошо известных студентам по компьютерным играм. Особое внимание уделено транспарентности и наглядности формирования рейтинговых таблиц. Опыт такого рейтингования прошел апробацию в МГИМО МИД России в течение ряда лет и показал повышение мотивации студентов и, как следствие, их успеваемости. Данная методика будет полезна для повышения эффективности образовательного процесса как преподавателям по специальностям «Реклама», «Стратегические коммуникации», «Связи с общественностью», «Брендинг», так и преподавателям других гуманитарных дисциплин, в которых компетенции являются неотъемлемой частью профессиональной подготовки.

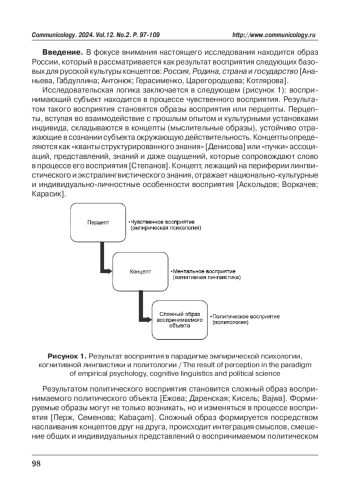

В представленной статье поднимается проблема политического восприятия и формирования в индивидуальном и общественном сознании образа России. Гипотезой исследования выступает мыль о том, что образ России как результат политического восприятия структурируется из концептов Россия, Родина, страна и государство. Данные концепты являются базовыми для русского народа, они подробно исследованы в рамках когнитивной лингвистики. Однако тенденции политического восприятия возможно проследить изучая изменения в восприятии носителями русского языка соответствующих концептов. В рамках метода свободных ассоциаций 326 респондентов подбирали атрибутивные распространители к лексемам, вербализующим соответствующие концепты. Проведенное исследование позволило стало (1) выявить спектр атрибутов, характерных для каждого концепта составляющего образ России; (2) определить пересекающиеся, то есть повторяющиеся и наиболее распространенные определения, свидетельствующие о ключевых характеристиках концептов; (3) выделить наиболее уникальные, неологичные словосочетания, демонстрирующие тенденции в динамике концептов; (4) визуализировать образ России (его ключевые и периферийные характеристики), что позволяет охарактеризовать тенденции политического восприятия.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий происходит не только в отраслях народного хозяйства страны, но и находит повсеместное применение в избирательном процессе. Цифровизация выборов ежегодно охватывает новые территории. В Москве накоплен определенный опыт внедрения и эффективного применения информационно-коммуникационных технологий в период подготовки и проведения избирательных кампаний. Осенью 2023 года в преддверии выборов Мэра Москвы автором совместно с экспертами было проведено анкетирование жителей столицы. Перед организаторами опроса горожан ставилась задача собрать, обобщить и проанализировать мнения московского электората по вопросу внедрения цифровых технологий на выборах. В статье приводятся конкретные результаты анкетирования москвичей, их отношение к использованию на выборах электронных технологий. Автор приводит довод о целесообразности повышения легитимности выборных органов власти за счет роста показателя «явка» избирателей. На конкретных примерах демонстрируется, что внедрение цифровизации в выборный процесс, в конечном итоге, способствует повышению легитимности избираемых партий, общественных объединений и их кандидатов. Анализируя итоги состоявшихся последние годы выборов в федеральные, региональные и местные органы исполнительной и законодательной власти (2021–2024), а также результаты вышеупомянутого анкетирования жителей Москвы, автор предлагает вариант построения модели «воронки причинности» с учетом такого внешнего фактора как цифровизация, оказывающего значительное влияние на выборный процесс.

В современную эпоху многие сферы и отрасли сталкиваются с проблемой адаптации своих коммуникационных стратегий к динамично трансформирующимся требованиям и восприятию аудитории. В условиях жесткой конкуренции в сфере культуры театры и концертные площадки все больше осознают необходимость привлечения новых пользователей, в первую очередь с помощью цифровых каналов. Чтобы разработать эффективную коммуникационную стратегию и повысить экономическую жизнеспособность театров, крайне важно оценить, как потребители реагируют на новые технологии в контексте традиционных жанров. В статье проанализировано восприятие публикой культурных продуктов и представлен обзор цифровых инструментов в оперной индустрии. Для этого было проведено эмпирическое исследование с помощью онлайн-опроса российских респондентов на платформе опернотематической группы в социальной сети ВКонтакте. Были проанализированы мнения аудиториио положительном влиянии цифровых технологий на оперу, их присутствии на платформах оперных учреждений и в социальных сетях, а также о возможности замены цифровыми форматами живого театрального опыта. Полученные результаты свидетельствуют о том, что цифровизация служит важнейшим инструментом продвижения и популяризации оперы, но для того, чтобы оперное искусство сохранило свою аутентичность, имплементация цифровых инструментов должна быть тщательно продумана.

Современные исторические исследования, посвященные развитию медицинской науки и искусства врачевания, все чаще предполагают анализ социокультурных и социо-коммуникативных аспектов, которые становятся частью исторического анализа. В статье рассматривается взаимосвязь изобразительного искусства и анатомии человека как элемент социокультурной трансляции (коммуникации) знаний в истории медицины, в частности анатомии. Искусство Ренессанса, прежде всего портретная живопись с натуры, копирующая образ конкретного человека, может отражать признаки состояния его здоровья, симптомы болезней, и медицинские знания в исторической ретроспективе фактически являются и частью культуры общества. В своем исследовании авторы приводят примеры отражения на картинах конкретных медицинских патологий и приходят к заключению о том, что произведения искусства могут транслировать информацию о состоянии здоровья изображенного человека, наличия у него клинических проявлений болезней, которые запечатлела в их образе кисть мастера-художника и которые, вероятно, еще не были установлены и понятны лекарям того времени.

Цифровые технологии меняют ландшафт приемов и способов коммуникации брендов с потребителями. Одним из актуальных инструментов, появление которого приходится на начало 20-х годов XXI века, являются метавселенные. Актуальность изучения метавселенных как инструмента коммуникации определяется возрастающей популярностью этой цифровой среды. Объектом исследования настоящей статьи являются метавселенные во взаимосвязи с новой эстетикой в формировании диалога между брендом и потребителем. Предметом – формы и способы эстетической коммуникации. Целью статьи является выявление форматов взаимодействия брендов с метавселенными, демонстрирующими неограниченные возможности в формировании новой эстетики. Степень изученности темы эксплицирована в обзоре литературы. Теоретические аспекты исследований дополнены автором: рассматриваются и выявляются «способы входа» в метавселенные; для анализа эмпирической базы автор опирается на методику, выявляющую разные аспекты в эстетике коммуникации брендов через метавселенные. Авторское исследование проведено на основе системы медиамониторинга «Медиалогия», приведены данные за два года: 60 коммуникационных кампаний, отраженных в 12 459 медиатекстах СМИ и соцмедиа разных типологических сегментов. Несмотря на отсутствие массового характера в продвижении подобных проектов, автор полагает, что в формате взаимодействия брендов с метавселенными просматривается огромный потенциал: количество подобных кампаний растет, они оставляют о себе «цифровой след», однако не всегда вписываются в формат профессиональных конкурсов или попадают в фокус внимания СМИ. Автор подробно останавливается на анализе кейса победителя конкурса «Инфоповод года 2022» и рандомном кейсе бренда Samsung, близком по концепции к победителю конкурса «Инфоповод года 2022», однако не заявлявшем о себе в конкурсе. Автор демонстрирует его потенциал для освещения в СМИ и соцмедиа. В заключении делается вывод о том, что интерес брендов к метавселенным как инструменту продвижения будет расти, поскольку он позволяет раскрывать эстетику бренда и формировать новый тип иммерсивных взаимоотношений с аудиторией.

Системный анализ как парадигма позволяет исследовать медиапространство как подсистему с гибкими связями внутри и внешними с другими подсистемами. Используя системный подход, автор предлагает рассматривать трансформацию медиапространства как саморазвивающийся процесс, который происходит под влиянием цифровизации, являющейся фактором скорости изменений. Автор предлагает считать медиапространство социальным процессом с присущими ему: (1) логическим подлежащим; (2) временным отношениям; (3) пространственным отношениям; (4) направлением. В заключение автор соглашается с мнением исследователей, что под влиянием технологического развития общества медиапространство трансформировалось в медиасферу.

Человек воспринимает окружающий мир через коммуникативные и когнитивные процессы, где знания, эмоции, социальные нормы влияют на восприятие информации об экологических проблемах. По нашему мнению, умелое сочетание научной и экологической коммуникации позволяет не только повышать качество коммуникации, но и менять отношение к окружающей среде. Данную гипотезу мы проверили через соотнесение понятие экологической и научной коммуникации, представленных в российской и зарубежной научной литературе, проведение сравнения их основных характеристик, выявления особенностей взаимодействия. По результатам исследования автор приходит к выводу о важности партнерства научной и экологической коммуникации, что позитивно влияет на эффективность управления и сохранение устойчивости окружающей среды, поведенческие намерения граждан. Научная составляющая усиливает экологическую коммуникацию за счет компетентности знаний, взвешенности решений, что отражается на легитимизации проводимых изменений. В завершении мы также предлагаем различные стратегии действий и модели коммуникации, выбор которых зависит от целей субъектов и текущей ситуации.

Трактовка и взаимосвязь понятий «факт» и «смысл» на протяжении XX-XXI веков постоянно находилась в зоне интереса исследователей: социологов, философов, культурологов, лингвистов, юристов, а также писателей и журналистов. При этом данная взаимосвязь, внешне понятная и логичная, осознавалась как всё более сложная композиция, зависящая и от особенностей человеческого восприятия, и от целенаправленного моделирования различного рода сообщений целевым аудиториям. В статье рассматривается состояние данных представлений, связанных, с одной стороны, с константным различием фактов и смыслов, а с другой – с усилением амбивалентности в восприятии медиаконтента в условиях интернетизации и медиатизации информационного пространства. Анализируются предпосылки и современная практика создания и последующего применения фактологических и смысловых элементов в композициях публикуемых сообщений, исследуется динамическое изменение целей и ролей названных элементов в воздействии на целевые аудитории. Констатируется, что, даже с развитием технологий проверки фактов на достоверность и выявления интенции авторов сообщений, приоритетной формой действий по обеспечению влияния становится формирование у пользователей стереотипных установок, соответствующих при этом юридическим нормам государства и этическим стандартам профильного сообщества.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- АССОЦИАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ КОММУНИКОЛОГИИ"

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 108809, г Москва, Филимонковский р-н, Новомосковский округ, деревня Соколово, д 28А

- Юр. адрес

- 108809, г Москва, Филимонковский р-н, Новомосковский округ, деревня Соколово, д 28А

- ФИО

- Шарков Феликс Изосимович (ПРЕЗИДЕНТ)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______