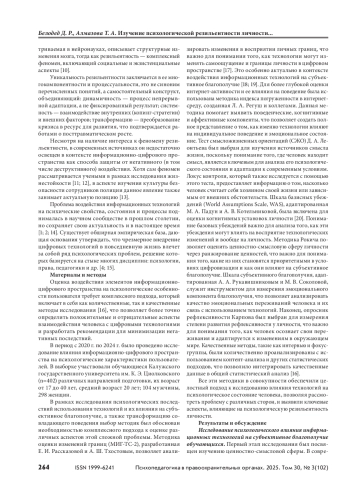

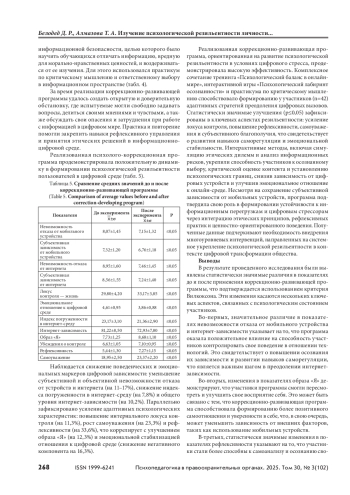

В условиях современного общества, где цифровые технологии становятся неотъемлемой частью жизни, необходимы понимание их влияния на психическое здоровье, поведение людей; оценка форм и содержания рисков негативного воздействия, способов защиты от него. Поэтому исследование влияния информационно-цифрового пространства на индивидуально-психологические особенности пользователей интернета, определяющих их психологическую резильентность, является актуальным. Цель — изучение психологической резильентности личности пользователя интернета к негативному воздействию и апробация коррекционно-развивающей программы формирования психологической резильентности. Материалы и методы. Использовались количественные и качественные методы, включая анкетирование и глубинное интервью. В выборке участвовали 402 человека. Были применены следующие методики: Индекс погруженности в интернетсреду (Л. А. Регуш и др.), Методика оценки изменений границ (МИГ-ТС-2) Е. И. Рассказовой, А. Ш. Тхостова, Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева, Шкала базисных убеждений (WAS) в адаптации М. А. Падун и А. В. Котельниковой, Шкала самоуважения М. Розенберга, а также статистические методы обработки данных. Результаты и обсуждение. Установлены высокие корреляционные связи между показателями, характеризующими вовлеченность в информационно-цифровое пространство, и локусом контроля понятия «жизнь», образом «Я», убеждением о контроле, субъективным благополучием, самоуважением, рефлексивностью и др. Апробирована коррекционно-развивающая программа развития психологической резильентности, которая показала свою эффективность. Выводы. Исследование подчеркивает необходимость разработки стратегий для управления цифровым поведением пользователей в целях минимизации негативных последствий и повышения психологической резильентности в условиях информационного общества.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Психология

1. Психологическая резильентность личности в информационно-цифровом пространстве — это способность и готовность человека противостоять деструктивным воздействиям, осуществляемым посредством современных информационных технологий, которые могут подорвать его психическое здоровье, целостность личности (систему его основных индивидуальнопсихологических черт), субъектность (способность руководить собой).

Список литературы

1. Вахнина В. В., Васильева В. А. Негативное информационно-психологическое воздействие: особенности проявления и преодоления // Коченовские чтения «Психология и право в современной России» : сб. тезисов участников всерос. конф. с междунар. участием. М., 2022. С. 195–196.

2. Социализация молодежи в современном мире: трансформации, угрозы, конструктивные векторы : коллективная моно- графия. Калуга, 2023. 252 с.

3. Енгалычев В. Ф., Моисеева И. Г., Моисеев А. В. Об особенностях применения метода контент-анализа в судебно- психологической экспертизе различной предметной направленности // Прикладная юридическая психология. 2015. № 3. C. 39–46.

4. Белодед Д. Р. Ресурсы цифровой среды как инструмент информационно-психологического воздействия на молодежь // Актуальные проблемы психологии правоохранительной деятельности: концепции, подходы, технологии (Васильевские чтения — 2023) : мат-лы междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 20–21 апреля 2023 года / под ред. Ю. А. Шаранова, В. Л. Ситникова. СПб., 2023. С. 89–92.

5. Буланова И. С., Двойнин А. М., Двойнина В. К. Представления об устойчивости в концептуальном пространстве психологии // Современная зарубежная психология. 2025. Т. 14, № 1. С. 103–113.

6. Bonanno G. A. Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely adverse events? American Psychologist. 2004. Vol. 59. Pр. 20–28.

7. Ефименко А. П. Феномен резильентности как фактор посттравматического роста в концепции салютогенного подхода // Личностные и ситуационные детерминанты поведения и деятельности человека : монография. Ростов н/Д, 2017. С. 102–109.

8. Божевольнов Г. Ю. Адаптивное и дезадаптивное поведение как феномены психологической науки // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Психологические науки». 2013. № 1. С. 81–88.

9. Снопкова Е. И., Шатунова О. В. Междисциплинарное содержание концепта резильентности и его педагогические смыслы // Человеческий капитал. 2024. № 3(183). С. 220–227.

10. Кашапов М. М., Серафимович И. В. Психология ресурсности мышления : монография. Ярославль, 2024. 164 с.

11. Рыльская Е. А. Научные подходы к исследованию жизнеспособности человека в зарубежной психологии // Теория и практика общественного развития. 2014. № 8. C. 57–58.

12. Селиванова О. А., Быстрова Н. В., Дереча И. И., Мамонтова Т. С., Панфилова О. В. Изучение феномена резильентности: проблемы и перспективы // Мир науки. Педагогика и психология. 2020. № 3. С. 3–10.

13. Шаранов Ю. А., Кобозев И. Ю. Культура безопасности как алертное состояние сотрудника полиции // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2024. Т. 29, № 2(97). С. 126–132. https://doi.org/10.24412/1999-6241-2024-297-126-132.

14. Бичурина С. У. Резильентность личности в условиях поликультурной среды // Национальная безопасность и молодежная политика: киберсоциализация и трансформация ценностей в VUCA-мире : мат-лы междунар. науч.-практ. конф., Челябинск,

21–22 апреля 2021 года. Челябинск, 2021. С. 168–174.

15. Забелина Е. В., Кузнецова Д. К. Понятие психологической резильентности: основные теории // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 1. С. 10–13.

16. Леонова Е. В. Качественные и количественные методы исследования в психологии : учебник. Калуга, 2017. 411 c.

17. Рассказова Е. И., Емелин В. А., Тхостов А. Ш. Диагностика психологических последствий влияния информационных технологий на человека : учеб.-метод. пособие для студентов психологических специальностей. М., 2015. 115 с.

18. Ярошевич А. С. Развитие психологической резильентности студентов как условие психологического благополучия // Проблемы психологического благополучия : мат-лы междунар. науч.-практ. онлайн-конф., Екатеринбург; Фергана, 7 апреля 2023 года. Екатеринбург, 2023. С. 170–173.

19. Лебедева О. В., Никитина А. А., Калинина И. В. Развитие навыков психологической резильентности обучающихся в условиях дистанционного обучения // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 69-3. С. 289–292.

20. Падун М. А., Котельникова А. В. Модификация методики исследования базисных убеждений личности Р. Янофф- Бульман // Психологический журнал. 2008. Т. 29, № 4. С. 98–106.

21. Леонова Е. В. Становление субъектности в нормативных возрастных и образовательных кризисах. Калуга, 2018. 394 с.

22. Masten A. S. Ordinary Magic. Resilience Processes in Development. American Psychologist. 2011. Vol. 56, No. 3. Pp. 227–238.

23. Holz N. E., Tost H., Meyer-Lindenberg A. Resilience and the brain: a key role for regulatory circuits linked to social stress and support. Mol Psychiatry. 2020, № 25. Рр. 379–396.

Выпуск

Другие статьи выпуска

На основе изучения и анализа широкого круга источников в статье рассматриваются меры полицейских органов по пресечению и нераспространению влияния раскола в русском православном мире. Внимание уделено особенностям религиозной политики, проводимой Николаем I в рамках провозглашенного в стране курса, вошедшего в историю под названием «теория официальной народности». Материалы и методы. В работе с законодательными источниками, литературой научного характера, опубликованными статистическими данными, архивными, справочными и интернет-материалами преимущественно использовались системный и историко-сравнительный методы анализа привлеченного перечня источников. Результаты и обсуждение. Вопреки мнению, бытующему в отечественной историографии, период с 1825 г. по 1855 г. не был столь однозначным. С одной стороны, меры репрессивного характера, полицейский надзор, преследование раскольников, с другой — во многих регионах наблюдались «приемлемые», с точки зрения либерально настроенных представителей государственной власти, отношения между старообрядцами и светской властью, церковью, православным обществом. В 30-х гг. XIX в., в ходе кодификационного «упорядочения» российского права, было приведено в соответствие законодательство о старообрядцах. В это же время было положено начало более основательному изучению старообрядчества как социальнополитического и религиозного явления. Под эгидой МВД губернские власти и органы полиции на местах изучали различные аспекты старообрядческого общества, формировали статистические данные, что позволило коронной власти иметь достаточно объективную картину состояния староверия и проводить по отношению к нему более «выверенную» политику. Выводы. Выявлены особенности и основные направления религиозной политики Николая I, приведена законодательная база, дававшая основания полицейским органам отправлять свои профессиональные функции по отношению к расколу.

В Конституции РФ провозглашено, что Российская Федерация является демократическим, правовым, социальным государством. Для данного типа политического режима характерны разделение власти, рыночная экономика, конкуренция, регулярные на основе закона выборы и перевыборы всех уровней власти, наличие оппозиции, контроль граждан государства над деятельностью органов государственной власти. Важное место в этом процессе занимают представительные органы, формирующиеся на основе выборной системы и представляющие все классы и социальные группы общества. Представительные органы власти аккумулируют интересы данных социальных групп и на основе компромисса обеспечивают их реализацию с учетом интересов большинства. Материалы, результаты и обсуждение. Современный мир представлен различными моделями общественного развития: либеральной, консервативной, социалистической, националистической и др. Однако во всех них ключевую роль в политическом процессе играют институты представительных органов власти, существенно воздействующие на развитие государства и общества. Историческое формирование представительных органов в разных странах определялось особенностями их исторического развития. В Западной Европе первые зачатки представительных учреждений возникли уже в XIII в., многовековой опыт взаимодействия с исполнительными органами способствовал созданию правового государства на основе разделения властей. В этой системе представительные органы обеспечивают защиту интересов большинства граждан через политику государства. Появление правового государства позволяет более эффективно решать сложные вопросы общественного развития, с которыми сталкиваются народы в ходе своей истории. Рассмотрение процесса возникновения и эволюции представительных органов власти с законодательными функциями и органов государственного управления с совещательными функциями в России (вече, Земский собор, Государственный совет, Государственная дума), их взаимодействие с российским самодержавием на пути к демократическим преобразованиям через выборы граждан — основная тема данной статьи. Выводы. Процесс формирования представительных органов власти в России качественно отличается от подобного процесса в западных странах. Имея общие исходные позиции и одинаковый подход к поиску общего согласия в выборе решений, необходимых для развития государства в IX–XII вв., Российское государство с XV в. демонстрирует качественно другой путь развития, характерной чертой которого была ликвидация представительных органов власти как выборного института, защищающего интересы разных социальных групп общества. В России на смену органов власти с законодательными функциями пришли институты государства с совещательными функциями.

Проблема научного обоснования методики совершенствования специальных силовых способностей квалифицированных гандболистов в подготовительном периоде тренировки не теряет своей актуальности. Предметом явилась методика специальной силовой подготовки квалифицированных гандболистов к ведению силового контактного противодействия в защите. Цель — разработка методики развития силовых качеств квалифицированных гандболистов для ведения силового контактного противодействия. Материалы и методы. Исследование проходило в 2020–2023 гг. с участием 32 спортсменов — представителей двух команд Высшей гандбольной лиги; возраст испытуемых — 18–24 года. В целях оценки подготовленности спортсменов проводились тестирование, сравнительный педагогический эксперимент. Для сравнения показателей тестирования использован Т-критерий Уайта. Результаты и обсуждение. Разработана схема, отражающая средства силовой подготовки гандболистов. Каждый блок средств силовой подготовки представлен двумя комплексами упражнений: первый блок включает два комплекса упражнений с отягощением внешними предметами и весом собственного тела, второй блок состоит из двух комплексов упражнений контактного силового противодействия в парах и в группах. Предложен вариант использования средств, методов и дозировки нагрузки в тренировочном процессе мужских гандбольных команд в подготовительном периоде. Выводы. Эффективность использования предложенной методики силовой подготовки подтверждена результатами педагогического эксперимента. Спортсмены экспериментальной группы в 50% контрольных тестов улучшили показатели силовой подготовленности на достоверном уровне при 5% уровне значимости, а также соревновательную деятельность в серии игр с другими ведущими командами.

Сущность проблемы состоит в том, что качество соревновательности, включающее мотивацию достижения успеха, эмоции борьбы, мышление, волевые качества, интеллект, обусловливает реализацию подготовленности спортсмена и достижение планируемых результатов. Цель — выявить уровень сформированности и особенности качества соревновательности у спортсменов различной квалификации и видов спорта. Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили теория и методика спорта, концепции соревновательной деятельности и психологического обеспечения подготовки спортсменов к соревнованиям. Приняли участие 185 спортсменов в возрасте 15–25 лет — учащиеся спортивных школ Омска; студенты — спортсмены вузов, разделенные на две группы: первая группа — имеющие 3-й, 2-й, 1-й спортивные разряды (145 чел.); вторая группа — кандидаты в мастера спорта, мастера спорта (40 чел.). Для определения взаимосвязи структурных компонентов соревновательности вычислялся коэффициент ассоциации Юла. Для определения различий в сформированности соревновательности спортсменов высокой и низкой спортивной квалификации вычислялся t-коэффициент Стьюдента. Результаты и обсуждение. Недостаточно сформированный уровень соревновательности сдерживает рост спортивного мастерства спортсмена. Формирование качества соревновательности связано с накопленным опытом, количеством фактов участия в соревнованиях и спортивными достижениями. Выводы. Повышение уровня сформированности качества соревновательности у спортсменов и поддержание его на оптимальном уровне состояния готовности и его сохранение позволят наиболее эффективно реализовать подготовленность в соревновательной деятельности.

В сфере внимания находится проблема выявления специфики формирования чувства патриотизма у различных профессиональных групп, понимание которой позволит осуществлять оперативную коррекцию процесса патриотического воспитания. Цель — выявление типологических особенностей формирования чувства патриотизма в каждой из рассматриваемых профессиональных групп. Материалы и методы. Выборку исследования составили 25 студентов факультета истории, социологии и международных отношений Кубанского государственного университета и 35 курсантов Краснодарского университета МВД России первого года обучения. Использовались опрос, интервьюирование, индивидуальная беседа, педагогическое наблюдение. Результаты и обсуждение. Приведены данные сравнительного анализа результатов диагностики индивидуальных и групповых уровней сформированности чувства патриотизма у курсантов, обучающихся в системе МВД России, и студентов педагогической образовательной организации. Описаны особенности развития чувства патриотизма в рассматриваемых учебных заведениях. Охарактеризована специфика целевых установок и смысложизненных ориентаций студентов Кубанского государственного университета и курсантов образовательной организации МВД России. Выводы. Результаты исследования имеют ценность для понимания специфики организации педагогического процесса с обучающимися в целях управления воспитательным процессом.

Целью представленного цикла из трех статей по заявленной теме служат характеристика и научное обоснование методик воспитания курсантов образовательных организаций МВД России, раскрывающих специфику их организованного досуга в контексте служебно-профессионального воспитания с опорой на групповую и индивидуальногрупповую формы работы, интегрированные в систему общеуниверситетских и общефакультетских мероприятий. Центральной идеей служебно-профессионального воспитания курсантов в данном случае выступает базовый педагогический концепт формирования морально-нравственного самосознания личности, ее служебно-профессиональной убежденности, укрепления чувства долга, патриотизма. Материалы и методы. Теоретико-методологическую основу исследования составили положения научной школы «Педагогика смысложизненных ориентаций в системе подготовки кадров для органов внутренних дел России» (И. В. Ульянова), в которой раскрыта сущность философского, общенаучного, конкретно-научного, технологического уровней служебно-профессионального воспитания курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России. Охарактеризовано содержание следующих методик организованного досуга: «Литературно-музыкальная гостиная „Наша культура“», «Киноклуб „Ракурс“», «Художественно-творческие проекты», «Дневник событий и саморазвития». Результаты и обсуждение. Значительная часть курсантов, начинающих обучение в образовательных организациях МВД России, транслируют следующие трудности, сопряженные с проблемами предшествовавшего школьного образования и свойственные многим современным российским абитуриентам независимо от специфики избранной профессии: социальный инфантилизм, общекультурную и коммуникативно-речевую некомпетентность, рефлексивную пассивность, склонность к первичной киберзависимости. Это становится серьезным препятствием для отказа в российской системе образования от либерального (постмодернистского) дискурса и эффективного перехода к подлинно национальной образовательной доктрине, сочетающей учебно-воспитательные традиции и новации (она, доктрина, масштабно отражена в законодательном арсенале, однако спорадически внедряется в повседневную образовательную практику). При этом необходим учет изначального включения курсантов образовательных организаций МВД России в служебную деятельность в качестве рядовых полиции, принятия ими Присяги, что требует интенсификации адаптационного процесса. Выводы. Служебно-профессиональное воспитание курсантов образовательных организаций МВД России — процесс полиаспектный, полиэтапный, динамичный, обусловливающий поиск и совершенствование воспитательных методик, которые выступят в качестве значимых ресурсов для эффективной профессионализации, гармоничного развития личности.

Исследование представлений о полицейском у гражданского населения позволяет выстроить работу по формированию имиджа полицейского. Цель — выявить особенности представлений о полицейском у телезрителей новостной программы областного телевидения. Материалы и методы. Методы сбора данных: ассоциативный эксперимент и опросник. Обработка осуществлялась посредством контент-анализа. В исследовании принял участие 61 человек. Результаты и обсуждение. Анализ ассоциативной направленности показал, что у 1-й группы (телезрители) складываются в основном положительно-нейтральные социальные представления о полицейском, у участников 2-й группы (получающие информацию из других источников) перевес имеют нейтральные представления. Содержание ядерной системы представлений у обеих групп носит нейтральный характер, но у телезрителей больше положительных ассоциаций, чем отрицательных. Выводы. Периферия представлений имеет более положительный характер у 1-й группы, нейтральный с тенденцией к отрицательному — у 2-й группы. Представления телезрителей носят на данный момент положительно-нейтральный характер с тенденцией к изменению в положительном направлении, что соответствует образу полицейского, презентуемому в новостной телепрограмме.

Распространение по всему миру колумбайна, буллинга, иных форм персонализированного и деперсонализированного (массового) насилия в школах и вузах говорит о том, что современная система образования переживает период активного кризиса, требующего системного и многолетнего исследования. Образовательные отношения становятся все более насыщенными насилием разного типа, что связано с деструкцией смыслов и форм образования, в том числе с его коммерционализацией и менеджериализацией, привносящими в эти отношения коррупцию и насилие. Цель — анализ психолого-педагогических проблем формирования и развития образовательной самостоятельности в контексте задач профилактики и коррекции индивидуального и массового насилия в образовании. Материалы, результаты и обсуждение. Современные образовательные отношения активно изменяются, включая изменения их ценностно-смысловых и социальностатусных основ: переход от директивно-научающей модели к модели исследовательски-диалогической, поощряющей образовательную и профессиональную самостоятельность субъектов образования. Этот переход порождает рост и изменение требований к формированию и развитию образовательной культуры и социально-психологической компетентности педагогов и учеников. При отсутствии такой компетентности и культуры образовательных отношений все более распространенными становятся случаи психопатизации или социопатизации отдельных индивидов и их групп или образовательных отношений, увеличение интраперсональных и интерперсональных деформаций, в том числе рост индивидуального и массового насилия и его различных форм: не найдя продуктивных каналов, самостоятельность учеников и педагогов выливается в деструктивные формы. Выводы. Школа и вуз, заинтересованные в профилактике и коррекции насилия, должны предоставлять субъектам образования разнообразные формы и каналы осуществления и развития их образовательной и профессиональной самостоятельности, позволяющей гармонично, прямо и в интересах образования и общественного развития в целом удовлетворить индивидуальные запросы субъектов в самореализации и самоактуализации.

Современный мир сотрясают военные конфликты, быстрые процессы геополитических изменений, активное внедрение информационных технологий и искусственного интеллекта, что заставляет нынешнее поколение приспосабливаться к новым условиям жизни. Серьезнейшей угрозой стало кибермошенничество, наносящее колоссальный вред, огромный ущерб государству и обществу. Кибермошенники постоянно совершенствуют свою преступную деятельность, а правоохранительные органы не успевают должным образом противодействовать новым преступным вызовам, ввиду чего увеличивается виктимизация жертв таких преступлений, что указывает на необходимость проведения научных исследований данных вопросов. Материалы и методы. Использовалась статистика совершенных кибермошенничеств. Применялись общефилософский диалектический метод научного познания, позволивший получить объективную информацию о процессах и явлениях материального мира, психологии человека, связанных с кибермошенничеством; эмпирический метод исследования для анализа социологических и психологических факторов, влияющих на детерминацию виктимного поведения жертв; сравнительный анализ, с помощью которого выявлены актуальность и проблематика современных способов совершения кибермошенничества; систематизация, позволившая сформулировать выводы и предложения по предупреждению виктимности в сфере кибермошенничества. Результаты и обсуждение. Кибермошенничество является чрезвычайно опасным, так как наносит огромный ущерб государству и гражданам, в связи с чем необходимы виктимологическая профилактика и немедленное реагирование правоохранительных органов. Для своевременного уголовно-правового реагирования новым вызовам кибермошенников актуально установление детерминантов виктимности жертв, пострадавших от кибермошенничества. Представляется, что такими детерминантами выступают кибераддикции, формирующие виктимное поведение. Выводы. Установлена активизация деятельности кибермошенников, что подтверждается данными официальной статистики в виде значительного роста числа киберпреступлений и их низкой раскрываемости; выявлены детерминанты виктимности жертв кибермошенничества в виде кибераддикций. Показана взаимосвязь проявления изменений психологии поведения и мировосприятия современных поколений и виктимного поведения жертв кибермошенников. Сформулированы рекомендации о необходимости применения системного подхода к профилактике виктимизации жертв кибермошенников.

Цель — выявление социально-психологических особенностей осужденных, склонных к побегу из мест лишения свободы. Материалы и методы. Для исследования выбраны: методика «Акцент — 2-90»; методика психологической диагностики механизмов психологических защит; психодиагностическая система Келлермана-Плутчика для исследования механизмов психологических защит осужденных; методика исследования уровня субъективного контроля; анкета для выявления уголовно-правовых и социально-демографических особенностей личности; анкета для экспертов в целях выявления особенностей поведения осужденных в местах лишения свобод; методика выявления ценностных ориентаций личности. Результаты и обсуждение. Представлены результаты эмпирического исследования социально-психологических особенностей осужденных, состоящих на профилактическом учете как склонные к побегу. Проведен сравнительный анализ исследования данной категории осужденных с осужденными, состоявшими на профилактическом учете по другим причинам и не состоявшими на профилактическом учете. Выводы. Осужденные, склонные к побегу, имеют как общие черты с осужденными, состоящими на профилактическом учете, так и специфические, которые могут детерминировать данный вид пенитенциарного преступления.

Анализируется понятие профессиональной деформации личности, рассматриваются научные подходы к данному понятию. Описывается влияние профессиональной деформации на различные сферы личности педагога. Охарактеризованы условия профессионально-педагогической деятельности педагогов учебного центра войсковой части, способствующие возникновению профессиональной деформации. Материалы и методы. Проведено эмпирическое исследование на базе центра подготовки личного состава Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в г. Омске и Казачьей кадетской школы-интерната им. Маршала Советского Союза Д. Т. Язова. Приняли участие 39 человек в возрасте от 28 до 47 лет: 20 педагогов войсковой части (офицеров, проходящих военную службу по контракту в должности преподавателей) и 19 педагогов кадетской школы-интерната. Использовались методики Э. Ф. Зеера и А. М. Павловой «Оценка профессиональных деформаций педагогов»; С. П. Андреева и В. Е. Орла «Диагностика профессиональной деформации личности педагога» и методика В. В. Бойко «Диагностика уровня эмоционального выгорания». Результаты и обсуждение. Проведен сравнительный анализ особенностей профессиональной деформации педагогов учебного центра войсковой части и преподавателей кадетской школы-интерната. Описывается влияние профессиональной деформации на различные сферы личности педагога. Охарактеризованы условия профессионально-педагогической деятельности педагогов учебного центра войсковой части, способствующие возникновению профессиональной деформации. Выводы. Специфические условия военной образовательной среды способствуют развитию профессиональной деформации и синдрома эмоционального выгорания педагогов учебного центра войсковой части, создавая трудности в профессионально-педагогическом общении. Определена выраженность профессиональной деформации у педагогов учебного центра войсковой части с преобладанием таких ее проявлений, как авторитарность и доминантность.

Цель — анализ аспектов управления социальными конфликтами. Материалы, результаты и обсуждение. Рассмотрены понятие конфликта, его функции и виды. Раскрыты сущность и содержание управления социальным конфликтом в узком и широком смыслах. Показаны некоторые аспекты использования методологии системного, исторического, деятельностного подходов в системе управления социальными конфликтами. Выводы. В условиях цифровизации социальных отношений необходимо создание оптимальных механизмов социального управления противоборствами, которые явятся источником обновления и развития социума.

Проблема изучения самоактуализации личности курсантов — будущих специалистов экстремального профиля выступает актуальной научно-практической задачей, так как от особенностей ее проявления зависит эффективность профессиональной деятельности по спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций. Материалы и методы. В контексте обучения курсантов в вузе пожарно-технического профиля на выборочной совокупности гомогенной группы 69 обучающихся произведена диагностика самоактуализации личности. В исследовании использовались методика А. В. Лазукина в адаптации Н. Ф. Калина (тест — САМОАЛ) и проективная слабоструктурированная методика Х. Ньюттена в целях определения структуры ценностно-смысловой сферы личности. Была разработана авторская анкета для определения критериев самообразования. Исследование проводилось в феврале–июне 2024 г. Результаты и обсуждение. Изучается самоактуализация курсантов как один из важнейших аспектов их профессионального становления. Самоактуализация личности является осознанным процессом развития обучающихся и формирования у них устойчивой платформы удовлетворения от собственных достижений — сначала в учебной деятельности, затем в профессиональной и в дальнейшем — в их жизни в целом. Была определена структура ценностно-смысловой сферы, в сравнительном анализе которой выявлены определенные различия. В целом она представляет собой поликомпонентную систему: учеба; удовлетворение базисных потребностей, удовлетворение потребностей роста. Проведенное анкетирование профессионального самообразования курсантов старших и младших курсов показало значимость самообразования именно для курсантов старших курсов. Обучение в Академии ГПС МЧС России выступает для них возможностью проявить себя, реализовать интересы, сформировать склонности к будущей профессиональной деятельности. Выводы. Выделена иерархия ценностей и смыслов курсантов младших и старших курсов. Наиболее важным для курсантов является получение профессии и стремление найти свое место в жизни. Проведенное анкетирование помогло изучить специфику, формы и приемы самообразования курсантов, позволяющие им реализовать свои способности и интересы.

Актуальность данной работы заключается в исследовании взаимосвязи между личностными характеристиками и жизнестойкостью у сотрудников органов внутренних дел, непосредственно влияющих на выполнение служебной деятельности. В настоящее время данная проблема недостаточно проработана. Цель — изучение взаимосвязи между жизнестойкостью и типом личности, а также доминирующим психическим типом у сотрудников правоохранительных органов. Материалы и методы. Экспериментальная база исследования: респонденты — мужчины и женщины в возрасте от 21 года до 23 лет. Общий объем выборки — 101 человек. Методы исследования: методика «Индивидуально-типологический опросник „ИТО+“» Л. Н. Собчик (в модификации К. В. Сугоняева), «Опросник жизнестойкости» С. Р. Мадди (в модификации Д. А. Леонтьева), методика определения доминирующего психического состояния Л. В. Куликова (в модификации К. В. Сугоняева, 6-шкальная форма). Для реализации целей и задач исследования применен корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Результаты и обсуждение. В ходе проведения корреляционного анализа было установлено наличие взаимосвязи между жизнестойкостью и типом личности, а также доминирующим психическим типом у сотрудников органов внутренних дел. Выявлено, что сотрудники с экстравертированным типом и высокой работоспособностью являются наиболее жизнестойкими. Выводы. Жизнестойкость личности сотрудников органов внутренних дел обнаружила значимую взаимосвязь с экстраверсией и интроверсией. Они характеризуются устойчивостью, высоким уровнем работоспособности, выраженной экстраверсией, готовы к преодолению трудностей и самостоятельному планированию действий.

В условиях сетевого общества, основанного на цифровой вовлеченности граждан в активную социальную жизнь посредством сетевых инструментов, необходима разработка новой (трансдискурсивной) методологии юридической психологии и психологии безопасности, позволяющей построить диалоговую форму общения представителей власти и управления с населением, носящую открытый, просоциальный характер, ориентированную на защиту государственных интересов, поддержание устойчивого общественного порядка, защиту прав и свобод граждан. Цель — описание субъекта правоохранительной деятельности и особенностей его континуального взаимодействия с различными группами общества в рамках концепции трансдискурсивной психологии. Материалы, результаты и обсуждение. Анализируется тенденция к постоянному усложнению правовой системы государства, появлению новых угроз общественной безопасности, связанных с активным внедрением во все аспекты жизнедеятельности современного общества цифровых систем, приводящих к появлению и развитию методов информационно-психологической защиты от гибридных угроз, опирающихся на дискурсивные технологии. Рассматривается деятельность властных структур, пытающихся контролировать уровень субъектности общества в целом и отдельных его активных членов, на фоне стихийно растущей потребности общества в субъектности, открытости и прозрачности во взаимодействии с властью. Раскрывается потенциал трансдискурсивной психологии в интересах совершенствования правоохранительной деятельности на основе реализации субъектности сотрудников органов внутренних дел. Выводы. Обосновывается положение о необходимости развития теории и практики трансдискурсивной психологии правоохранительной деятельности, позволяющей отвечать на современные вызовы функционирования правовой системы государства и юридического дискурса.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ

- Регион

- Россия, Омск

- Почтовый адрес

- 644092, Омская обл, г Омск, Кировский округ, пр-кт Комарова, д 7

- Юр. адрес

- 644092, Омская обл, г Омск, Кировский округ, пр-кт Комарова, д 7

- ФИО

- Буряков Сергей Константинович (НАЧАЛЬНИК ОМСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______