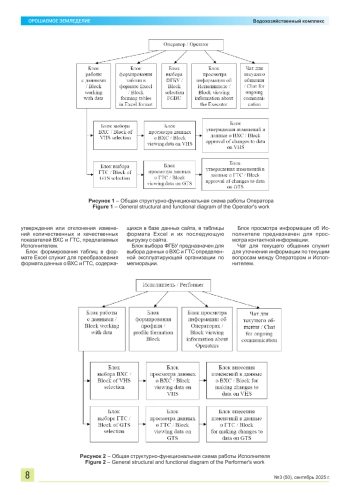

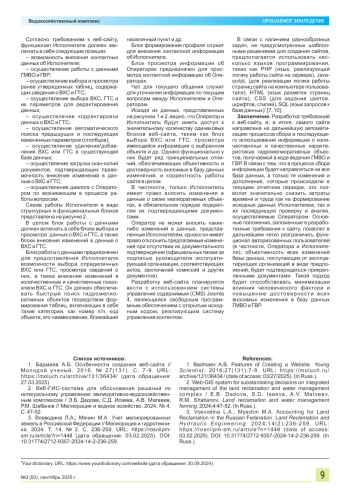

В настоящее время процессы цифровизации затрагивают практически все отрасли народного хозяйства, включая мелиорацию и водное хозяйство. Использование современного программного обеспечения позволяет накапливать, систематизировать и оперативно обрабатывать значительные объемы различной информации для последующего принятия эффективных управленческих решений. Разработка требований к веб-сайту для сбора и актуализации сведений о гидромелиоративных (водохозяйственных) системах и гидротехнических сооружениях, находящихся на балансе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, осуществляется для программного обеспечения ежегодно проводимого государственного мониторинга водных объектов (ГМВО) и ведения государственного водного реестра (ГВР). Данная разработка позволит оптимизировать процесс взаимодействия с управлениями мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения, повысит достоверность получаемой информации, снизит затраты времени и труда на проведение этой работы. Материалы и методы. Требования к веб-сайту разработаны с учетом нормативноправовых документов, регламентирующих порядок проведения ГМВО и ГВР; ранее разработанного и используемого программного обеспечения и опросных форм, а также изучения основных подходов и существующего инструментария, используемых при разработке сайтов. Результаты и выводы. В разработанных требованиях были определены структура и функционал веб-сайта, осуществлен выбор языков программирования для его создания с учетом архитектуры и выполняемых функций. Помимо этого, четко прописан функционал каждой авторизованной группы пользователей – Администратора, Оператора и Исполнителей – в ходе ведения государственного мониторинга водных объектов и государственного водного реестра, а также процесс утверждения данных, поступающих от организаций по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению, подведомственных Депмелиорации Минсельхоза России. При разработке требований также было уделено внимание вопросам защиты содержащейся на сайте информации.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Растениеводство

В рамках ежегодно проводимого государственного мониторинга водных объектов (ГМВО) и ведения государственного водного реестра (ГВР) ФГБНУ «РосНИИПМ» осуществляет сбор данных от ряда организаций по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению, подведомственных Депмелиорации Минсельхоза России.

Список литературы

1. Бадмаев А.Б. Особенности создания веб-сайта // Молодой ученый. 2016. № 27(131). С. 7-9. URL: https://moluch.ru/archive/131/36434/(дата обращения: 27.03.2025).

2. Веб-ГИС-система для обоснования решений по интегральному управлению мелиоративно-водохозяйственным комплексом / Э.Б. Дедова, С.Д. Исаева, А.В. Матвеев, РМ. Шабанов // Мелиорация и водное хозяйство. 2024. № 4. С. 47-52.

3. Воеводина Л.А., Мячин М.А. Учет мелиорированных земель в Российской Федерации // Мелиорация и гидротехника. 2024. Т. 14. № 2. С. 236-259. URL: https://rosniipm-sm.ru/article?n=1448 (дата обращения: 03.02.2025). DOI: 10.31774/2712-9357-2024-14-2-236-259

4. Бадмаев А.Б. Особенности создания веб-сайта // Молодой ученый. 2016. № 27(131). С. 7-9. URL: https://moluch.ru/archive/131/36434/(дата обращения: 27.03.2025).

5. Веб-ГИС-система для обоснования решений по интегральному управлению мелиоративно-водохозяйственным комплексом / Э.Б. Дедова, С.Д. Исаева, А.В. Матвеев, РМ. Шабанов // Мелиорация и водное хозяйство. 2024. № 4. С. 47-52.

6. Воеводина Л.А., Мячин М.А. Учет мелиорированных земель в Российской Федерации // Мелиорация и гидротехника. 2024. Т. 14. № 2. С. 236-259. URL: https://rosniipm-sm.ru/article?n=1448 (дата обращения: 03.02.2025). 10.31774/2712-9357-2024-14-2-236-259. References. DOI: 10.31774/2712-9357-2024-14-2-236-259.References

7. Гарькуша Н.В., Буторина Н.И. Особенности организации образовательного сайта // Электронный научный журнал “Наука и перспективы”. 2016. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennostiorganizatsii-obrazovatel nogo-sayta/viewer (дата обращения: 12.03.2025).

8. Нормативно-методическое обеспечение государственного водного реестра и мониторинга водных объектов, используемых в целях мелиорации / В.Н. Щедрин [и др.]. Новочеркасск: РосНИИПМ, 2017. 45 с.

9. Осипенко Д.А. К вопросу о возможности использования навигационных программ в ходе ведения ГМВО и ГВР // Экологический Вестник Северного Кавказа. 2023. Т. 19. № 3. С. 100-103.

10. Плетнев А.В. Выбор технологического стека для it-проекта // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 36(212). URL: https://intemauka.org/joumal/science/internauka/212 (дата обращения: 03.04.2025).

11. Рогачев Д.А., Кирейчева Л.В. Цифровая трансформация и искусственный интеллект в АПК и мелиорации // Орошаемое земледелие. 2025. № 1. С. 5-7.

12. Свид. о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2023668883 от 05 сентября 2023 г. Российская Федерация. Анализ и управление базами данных государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности гидротехнических сооружений, подлежащих внесению в Автоматизированную систему государственного мониторинга водных объектов Российской Федерации и Автоматизированную информационную систему “Государственный водный реестр” / Г.А. Сенчуков, И.П. Абраменко, И.В. Клишин; РосНИИПМ.

13. Создание экспертной системы с применением геоинформационных и веб-технологий для совершенствования организации управления мелиоративно-водохозяйственным комплексом / А.В. Матвеев, РМ. Шабанов, Э.Б. Дедова, С.Д. Исаева // Сельский механизатор. 2024. № 2. С. 35-36.

Выпуск

Другие статьи выпуска

В условиях нарастающего дефицита водных ресурсов дополнительным водным источником могут служить маломинерализованные дренажносбросные воды. Объект исследования расположен на мелиоративной системе «Восход» у деревни Ходоровка Горецкого района Могилевской области, Беларусь. Материалы и методы. Рассмотрено устройство, согласно которому, на сбросных каналах рекомендуется расположение строительства по длине его каскада каналовбиопрудов, предназначенных для доочистки загрязненных поверхностного и дренажного стоков, секции каналабиопруда с подпорными автоматическими сооружениями для подержания заданного уровня воды в верхнем бьефе. Результаты и выводы. При заданной глубине воды в сооружениях рекомендуется высаживать высокорослую высшую водную растительность, которая обладает способностью поглощать загрязняющие вещества и может поддерживать заданный уровень воды в сооружениях от 0,5 до 1,5 м, в зависимости от вида культивируемой водной растительности. Строительство каскада каналов таких сооружений на практике обеспечит соответствующие аккумулирующие емкости воды с отстоем и выпадением химических веществ в створе непосредственно сооружения (ниже отметки порога сооружения) при максимально подпертым горизонтом уровня сбрасываемой дренажной воды, исходя из условий работы дренажной системы, создаваемой при поливе и осушения, до и после окончания. При заилении отдельных секций более 0,10-0,15 м необходимо проводить очистку каналов от отложений наилка, которая осуществляется экскаватором Э-304 с ремонтным ковшом. Для устройства сооружений данного типа при уклонах поверхности не менее 0,005 длина секций сооружений принимается от 10 до 40 м. Применение разработанной технологии позволит обеспечить экономический эффект за счет снижения затрат подачи воды на оросительную систему.

Анализ существующих устройств в системах ввода удобрений показывает, что используемые схемы с насосами-дозаторами сложны, исключают эффективность и надёжность эксплуатации и используются, в случаях отсутствия других способов внесения всего комплекса удобрений. Цель исследований. Разработать способ внесения удобрений в оросительную сеть энергией напорного и всасывающего трубопровода мелиоративных насосных станций. Привести гидравлический расчёт системы ввода удобрений. Материалы и методы. По анализу существующих схем ввода удобрений с использованием насосов-дозаторов в напорный трубопровод разводящей сети в ЗАО «Нива» Веселовского района Ростовской области и ООО «Рассвет» Куйбышевского района Ростовской области описаны недостатки и предложен гидравлический способ ввода удобрений энергией напорных и всасывающих трубопроводов. Разработан расчёт для предложенных схем, заключающийся в определении необходимой потенциальной энергии в месте ввода, диаметров и длины трубопроводов подачи удобрений для схем как с положительной высотой всасывания, так и отрицательной. В качестве примера принят центробежный насос D1250-125. Результаты и выводы. Предложены зависимости и порядок расчёта геометрических размеров схемы ввода удобрений энергий напорного трубопровода для подачи Q, напора Н, и высоты всасыва- н н вак ния Ндоп принятого насоса. По исходным данным для расчёта гидравлических параметров ввода удобрений во всасывающий трубопровод подачи насоса Q, скорости во н всасывающем трубопроводе V, подачи удобрений Q, в у длины всасывающего трубопровода L, определена полная в энергия в сечении перед входом потока на рабочее колесо.

Известные методы расчёта не доведены до расчётных формул, позволяющих рассчитывать оптимальные геометрические размеры системы ввода удобрений и подобрать насос-нагнетатель, форму ввода энергией напорного и всасывающего трубопроводов, которые могли бы обеспечить наиболее эффективную эксплуатацию всей схемы.

Мелиоративная отрасль является одним из крупнейших потребителей водных ресурсов, которые относятся к возобновляемым, но исчерпаемым природным ресурсам. С учетом современных требований к повышению экологического уровня природопользования целью исследования выбрана разработка методов и способов водосбережения в условиях достаточного и неустойчивого природного увлажнения, характерных для Нечерноземной зоны России. Материалы и методы. Исследования выполнены с использованием системного анализа, водного баланса и с учетом законов экологии и земледелия. С применением принципа эколого-ресурсных ограничений и водобалансового подхода разработаны методы водосбережения при мелиорации земель, включающие уменьшение водопотребления, уменьшение непродуктивных потерь воды, увеличение продуктивных влагозапасов почвы и использование альтернативных источников воды. Результаты и выводы. Для каждого метода предложены способы и технологии их осуществления. Существенным признаком водосбережения является переход от физиологически оптимальных оросительных норм к пониженным их значениям, не вызывающим заметного снижения продуктивности растений. К основным технологиям водосбережения, обеспечивающим наиболее существенное снижение водоемкости относятся малообъемное и малоинтенсивное орошение. В условиях Нечерноземной зоны России с преимущественным применением субирригации и дождевания особое место занимает природоохранный режим увлажнения с учетом планируемой урожайности и повторное использование дренажных вод с применением технологии гидромелиоративного рециклинга. Это позволяет увлажнять от 50 до 95 площади осушаемых земель, сокращать водозабор природных вод и сброс дренажных вод в природные водоемы, сокращать водоемкость технологий от 3 до 10 м3/т.

Экологически безопасные методы бактеризации семян способствуют увеличению продуктивности различных сельскохозяйственных культур, достижению максимального качества продукции. В настоящей статье изложены результаты исследований, направленных на изучение влияния предпосевной инокуляции семян сои и применения различных препаратов для фолиарного внесения в вегетационный период на продуктивность и качество зерна сои при оптимальном режиме орошения 80 % от наименьшей влагоемкости (НВ). Целью исследования являлось изучение воздействия допосевной обработки семенного материала сои и вегетационного применения препаратов различного по природе происхождения на урожайность и качественные показатели полученного зерна этой зернобобовой культуры при оптимальном уровне орошения в 80 % НВ. Материалы и методы. Исследования осуществлялись на светло-каштановых почвах Волгоградского региона с использованием местного сорта сои Волгоградка 2 (ФГБНУ ВНИИОЗ и Волгоградский ГАУ, 2020 г.). Организация полевых опытов и выполнение необходимых наблюдений осуществлялось согласно общепринятым методикам на Опытной станции «Орошаемая» в поселке Водный Волгоградской области в течение двух лет исследований. В качестве инокулянта использовался биологический комплекс, способствующий активации клубеньковых бактерий на корнях этой культуры, что приводит к симбиотическим отношениям с растением и обеспечивает его азотфиксацию из атмосферного воздуха. Результаты и выводы. Экспериментальные данные показали высокую эффективность допосевной обработки семян различными препаратами при условии оптимального водного режима почвы, установленного на уровне 80 % НВ. Отмеченный водный режим почвы обеспечил наилучший результат при проведении предпосевной инокуляции семян сои с применением биологического комплекса посредством листового опрыскивания в период вегетации. Данный способ обработки способствовал достижению максимальной урожайности в размере 3,91 т/га при сохранении надлежащих качественных характеристик зерна, включающих содержание белка в объеме 37,29 % и жира – 22,78 %.

Интенсивное ведение сельского хозяйства, сопровождающееся частым использованием химических удобрений и пестицидов, негативно влияет на микробиологический баланс почвенных экосистем. Такой дисбаланс снижает биологическую активность почвы, что, в конечном итоге, сказывается на ее плодородии и способности поддерживать здоровое развитие сельскохозяйственных культур. В условиях современных агротехнологий важное значение приобретает биологизация почв – комплексный подход, направленный на восстановление и усиление естественных микробиологических процессов за счёт применения органических удобрений, биопрепаратов и специальных агротехнических приемов. Цель исследования – анализ существующих приемов биологизации, используемых для усиления микробиологических процессов в орошаемых почвах и установлении их влияния на улучшение почвенного плодородия, повышение урожайности и устойчивость агротехносистем. Материалы и методы. В работе использовали общепринятые методики полевых и лабораторных исследований. Полевой двухфакторный опыт проведён в условиях орошения дождеванием типичных для региона светло-каштановых почв на полях КФХ С. И. Фокина (Городищенский район Волгоградской области). Изучалось сочетание факторов: степень увлажнения почвы, предшественник, сидеральная культура и их влияние на динамику плодородия орошаемых почв. Результаты и выводы. В ходе проведенного исследования была установлена прямая корреляция между плодородием почвы и скоростью инфильтрации оросительной воды. Скорость инфильтрации на варианте использования в качестве сидерата озимой ржи показала максимальный результат – от 1,19 до 1,57 мм/мин, что подтверждают эффективность использования сидерата для улучшения структуры почвы, повышения ее водопроницаемости и, в конечном итоге, увеличения урожайности сельскохозяйственных культур.

Необходимость обеспечения устойчивого развития агропромышленного комплекса с учётом экологических факторов обусловливает проведение комплексного исследования природно-климатических условий, производственных характеристик и экологического воздействия деятельности агрокластера «Buxoro Agroklaster». Регулярные мероприятия по озеленению и созданию защитных зон вокруг производственных объектов способствуют улучшению плодородия почв мелиорированных агроландшафтов. Использование органических удобрений, системы капельного орошения и технологии бережного расхода воды позволяют снижать экологическую нагрузку. Кроме того, внедрение автоматизированных систем контроля за выбросами и отходами способствует соблюдению международных экологических стандартов. Материалы и методы. Расчёты выполнены на основании нормативных методик и справочных данных по составу выбросов, характерных для агропромышленного производства. Результаты и выводы. Анализ деятельности предприятия отметил наличие неучтённых источников эмиссии и несанкционированных сбросов сточных вод, что свидетельствует о недостаточной организации внутреннего экологического мониторинга и контроле. Последствия данных нарушений выражаются в деградации почв, загрязнении атмосферного воздуха и водных ресурсов, что оказывает негативное воздействие как на экосистемы региона, так и на здоровье населения. Полученные данные могут быть использованы для сохранения и улучшения плодородия почв мелиорированных агроландшафтов в зоне воздействия «Buxoro Agroklaster», что позволит не только минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, но и обеспечить устойчивое развитие предприятия с учетом социально-экономических и природоохранных аспектов. Рекомендации по внедрению инновационных технологий и совершенствованию системы экологического менеджмента будут способствовать достижению баланса между промышленным ростом и сохранением природных ресурсов региона.

Опустынивание – широко распространённая проблема на засушливых территориях юга России, в том числе в Астраханской области. Отличительной особенностью опустынивания земель в Астраханской области служит диверсификация речного стока ВолгоКамского бассейна и высокая антропогенная нагрузка, формируемая добычей углеводородов как на суше, так и шельфе северной части Каспийского моря. В статье рассмотрена диверсификация гидрологического режима в низовье реки Волги как фактор, способствующий опустыниванию земель в Астраханской области. Цель исследований. Выявление ключевых причин, способствующих реструктуризации степных ландшафтов в Астраханской области, их оценка и поиск возможных способов противостояния этой угрозе. Материалы и методы. Для выполнения работы использовались следующие подходы: анализ научной литературы, синтез данных, системноструктурный и картографический метод анализа, визуальные наблюдения. Результаты и обсуждение. Выявлены причины, способствующие реструктуризации степных ландшафтов и выполнена их оценка. В Астраханском регионе основными факторами, приводящими к деградации земель, являются специфический климат, активный ветровой режим, добыча полезных ископаемых и хозяйственная деятельность человека, урбанизация территорий и др. К причинам, способствующим активизации процессов опустынивания земель, можно отнести зарегулирование водного режима Волго-Камского каскада водохранилищ и строительство Волжской ГЭС, что привело к сокращению зарегулированного годового стока в нижний бьеф гидроузла в сравнении с естественным. Разработана структурно-логическая модель оценки воздействия основных причин реструкторизации степных ландшафтов в Астраханской области. При орошении земель следует отдавать предпочтение ресурсосберегающим технологиям (капельному, дисперсному, аэрозольному или подпочвенному орошению сельскохозяйственных культур, включая методы точного орошения).

Применение современных агрохимикатов (пестициды, гербициды, удобрения и другие агрохимические препараты), направленное на получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур и защиту культур, в настоящее время является чрезвычайно важным вопросом в агрономии. В задачи исследований входила оценка влияния различных агрохимикатов на рост и развитие зернового сорго, урожайность и качество зерна зернового сорго. Материалы и методы. Исследования проводились в Гагаринском районе Саратовской области на черноземе южном в 2021-2023 гг. Почва представлена черноземом южным маломощным, среднесуглинистым, типичным для сухих черноземных степей Юго-Востока России. Результаты и выводы. Было установлено положительное влияние ростостимулирующих препаратов и удобрений на морфометрические показатели зернового сорго по сравнению с контрольным вариантом. Обработка агрохимикатами способствовала ускорению ростовых процессов и увеличению вегетационной массы. Максимальные показатели увеличения урожайности биомассы и зерна были выявлены на вариантах с внесением ростостимулирующих препаратов. Установлено, что раздельное и совместное применение минеральных удобрений, ростовых препаратов и гербицида Аминопелик существенно повлияли на продуктивность зернового сорго. В среднем в 2021-2023 гг. высокая урожайность зерна была достигнута благодаря применению комплекса агрохимических препаратов в период вегетации растений. Разовое применение агрохимикатов способствовало увеличение урожайности зерна сорго на 7-10 %, комплексное применение увеличило урожайность зерна на 16-18 % по сравнению с контрольным вариантом. В целом, результаты исследований подчеркивают важность применения комплексных агрохимических препаратов для повышения урожайности зернового сорго в условиях Саратовской области на черноземе южном.

Во влажные годы высокорослые сорта сои более склонны к полеганию. В связи с этим чрезвычайно актуальным является повышение устойчивости высокорослых сортов к наклону и полеганию. В целях рентабельного возделывания сои в богарных засушливых условиях европейского юга России необходимо, чтобы корневая система растений сои могла использовать запасы влаги на глубине 2–3 м. Постановка такой задачи актуальна, поскольку позволяет решить проблему адаптации сои к условиям меняющегося климата. Целью наших исследований является изучение морфо-анатомических особенностей устойчивых и неустойчивых к полеганию сортов сои для выявления маркерных признаков пригодных для селекционного процесса по созданию высокорослых засухоустойчивых сортов сои с глубоким прониканием корневых систем, и одновременно с повышенной устойчивостью к наклону и полеганию. Материалы и методы. Исследования проводили в 2024 г. в лаборатории селекции и семеноводства сои отдела сои ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар. Результаты и выводы. Приведены результаты изучения и сравнения морфо-анатомических различий строения тканей ксилемы сортов сои Ирбис и Ягуар. У сорта Ягуар выявлена несимметричность толщины ксилемы на поперечном срезе стеблей в нижнем ярусе растений. Выявленная радиальная асимметрия по толщине ксилемы у сорта Ягуар вызвана наклоном и изгибом стеблей в этой части растений. При осмотре продольных срезов стеблей сортов Ирбис и Ягуар выявлены некоторые различия между этими сортами. У сорта Ягуар выявлена несимметричность толщины ксилемы на продольных срезах стеблей на участках изгиба в нижнем ярусе растений. Размеры клеток ксилемы сорта Ягуар во внутренней части древесины сформировались ещё более крупными, и в среднем, по длине составили 96 мкм, по ширине – 26 мкм.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ВНИИОЗ

- Регион

- Россия, Волгоград

- Почтовый адрес

- 400002, Волгоградская обл, г Волгоград, Советский р-н, ул им. Тимирязева, д 9

- Юр. адрес

- 400002, Волгоградская обл, г Волгоград, Советский р-н, ул им. Тимирязева, д 9

- ФИО

- Новиков Андрей Евгеньевич (ДИРЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______

- Сайт

- https://vniioz.ru/