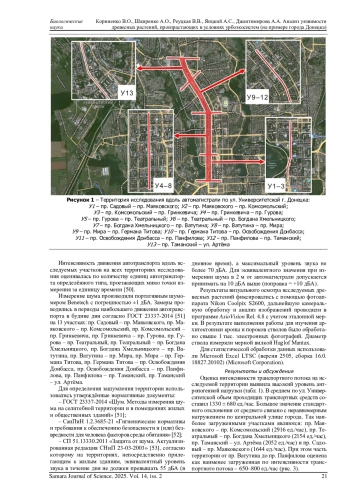

Урбанизация и неуклонное развитие городов влечёт за собой ощутимое усиление антропогенного давления на окружающую среду. В условиях Донбасса основными источниками загрязнения выступают металлургические заводы, угольные шахты, предприятия химической и коксохимической промышленности, а также автотранспорт как основной источник зашумления любого мегаполиса. Выбросы автотранспорта содержат широкий спектр токсикантов, оказывающих негативное влияние на фитоценозы. В результате проведенных исследований определили интенсивность транспортного потока (в среднем 1330 ± 680 ед./час) и вибрационно-акустического зашумления (превышение ПДУ на 37 ± 4% по средним значениям и 24 ± 3% по их максимумам), как комплексного показателя антропогенного загрязнения территории, участки ранжировали по 3 уровням: с высоким, средним и низким антропопрессингом. Экологическое значение влияния антропогенной нагрузки проявлялось в снижении жизнеспособности древесных растений и увеличении числа повреждений. На территориях с высокой интенсивностью транспортного потока (более 1 тыс. ед./час) и повышенным уровнем шумового загрязнения (свыше 30% от предельно допустимого уровня) проявлялись наиболее выраженные негативные биологические последствия: снижение доли деревьев, находящихся в удовлетворительном состоянии, и увеличение количества растений, имеющих высокую долю повреждений или находящихся в критическом состоянии (21-57% от выборки). Морфологические нарушения, такие как искривление ствола, отслоение коры, наличие гнили, изменения архитектоники кроны, а также механические повреждения нарушали целостность защитных тканей растений. Данные факторы создают благоприятные условия для проникновения патогенных микроорганизмов и вредителей, развития гнилостных процессов и общего ухудшения состояния деревьев. На исследуемой территории было идентифицировано 23 вида древесных растений, принадлежащих к 13 различным родам, что свидетельствует об умеренном уровне видового разнообразия. По количеству видов доминирующими являются рода Ulmus L., Acer L. и Populus L. По количеству экземпляров доминируют Robinia pseudoacacia L., Ulmus laevis Pall., Acer pseudoplatanus L., Acer platanoides L., Ulmus pumila L., Syringa vulgaris L., Populus simonii Carrière, Ulmus glabra Huds., Acer saccharum Marshall, Populus bolleana Lauche, Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Fraxinus pennsylvanica Marshall. Выделили несколько основных видов, подверженных кронированию и санитарной обрезке - Ulmus laevis Pall., Ulmus glabra Huds., Ulmus pumila L. и Robinia pseudoacacia L. Данные растения находились в возрастной группе 50-59 лет и достигли критического возраста в регионе. В результате ветровалов, которые всё чаще происходят в регионе, скелетные ветви таких растений подвержены облому, т. к. новые побеги слабее в креплении и легче поддаются необратимой деформации.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Растениеводство

Урбанизация и неуклонное развитие городов влечёт за собой ощутимое усиление антропогенного давления на окружающую среду, при этом загрязнение атмосферного воздуха, почвенного покрова и водных ресурсов предстаёт в качестве особенно острой и требующей незамедлительного решения проблемы [1–19].

Список литературы

1. Dadkhah-Aghdash H., Rasouli M., Rasouli K., Salimi A. Detection of urban trees sensitivity to air pollution using physiological and biochemical leaf traits in Tehran, Iran // Scientific Reports. 2022. Vol. 12, № 1. P. 15398. DOI: 10.1038/s41598-022-19865-3 EDN: GNPLUM

2. Amini H., Hoodaji M., Najafi P. Evaluation of some tree species for heavy metal biomonitoring and pollution tolerance index in Isfahan urban zone // African Journal of Biotechnology. 2011. Vol. 10, № 84. P. 19863-19870. DOI: 10.5897/ajb11.2503

3. Thawale P.R., Satheesh Babu S., Wakode R.R., Singh S.K., Kumar S., Juwarkar A.A. Biochemical changes in plant leaves as a biomarker of pollution due to anthropogenic activity // Environmental Monitoring and Assessment. 2011. Vol. 177 (1-4). P. 527-535. DOI: 10.1007/s10661-010-1653-7 EDN: CQOTEC

4. Корниенко В.О., Калаев В.Н. Влияние природно-климатических факторов на механическую устойчивость и аварийность деревьев березы повислой в г. Донецке // Лесоведение. 2022. № 3. С. 321-334. EDN: KDUHDW

5. Zinicovscaia I.I., Safonov A.I., Yushin N.S., Nespirnyi V.N., Germonova E.A. Phytomonitoring in Donbass for identifying new geochemical anomalies // Russian Journal of General Chemistry. 2024. Vol. 94, iss. 13. P. 3472-3482. DOI: 10.1134/s1070363224130048 EDN: QXJUMP

6. Zinicovscaia I., Safonov A., Kravtsova A., Chaligava O., Germonova E. Neutron activation analysis of rare earth elements (Sc, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Yb) in the diagnosis of ecosystems of Donbass // Physics of Particles and Nuclei Letters. 2024. Vol. 21, iss. 2. P. 186-200. DOI: 10.1134/s1547477124020158 EDN: XTYWUI

7. Safonov A.I., Alemasova A.S., Zinicovscaia I.I., Vergel K.N., Yushin N.S., Kravtsova A.V., Chaligava O. Morphogenetic abnormalities of bryobionts in geochemically contrasting conditions of Donbass // Geochemistry International. 2023. Vol. 61, iss. 10. P. 1036-1047. DOI: 10.1134/s0016702923100117 EDN: FICFYS

8. Bespalova S.V., Romanchuk S.M., Chufitskiy S.V., Perebeinos V.V., Gotin B.A. Fluorimetric analysis of the impact of coal sludge pollution on phytoplankton // Biophysics. 2020. Vol. 65. P. 850-857. DOI: 10.1134/s0006350920050024 EDN: KQNZPP

9. Романчук С.М., Чуфицкий С.В. База данных “Физико-химические и биологические показатели поверхностных вод реки Кальмиус”: св-во о рег. базы данных RU 2024626375, 26.12.2024. Заявка № 2024626135 от 16.12.2024.

10. Mirnenko E. Ecological monitoring of water bodies: bioindication, microalgae biodiversity indices // E3S Web of Conferences. 2024. Vol. 555. P. 1-6. DOI: 10.1051/e3sconf/202455502008 EDN: ECGECV

11. Мирненко Э.И. Содержание, состав и динамика фотосинтетических пигментов в водохранилищах реки Кальмиус Донецкой Народной Республики // Вестник Московского университета. Серия 16: Биология. 2024. Т. 79, № 4. С. 353-359. DOI: 10.55959/msu0137-0952-16-79-4-15 EDN: NNQFJW

12. Chen X., Zhang X., Liu M., Xu Z., Wei H. Urbanization induced changes in the accumulation mode of organic carbon in the surface soil of subtropical forests // Catena. 2022. Vol. 214. P. 106264. DOI: 10.1016/j.catena.2022.106264 EDN: CTCPFC

13. Nespirnyi V., Safonov A. The importance of principal component analysis for environmental biodiagnostics of Donbass // E3S Web of Conferences. 2024. Vol. 555. P. 01007. DOI: 10.1051/e3sconf/202455501007 EDN: EQEGDI

14. Safonov A. Assessing landscape disturbance in Donbass using phytomonitoring data // International conference on advance in energy, ecology and agriculture. 2024. Vol. 126. P. 01031. DOI: 10.1051/bioconf/202412601031 EDN: VVPFDR

15. Safonov A. Changes in plant CSR strategies under new anthropogenic transformations // E3S Web of Conferences. 2025. Vol. 614. P. 04022. DOI: 10.1051/e3sconf/202561404022 EDN: SCXINB

16. Федоркина И.А., Ерофеева В.В., Аникина Е.В., Сафонов А.И. Обзор основных тенденций и динамики загрязнения воздуха и почв в регионах Российской Федерации в период 1993-2023 годов // Проблемы региональной экологии. 2025. № 1. С. 17-21. DOI: 10.24412/1728-323x-2025-1-17-21 EDN: WZHRFT

17. Галактионова Е.В., Сафонов А.И. Детализация метода фитотестирования загрязненных почв по уязвимости апикальных меристем // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. 2025. № 1. С. 94-100. DOI: 10.5281/zenodo.14923403 EDN: COKPWL

18. Епринцев С.А., Шекоян С.В., Виноградов П.М. Оценка неблагоприятных факторов окружающей среды урбанизированных территорий Центральной России // Региональные геосистемы. 2025. Т. 49, № 1. С. 157-168. DOI: 10.52575/2712-7443-2025-49-1-157-168 EDN: PZMABQ

19. Сафонов А.И. Экологический фитомониторинг антропогенных трансформаций: монография. Донецк: Эдит, 2024. 289 с. EDN: QVJSQE

20. Корниенко В.О. Ретроспективный анализ антропогенного загрязнения города Донецка. Вибрационно-акустическое зашумление // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. 2024. № 1. С. 93-100. DOI: 10.5281/zenodo.12532574 EDN: TSWEOI

21. Сафонов А.И., Калинина Ю.С., Палагута А.П. Тератогенные эффекты как индикаторные свойства цветковых растений урбанизированных территорий Донецкой агломерации // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2024. № 2. С. 20-30. DOI: 10.5281/zenodo.13949289 EDN: CZPYKY

22. Корниенко В.О., Приходько С.А., Яицкий А.С. Оценка жизненного состояния древесных насаждений в условиях урбанизированной среды // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. 2020. № 3-2. С. 14-19. EDN: GWBRPR

23. Корниенко В.О., Яицкий А.С. Жизнеспособность древесных растений в условиях зашумления городской территории (на примере г. Донецка) // Естественные и технические науки. 2022. № 12 (175). С. 166-170.

24. Сафонов А.И., Догадкин Д.Н., Неспирный В.Н. Фитогеохимические особенности некоторых отвалов угольных шахт в Донбассе // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. 2024. № 3. С. 86-99. DOI: 10.5281/zenodo.13758560 EDN: OZLOUB

25. Корниенко В.О., Реуцкая В.В. Деревья Populus L. в условиях урбанизированной среды Донецка // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2025. № 1. С. 24-34. DOI: 10.5281/zenodo.15005606 EDN: MOGDEG

26. Мирненко Н.С. Качество пыльцы Ambrosia artemisiifolia L. как показатель состояния городской среды // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2024. № 2. С. 14-19. DOI: 10.5281/zenodo.13949282 EDN: BYGAKF

27. Мирненко Н.С. Жизнеспособность пыльцы некоторых видов древесных растений донецкой агломерации // Лесной вестник. Forestry Bulletin. 2022. Т. 26, № 6. С. 55-61. DOI: 10.18698/2542-1468-2022-6-55-61 EDN: GGMVXI

28. Калинина А.В. Индикационная фенотипическая пластичность Plantago major L. в условиях антропогенной трансформации Донбасса // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2024. № 4. С. 25-32. DOI: 10.5281/zenodo.14543646 EDN: PLLHSK

29. Сафонов А.И. Атипичный морфогенез фитоиндикаторов в экологическом мониторинге Донецка // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. 2024. № 4. С. 94-101. DOI: 10.5281/zenodo.14227649 EDN: SDSJHS

30. Калинина Ю.С. Ассортимент цветочно-декоративных растений в озеленении Донецко-Макеевской агломерации // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2025. № 1. С. 19-23. DOI: 10.5281/zenodo.15004363 EDN: GBXWTH

31. Прокопенко Е.В., Джантимирова А.А. Одноцветная дубовая моль Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795) (Lepidoptera, Tisheriidae) в древесных насаждениях г. Донецка // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2025. № 1. С. 65-69. DOI: 10.5281/zenodo.15010655 EDN: SYELHN

32. Калинина А.В. Урбанофлора щелевых экотопов Донецко-Макеевской агломерации // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2025. № 2. С. 38-43. DOI: 10.5281/zenodo.15082400 EDN: PIVLOB

33. Корниенко В.О. Эколого-биологические особенности старовозрастных деревьев города Донецка // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2025. № 2. С. 44-54. DOI: 10.5281/zenodo.15088293 EDN: PQWUJS

34. Мирненко Н.С., Сафонов А.И. Пыльца как тест-система индикации неблагоприятной городской среды (на примере г. Донецка) // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2023. № 3. С. 12-17. EDN: JQCOXN

35. Калинина А.В. Изменчивость морфометрических параметров Oenothera depressa Greene в ценопопуляциях трансформированных экотопов г. Макеевки // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2022. № 3-4. С. 16-20. EDN: DEKIUI

36. Mirnenko E.I. Content composition and dynamics of photosynthetic pigments in the reservoirs of the Kalmius river of the Donetsk People’s Republic // Moscow University Biological Sciences Bulletin. 2024. Vol. 79, № 4. P. 267-273. DOI: 10.3103/s009639252560022x EDN: WWYSHX

37. Нецветов М.В. Взаимодействие биологических систем с переменными магнитными полями, электрическими токами и механическими колебаниями как экологическими факторами: дис. … канд. биол. наук: 03.00.16. Донецк, 2002. 150 с.

38. Нецветов М.В., Хиженков П.К., Суслова Е.П. Введение в вибрационную экологию. Донецк: Вебер, 2009. 164 с.

39. Нецветов М.В. Совместное действие вибрации и химических медиаторов на рост ячменя посевного // Промышленная ботаника. 2008. Вып. 8. С. 35-40. EDN: PTZEEL

40. Нецветов М.В., Самотой О.Н. Накопление ионов свинца проростками Fraxinus excelsior L. под действием вибраций // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2009. № 1 (9). С. 270-273.

41. Нецветов М.В. Вертикальное перемещение микрочастиц в почве под действием вибрации сверхнизких частот // Грунтознавство. 2003. Т. 4, № 1-2. С. 62-65.

42. Нецветов М.В. Вибрационные взаимосвязи дерева и почвы // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2007. № 7. С. 248-254.

43. Корниенко В.О., Калаев В.Н., Харченко Н.Н. Механическая устойчивость старовозрастных деревьев Quercus robur L. в условиях города Донецка // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Биология. Химия. 2021. Т. 7, № 4. С. 60-68. EDN: WLEACB

44. Корниенко В.О. Влияние природно-климатических факторов на механическую устойчивость и аварийность древесных растений на примере Juniperus virginiana L. // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 2020. № 134. С. 93-100. DOI: 10.36305/0513-1634-2020-134-93-100 EDN: EXLREC

45. Корниенко В.О., Калаев В.Н. Экологическое значение биомеханических свойств древесных растений на примере Juniperus virginiana L. // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Химия. Биология. Фармация. 2018. № 1. С. 97-103. EDN: UORZMG

46. Корниенко В.О., Калаев В.Н. Механическая устойчивость можжевельника виргинского в условиях степной зоны Восточно-Европейской равнины // Лесоведение. 2024. № 1. С. 70-78. DOI: 10.31857/s0024114824010084 EDN: SLLJXY

47. Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев // Лесоведение. 1989. № 4. С. 51-57.

48. Кольченко О.Р., Корниенко В.О. Методический подход к оценке флуктуирующей асимметрии клена остролистного (Acer platanoides L.) в условиях г. Донецка // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. 2019. № 1. С. 107-114. EDN: AMCDXQ

49. Erofeeva E.A., Yakimov B.N. Change of leaf trait asymmetry type in Tilia cordata Mill. and Betula pendula Roth under air pollution // Symmetry. 2020. Vol. 12, iss. 5. P. 727. DOI: 10.3390/sym12050727 EDN: GHSBBI

50. ГОСТ 20444-85. Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики [Электронный ресурс] // Гарант.ру. https://base.garant.ru/3923239.

51. ГОСТ 23337-2014. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий [Электронный ресурс] // Гарант.ру. https://base.garant.ru/71153778.

52. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания [Электронный ресурс] // Гарант.ру. https://base.garant.ru/400274954.

53. СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 [Электронный ресурс] // Гарант.ру. https://base.garant.ru/6180771.

54. Захаров В.М., Баранов А.С., Борисов В.И., Валецкий А.В., Кряжева Н.Г., Чистякова Е.К., Чубинишвили А.Т. Здоровье среды: методика оценки. М.: Центр экологической политики России, 2000. 68 с.

Выпуск

Другие статьи выпуска

В статье рассматривается влияние музыкального ландшафта современного города Казани на эстетическое воспитание детей младшего школьного возраста. Описывается музыкально-звуковое пространство учреждений культуры, разнообразие форм, методов, событий, нацеленных на возрастную категорию младших школьников, способствующих формированию их музыкально-познавательного интереса, эстетического вкуса, расширению музыкального кругозора, развитию музыкально-творческих способностей. Дана характеристика музыкального ландшафта и рассмотрены сопряженные с ним понятия «культурный ландшафт», «звуковой ландшафт», «фоноландшафт», «звуковое пространство». Представлен анализ трудов отечественных и зарубежных авторов, исследующих проблему формирования интереса, музыкального интереса, музыкально-познавательного интереса. Опытно-экспериментальным исследованием были охвачены учащиеся начальных классов общеобразовательных школ города Казани. Экспериментальная группа младших школьников была погружена в музыкально-звуковое пространство города Казани, согласно специально разработанной программе, которая была реализована с учетом предложенных педагогических условий. Проведенное исследование показало эффективность влияния музыкального ландшафта современного города на воспитание музыкально-познавательного интереса младших школьников. Полученные результаты могут служить основой для дальнейшего планирования музыкально-звукового пространства современного города, формирования репертуарной политики учреждений культуры, организации событийных мероприятий, учитывающих разную возрастную категорию горожан.

Современные образовательные программы, направленные на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта и анализа данных, предполагают наличие продуманной и последовательной математической подготовки, обеспечивающей фундамент для освоения алгоритмических и вычислительных дисциплин. Отсутствие единых подходов к проектированию учебных планов приводит к значительной вариативности как в структуре, так и в содержании математических курсов. Это затрудняет сопоставление образовательных траекторий, формирование единых требований к выпускникам и оценку качества подготовки. Проведённое исследование направлено на выявление типичных структур математической подготовки и их классификацию с использованием методов анализа данных. Анализ 46 учебных планов бакалавриата позволил определить частотность включения ключевых дисциплин, их распределение по семестрам, а также устойчивые комбинации, характерные для подавляющего числа программ. С целью формализации образовательных траекторий была реализована графовая модель, где вершины соответствуют дисциплинам, а рёбра отражают порядок их изучения. На основе введённой метрики расстояния между программами осуществлена кластеризация, позволившая выделить две устойчивые группы учебных планов с различной глубиной математической подготовки, а также аномальную траекторию, выходящую за рамки типовой структуры. Результаты исследования могут служить основой для разработки рекомендаций по унификации подходов к построению учебных планов, а также для внедрения инструментов автоматизированного анализа и сравнения образовательных программ.

В данной статье рассматривается влияние волонтёрской деятельности на профессиональное и личностное развитие студенческой молодежи. В условиях возрастающих требований к подготовке специалистов, готовых эффективно решать профессиональные задачи, эта проблема приобретает особую значимость. В статье проанализированы ключевые понятия исследования: волонтерская деятельность; профессионально-личностное развитие, студент медицинского колледжа. В качестве педагогического средства, способного решать вопросы эффективного профессионального и личностного развития будущих специалистов, была определена волонтерская деятельность. В статье дается анализ значимости волонтерской деятельности для профессионально-личностного развития студентов, приводятся фрагменты данной деятельности, организованной в Зеленодольском медицинском колледже. Представленная в материалах статьи информация демонстрирует активность включения будущих медиков в волонтерскую деятельность. Особое значение приобретает их участие в Проекте «волонтеры Победы». Даже краткая информация о Проекте позволяет оценить его значимость в приобретении не только важных профессиональных умений, но и значимых для профессии медика личностных качеств. Проведенное исследование личностного развития студентов-волонтеров показало положительные результаты в их развитии, в обучении, повышении их готовности к профессиональной деятельности. В заключение статьи делаются краткие выводы по проведенному исследованию.

Цель статьи состоит в обосновании и апробации методики проведения и оценивания социально-коммуникативных умений, формируемых с помощью деловых игр на примере игры «Близнецы и клоны». Разработка анкеты, выявляющей уровень сформированности требуемых умений, проводилась на основании анализа научных публикаций, посвящённых созданию критериально-оценочного аппарата и специфике психологических этапов обучения будущих архитекторов. Были предложены критерии оценивания уровня сформированности социально-коммуникативных умений в соответствии с тремя этапами их формирования: выявление мотивации к осуществлению социально-коммуникативных практик в архитектурном проектировании (1 этап); наличие опыта включения социально-профессионального взаимодействия в учебное проектирование при участии преподавателя (2 этап); наличие опыта самостоятельного включения социально-профессионального взаимодействия в учебное проектирование (3 этап). В эмпирических исследования приняли участие более 80 студентов архитектурного факультета Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. Сравнение результатов констатирующего и формирующего экспериментов продемонстрировали эффективность разработок. Деловая игра привела к значительному (на 15-20%) улучшению социально-коммуникативных навыков у 90% участников, особенно в части мотивации к профессиональному общению и опыта использования его в учебных проектах. В устных опросах студенты также положительно оценивают новый опыт. Научная новизна работы заключается в том, что впервые была предложена поэтапная система оценивания социально-коммуникативных умений архитектора, проведено сравнение уровня владения социально-коммуникативными умениями архитектора до и после интеграции контекстной деловой игры в учебный процесс. В развитии исследования планируется расширение интеграции социально-коммуникативных практик в процесс профессионального обучения студентов, освоение успешного опыта архитекторов и приобретение творческой самостоятельности при использовании социально-профессиональных коммуникаций в архитектурной деятельности.

Статья посвящена обзору цифровых образовательных методик, применяемых в высшей школе, с акцентом на их влияние на образовательный процесс. В условиях стремительного развития технологий и цифровой трансформации общества, образование сталкивается с необходимостью адаптации к новым реалиям. Рассматриваются ключевые аспекты внедрения цифровых технологий в образовательную среду, включая использование онлайн-платформ, вебинаров, видеоконференций и других инструментов. Особое внимание уделено анализу когнитивных и аффективных эффектов цифрового обучения, влиянию на мотивацию студентов, формирование навыков управления временем и аналитического мышления. Автор подчеркивает важность систематизации цифровых методик и разработки комплексных решений для интеграции технологий в образовательный процесс. Рассматриваются примеры успешного применения цифровых инструментов в российских и зарубежных вузах. Делается вывод о необходимости дальнейшего изучения влияния цифровизации на образование, а также прогноза ее развития в контексте государственной политики и требований цифровой экономики. Статья актуализирует проблему формирования теоретических основ для использования цифровых методик, что способствует повышению качества образования и профессиональной подготовки студентов.

В статье рассматривается сущность и роль информационной компетенции в структуре цифровой культуры студентов среднего профессионального образования (СПО). Актуальность проблемы обусловлена быстрым развитием цифровых технологий, что предъявляет новые требования к профессиональной подготовке специалистов для современной экономики и общества. Проведен анализ научных подходов к определению понятий «информационная компетенция» и «информационная компетентность», показаны отличия данных понятий и раскрыта динамика их развития в педагогической науке. Описана структура цифровой культуры студентов СПО, включающая когнитивно-смысловой, мотивационно-ценностный, коммуникативный, инструментальный, морально-этический и рефлексивный компоненты. Обосновано, что информационная компетенция не выделяется в структуре цифровой культуры как отдельный компонент, а пронизывает все компоненты цифровой культуры, проявляясь в каждом из них и выступая системообразующим звеном, интегрирующим их в целостное образование. Подчеркивается, что формирование информационной компетенции способствует развитию у студентов самостоятельности, ответственности, критического мышления, способности к адаптации и профессиональному росту в условиях цифрового общества. Сделан вывод о необходимости системного подхода к развитию цифровой культуры студентов СПО, при котором информационная компетенция становится ключевым фактором успешной образовательной и профессиональной деятельности выпускников.

В статье рассматриваются сельскохозяйственная терминология, отдельные аспекты ономастики, актуальные для изучения специальных терминов в процессе преподавания профессионального иностранного языка в аграрном университете. Как правило, ономастика не изучается студентами нелингвистических специальностей. Цель статьи - описать апробированные в учебной работе практические задания, эффективные для системного изучения профессиональной лексики и терминологии при обучении студентов аграрного университета. Предлагается применение интегративного подхода для изучения общенаучных, профильных, узкоспециальных терминов, Заявленная цель, профессиональная направленность рассматриваемой лексики обуславливает актуальность изучения данной темы студентами аграрных специальностей с целью совершенствования навыка профессиональной коммуникации и необходимых компетенций. Наряду с развитием навыков профессиональной коммуникации студенты углубляются в лингвистические аспекты, знакомятся с задачами лексикографии, типами переводческих словарей, занимаются анализом грамматических категорий, стилистических особенностей, осваивают практику перевода. Возможность понимать и анализировать структуру сложных терминов, процессы их образования, развиваться в устной и письменной профессиональной коммуникации усилит мотивацию к саморазвитию. Уровень развития современных профессиональных компетенций обуславливает необходимость изучения основ перевода в сфере профессиональной коммуникации, что определяет перспективы исследования.

В статье обосновывается значение ответственного отношения к учению в плане эффективности подготовки курсантов в образовательном процессе ведомственного вуза ФСИН России как высокопрофессиональных, морально зрелых сотрудников УИС, готовых к сложным и ответственным служебным задачам. Обосновывается, что ответственное отношение к учению курсанта ведомственного вуза ФСИН России является структурным интегративным личностным образованием, содержание которого определяется содержанием его компонентов. Выделены структурные компоненты ответственное отношение к учению курсанта ведомственного вуза ФСИН России (когнитивно-смысловой, ценностно-мотивационный, волевой, нравственно-этический и деятельностный) и раскрыто их содержание. Когнитивно-смысловой компонент включает знание об учебной деятельности и ее структуре, основных ее этапах; представления о необходимости целенаправленного планирования учебного процесса, о значении самоанализа и самооценки учебных достижений в учебной деятельности; осознанное и глубокое понимание курсантом сущности и значимости учебной деятельности. Ценностно-мотивационный компонент содержит обусловленные спецификой ведомственного вуза и профессиональной направленностью подготовки курсантов ценности (взаимопомощь, дисциплина, долг, знание, наука, образование, ответственность, правда, профессионализм, самосовершенствование, свобода, совесть, творчество), принимают форму мотивов учебной деятельности курсантов. Волевой компонент содержательно определяется волей курсанта, обеспечивающей преодоление им внешних и внутренних трудностей в достижении учебных целей. Нравственно-этический компонент включает морально-этическую ответственность курсанта, способствующую свободному, осознанному выбору курсантом модели поведения в рамках учебной деятельности. Деятельностный компонент содержит личностные качества, обеспечивающие успешность учебной деятельности курсанта (доброжелательность, организованность, принципиальность, эрудированность, вдумчивость, мудрость, надежность, честность, компетентность, целеустремленность, независимость, креативность).

В статье обосновывается важность патриотического воспитания молодого поколения россиян в современных геополитических условиях и раскрывается значение личности учителя как образа-образца подлинного патриота России в формировании патриотического сознания, гражданской идентичности, патриотической культуры обучающихся. Раскрывается роль патриотической позиции педагога в воспитании патриотизма молодого поколения. Аргументируется, что содержание патриотической позиции учителя определяют отношения, основания которых образуют ценности, ключевой из которых является патриотизм. Осуществляется анализ понятия «патриотизм» на уровне философского, социологического, психологического и педагогического научного знания. Обосновывается, что на философском уровне патриотизм понимается как базовая нравственная ценность и принцип ответственности перед Родиной; на социологическом уровне - как механизм сплочения общества и формирования гражданской идентичности; на психологическом уровне - как личностная установка, чувство, мотив, определяющие отношение к Родине; на педагогическом уровне патриотизм связан с патриотическим воспитанием обучающихся через образовательную деятельность. Выявляется то общее, что объединяет философию, социологию, психологию и педагогику в понимании феномена патриотизма - его трактовка как ценности. Приводятся доказательства того, что патриотизм в статусе ценности определяет аксиологические основания патриотической позиции учителя: становится важным элементом аксиосферы педагога; обусловливает мировоззрение учителя, задавая основу для становления его осознанной патриотической позиции; определяет структуру и содержание педагогической деятельности по патриотическому воспитанию обучающихся; обеспечивает эффективную трансляцию педагогом молодому поколению гражданских и нравственных смыслов патриотизма.

Подготовка специалистов со сформированной готовностью к профессиональной деятельности, без погружения в период адаптации и переподготовки для высшего образования, как сектора экономики государства, становится приоритетной задачей в условиях нарастающего дефицита кадров, диверсификации отраслей о пути универсализации и оптимизации трудовых функций персонала. Спрос на практические компетенции, соответствующие профессиональной деятельности специалиста, стимулирует развитие исследований по проектированию подходов к содержанию профессионального образования, методов и форм его реализации. Методологические подходы, единые для номенклатуры направлений подготовки, при разработке контента образования, сформулировать сложно, поскольку области профессиональной деятельности имеют различные объекты, функции по трансформации объектов, сложившиеся теоретические и информационные ресурсы. В связи с чем, при разработке подходов к форматированию содержания образования необходимо иметь ввиду реальную профессиональную деятельность и владеть форсайт-технологиями для прогнозирования ее развития. Это позволит определить методологический вектор проектирования содержания образования и применять его для разработки образовательной программы по конкретному направлению подготовки. В статье рассмотрен алгоритмический подход проектирования практиоориентированных кейсов по дисциплинам направления подготовки «Техносферная безопасность». В основу проектирования алгоритмов по освоению содержания образования положен процессный подход, позволяющий систематизировать все виды деятельности специалиста по техносферной безопасности в виде основных и дополнительных процессов, определить для процессов дивергентное ядро, в виде пула терминов, и на основе конвергентного сжатия, путем выделения часто используемых терминов сформировать семантическое ядро контента. Такой обход сокращает время разработки и актуализации контента, а также время освоения его. Повышение качества обучения по практикоориентированным кейсам позволяет сделать вывод об эффективности такого подхода к проектированию содержания образования.

В данной статье решается актуализация проблемы эффективности занятия в высшем учебном заведении на примере занятий по иностранному языку и обосновывается необходимость использования определенных видов заданий на каждом этапе занятия: в начале, середине и конце. Целью данного исследования является определение условий, которые позволяют проследить взаимосвязь между эффективным занятием и профессиональным ростом студентов. Методологическую основу работы составляют концепции определения эффективности обучения, разработанные отечественными и зарубежными авторами. Методами исследования являются анализ и обобщение научно-методической литературы отечественных и зарубежных авторов, а также синтез, наблюдение и сравнение. На основе указанных методов автором определена сущность эффективного занятия, выявлены продуктивные задания на трех этапах занятия и обоснованы условия, при которых возможно проследить связь между эффективным занятием и профессиональным ростом обучающихся. Актуальность и новизна исследования обусловлена недостаточностью работ, посвященных выявлению конкретных заданий, с помощью которых у преподавателя появляется возможность проследить прогресс студентов с целью их дальнейшего профессионального развития. Данная статья подчеркивает практическую значимость работы, которая заключается в возможности использования результатов исследования в методике преподавания иностранного языка.

Современное образование в России переживает эпоху масштабных изменений, вызванных стремительным развитием цифровых технологий. Цифровизация образования затрагивает все уровни образовательного процесса: от методов преподавания до взаимодействия педагогов и технологий, предъявляя новые требования к профессиональной компетентности учителя. В этих условиях дополнительное профессиональное образование учителя становится практически единственным источником повышения цифровой грамотности и адаптации к цифровой образовательной среде и современным цифровым образовательным технологиям. Актуальность темы обусловлена не только необходимостью технического освоения цифровых инструментов, но и необходимостью в осмыслении изменений в профессии учителя, сохранении гуманистических ценностей и профессиональной идентичности учителя. Рефлексивно-антропологический подход предлагает целостную методологию, ставящую в центр образовательного процесса человека и использующую рефлексию как средство профессионального роста. Цель научной статьи - раскрыть сущность рефлексивно-антропологического подхода и показать его роль в дополнительном профессиональном образовании учителя в условиях цифровизации образования. Цифровизация образования открывает новые возможности личностного и профессионального развития учителя, ставя перед ним ряд серьезных вызовов. С одной стороны, цифровые образовательные технологии предоставляют учителю доступ к огромному объему информации, интерактивным образовательным ресурсам и новым формам организации учебного процесса. Они позволяют реализовать индивидуальный подход в обучении, учитывать особенности и потребности каждого обучающегося, а также создавать мотивирующие учебные ситуации. С другой стороны, эра цифровизации в образовании требует от учителя новых цифровых компетенций и умений, таких как: владение цифровыми образовательными технологиями, умение критически оценивать цифровую информацию, создавать цифровой контент, организовывать дистанционное обучение и обеспечивать безопасность в цифровой образовательной среде. Решение этих проблем требует от учителя осознанного и рефлексивного подхода к использованию цифровых образовательных технологий, а также постоянного самообразования и самосовершенствования.

Исследование фокусируется на ключевой роли начальных школ (мектебов) и медресе в Малмыжском уезде Вятской губернии конца XIX века в формировании системы образования, сохранении этнокультурной идентичности и религиозно-нравственных ценностей татарского народа. В условиях полиэтнической Российской империи эти учебные заведения служили не только центрами просвещения, но и инструментами воспроизводства традиционного уклада. Особое внимание уделяется функционированию мектебов и медресе как учебных заведений, существовавших при мечетях и поддерживавшихся за счёт средств татарской общины. Делается вывод о значении мектебов и медресе как институтов, обеспечивавших не только базовое образование, но и способствовавших сохранению культурной и религиозной идентичности мусульманского населения региона. Отмечаются территориальные особенности функционирования школ, их финансирование за счёт общинных средств и активное участие духовенства, включая женщин. На основе сравнительных данных подчёркивается адаптивность сети мектебов и медресе к социальным изменениям и нарастанию модернизационных процессов в Российской империи. Исследование основывается на архивных документах, включая ведомости уездных исправников и отчеты инспекторов народных училищ, и использует историко-системный, сравнительно-исторический и статистический анализ для реконструкции этапов развития образовательной сети.

В статье впервые рассматривается общественно-политическая городская газета «Вечерняя Казань» как значимый и содержательный источник по истории трансформации пространства постсоветской Казани в начале 1990-х годов. На основе материалов газеты «Вечерняя Казань» начала 1990-х годов выявлены ключевые направления преобразований городского ландшафта и развития городской среды Казани. Проведенный анализ газетных публикаций показывает формирование нового городского полиэтнического и многоконфессионального пространства постсоветского города. Актуальным остается выявление основных факторов трансформации городского пространства и взаимодействия различных городских систем Казани в контексте социально-политического переворота в России конца XX века. Статья раскрывает роль газеты «Вечерняя Казань» в актуализации преобразовательных процессов посредством интерактивных публикаций среди широкой читательской аудитории, ее активной позиции в области организации читателей для непосредственного участия в благоустройстве городской среды. «Вечерняя Казань» уделяла большое внимание общественным инициативам, что позволяет составить характеристику исторического контекста исследуемой эпохи, быта и досуга, поведенческих практик горожан и социокультурного пространства города изучаемого периода, а также выявить реакцию общественного мнения на создание нового образа постсоветского города.

В данной работе анализируется заболеваемость населения г. Дивногорска в 1960-е годы, актуальными в условиях модернизации и эпидемиологического перехода, «болезнями цивилизации». Также рассматриваются травматизм и болезни нервной системы как наиболее распространенные среди жителей в это время. Автором проводится сравнение показателей заболеваемости населения Дивногорска и Красноярска как молодого и крупного городов, соответственно. Исследование осуществлено с помощью проблемно-хронологического, статистического и сравнительного методов исследования. Главной источниковой базой исследования являются отчеты Дивногорской городской больницы. Для сравнения с заболеваемостью населения г. Красноярска, были использованы отчетные документы о заболеваемости Красноярского отдела здравоохранения. Кроме того, в работе были задействованы материалы Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся. Большая часть из данных документов ранее не была опубликована и впервые вводится в научный оборот. Результатом работы является определение возможных факторов, влияющих на изменение показателей заболеваемости населения г. Дивногорска и молодых городов в целом в 1960-е гг. Материалы статьи могут способствовать детализации особенностей динамики заболеваемости в молодых городах в контексте модернизационных процессов и эпидемиологического перехода.

В представленной статье анализируется научно-популяризаторская деятельность известного советского ученого-микробиолога - академика медицины, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР З. В. Ермольевой, одной из основоположниц отечественной антибиотической промышленности. Реконструируются магистральные направления и формы популяризаторской работы ученой: чтение лекций для медиков и обычных граждан, публикация просветительских заметок в изданиях периодической печати, издание научно-популярных брошюр, а также участие в ряде мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию известных отечественных ученых прошлого. В качестве источников для статьи использовались неопубликованные документы Российского государственного архива экономики, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и Российского государственного архива научно-технической документации. Из опубликованных источников использовались научно-популярные брошюры З. В. Ермольевой, а также ее статьи и заметки в периодической печати изучаемого периода.

В данной статье рассматривается связь проблемы отношения российского общества к революционному терроризму в начале XX века и преобразования религиозного мышления под влиянием модернизационных процессов. При написании работы использовались методы контент-анализа, ретроспективный, идеографический, статистический. Исследованы проявления анти-и квазирелигиозности в действиях тех, в чьи судьбы вошёл революционный террор и получил одобрение. Причём подобные идеи, зародившись в знакомых с философией Ф. Ницше интеллигентских кругах, входили и в мысли народа, чему способствовали распространение грамотности, усиление связи города и деревни. Рассмотрена поэтика организаторов, исполнителей терактов и сочувствовавших им для обхода заповедей христианского вероучения. Лейтмотивом в ней выступало желание приспособить религиозные истины для разрешения мирских проблем. Примечателен тот факт, что деятели, оставшиеся верны каноническим ценностям, тем не менее, также способствовали включению населения в революционную террористическую борьбу. Парадокс обусловлен описанными «симптомами» кризиса Церкви и её восприятие обществом как бюрократической единицы. Полученные результаты могут служить основой для дальнейшего изучения историками характера и мотивов участия различных общественных сил в революционных событиях.

В статье исследуется процесс формирования внешнеполитической доктрины Сербии на Балканах в XIX веке. Автор приходит к выводу о том, что, получив независимость, молодое сербское государство стремилось занять свою геополитическую нишу, самоутвердится в качестве влиятельной региональной державы на Балканах. Основной внешнеполитической задачей Сербии во второй половине XIX - начале XX века становится поэтапное воссоединение разделенного в силу исторических причин сербского народа в рамках единого национального государства. Реализация данной задачи натолкнулось на встречное движение других балканских народов (болгар, греков, албанцев), которые также стремились к расширению своей государственной территории. Выявляются причины, формы и методы борьбы молодых балканских государств (Греции, Болгарии и Сербии) за преобладание в европейских провинциях слабеющей Османской империи, в частности, в Македонии. В своей борьбе национальные элиты балканских государств широко применяли символические ресурсы прошлого, различные формы исторической политики для консолидации национальной идентичности и обоснования своих геополитических устремлений в условиях жесткой конкуренции с соседними государствами за спорные территории на Балканах.

В статье публикуется подвеска со «знаком Рюриковичей». Она была найдена случайно на территории разрушенного древнерусского поселения в Комсомольском районе Ивановской области. Это второй артефакт со «знаком Рюриковичей», обнаруженный на территории Ивановской области. Первый - топорик из могильника Шекшово (Гаврилово-Посадский район) был найден во время раскопок Суздальской археологической экспедиции Института археологии РАН (ИА РАН) под руководством академика Н. А. Макарова в 2012 году. Аналитические исследования подвески, проведённые в ИА РАН, установили, что подвеска была отлита из сплава меди (Cu) 78%, цинка (Zn) 13,6%, свинца (Pb) 6,8% и олова (Sn) 1,7%. Поверхность её была покрыта коррозией, в которой обнаружилось включение элементов из окружающей среды. В частности, отмечалось высокое содержание фосфора. Возможно, в районе местонахождения подвески был могильник, и подвеска могла быть связана с погребальными принадлежностями одной из могил. Ближайшие аналогии: подвеска - из женского захоронения (№ 60) курганного могильника Хилово в верховьях Волги и случайная находка в бассейне р. Волхов в Новгородской области. Подвеску предположительно можно датировать XII-XIII веками. Эту дату могут подтвердить и обломки сосудов домонгольского облика, которые были найдены в тех же условиях, что и подвеска, на месте разрушенного древнего поселения.

Статья посвящена анализу некоторых групп археологических материалов, полученных на территории Костромского Поволжья и города Костромы, имеющих восточное происхождение и определяющих контакты региона с областями Среднего Поволжья, Прикамья и Поветлужья. Хронологический диапазон бытования данных материалов предполагает наличие тесных взаимодействий уже в раннем железном веке и, несомненно, в средневековую эпоху. Археологическая фиксация таких культурных контактов позволяет получить более детальную и достоверную картину протекания социально-экономических, историко-культурных и этнокультурных процессов на территории Костромского края. В работе рассматривается значение региона как своеобразной контактной зоны, где в раннем железном веке происходит культурное и технологическое взаимодействие представителей двух крупнейших культурных общностей данной эпохи - ананьинской историко-культурной области (АКИО) и носителей сетчатых керамических традиций «верхневолжских типов». Для времени Средневековья анализируется состав археологических находок (фрагменты красноглиняной и кашинной посуды, монеты, железные предметы и проч.), которые могут характеризовать вероятные торговые и экономические контакты Костромского Поволжья с Волжской Болгарией и Золотой Ордой, а также затрагивается сюжет о возможном расселении волжских болгар на территории края в предмонгольское время.

В работе представлены материалы позднего энеолита Среднего Посурья. Анализу подверглись находки, происходящие с памятников со смешанным культурным слоем, полученные в результате раскопок 2006-2011 гг. Керамическая посуда разделена на три группы и отнесена к раннему, среднему и позднему этапам волосовской культурно-исторической общности. В исследовании на основании сопоставления с памятниками сопредельных территорий предпринята попытка вычленения каменных орудий позднего энеолита. На основании результатов радиоуглеродного датирования определены хронологические рамки позднего этапа меднокаменного века в регионе. Также в работе рассмотрен ранее высказанный в литературе вопрос о самостоятельном культурном статусе позднеэнеолитических комплексов лесостепного Посурья. При анализе выделенных специалистами специфических признаков позднего этапа меднокаменного века рассматриваемого региона был сделан вывод, что к ним можно отнести профилировку сосудов и наличие кварцитовых орудий. Данные признаки не позволяют выделить особую группу позднеэнеолитических памятников с самостоятельным культурным статусом. В работе было высказано предположение, что своеобразие комплексов на р. Суре связано со среднестоговским воздействием на волосовскую культуру, которое ранее было прослежено в Примокшанье.

В октябре 2025 г. научное сообщество отметило бы 70-летний юбилей известного ученого-археолога Александра Витальевича Уткина. Важную роль в его большом археологическом пути стало изучение энеолитической проблематики Верхнего Поволжья. Наша статья стала данью уважения ему и небольшим подведением итогов, связанным с изучением изделий, изготовленных из керамических стенок разбитых сосудов, полученных на памятниках археологии Верхнего Подонья. На этой территории известны многие десятки археологических поселений и грунтовых могильников эпохи энеолита: нижнедонской, среднестоговской и репинской археологических культур, памятников ксизовского типа. Отмечается, что не все из изделий с Верхнедонских памятников относятся к типу рыболовных грузиков, как это считалось ранее. Исследования их, показало, что, вероятно, часть этих предметов являлась керамическими скребками, а часть, с отверстием по середине, могли использоваться и как пряслица. Для части изученных нами артефактов был сделан технико-технологический анализ, подтверждающий сходство технологии изготовления древней посуды, и изделий, сделанных из неё. Трасологический анализ поверхности, сделанный для некоторых из предметов, позволил понять технологию их использования в качестве скребков по коже и рыболовных грузиков. Все они относятся к энеолитической эпохе и датируются IV тыс. до н. э.

В статье рассматривается вопрос хронологии и содержания этапов раннего неолита Верхнего и лесного Среднего Поволжья. Учитывались наиболее валидные радиоуглеродные даты, полученные по углю, костям животных и нагару, имеющие невысокий показатель δ¹³C. Раннему этапу верхневолжской (волго-окской) культуры соответствуют определениям конца VII - первой трети VI тыс. до н. э. В лесном Среднем Поволжье значения свидетельствуют о неолитизации около 6800 BP при импульсе от елшанской культуры. В сравниваемых регионах наибольшие сходства отмечаются в начальный период. С 6500 лет BP в верхневолжской культуре развиваются накольчатая и зубчатая традиции орнаментации. В Марийские леса около этого рубежа проникают носители керамики с подтреугольными/подовальными наколами. Зубчатая и пунктирная техники в дубовско-отарской культуре не представлены. В верхневолжской среде с 6300 BP появляется гребенчатый, прочерченный и ямочный, включая белемнитный, орнамент завершающего этапа раннего неолита. В лесном Среднем Поволжье до начала V тыс. до н. э. существует накольчатая традиция вплоть до контактов с льяловской и камской культурами. Можно заключить о различающихся хронологических и содержательных этапах в раннем неолите двух регионов.

В статье подведены итоги пятилетних исследований на однородном выровненном агрофоне в контролируемых условиях интродукционного питомника количественных и качественных показателей сырьевой надземной фитомассы 29 образцов Hypericum perforatum разного географического происхождения. Исходный материал был привлечен к изучению по делектусам из ботанических садов России и зарубежья, а семена двух образцов собраны в природе Кировской и Иркутской областей. Растения, выращенные рассадным способом, вступали в генеративный период на второй год жизни. Учет основных показателей надземной фитомассы флоральной части генеративного побега (соцветия), служащей лекарственным сырьем зверобоя продырявленного, а также подсчет числа побегов на особь проводили в фазу массового цветения на растениях второго-пятого годов жизни каждого образца. Выявлено, что растения второго года жизни большинства изученных образцов (25) способны формировать 3-6, редко 7-9 генеративных побегов на особь. На третьем году жизни происходило резкое увеличение числа побегов на особи у всех образцов, в среднем 9,9 раз и достигало 38-59 (68) шт./особь, а на четвертом и пятом году жизни растений число побегов снижалось в среднем 3,3 раза и составляло 10-22 шт./особь. Установлено, что суммарное содержание гиперицина и псевдогиперицина в надземной фитомассе зверобоя продырявленного зависело как от происхождения образцов, так и метеорологических условий сезона. Выявлено семь образцов разного географического происхождения (Иркутская область, Казань, Осло 219 и 222, Петрозаводск, Таллинн 885 и 888), которые в течение трех лет независимо от метеорологических условий сезона продуцировали высокое содержание гиперицина и псевдогиперицина в лекарственном сырье (0,05-0,119%). Выявлено высокое содержание флавоноидов (3,53-7,62%) в сырьевой фитомассе изученных образцов зверобоя продырявленного разного географического происхождения.

В данной статье рассматриваются особенности ультраструктуры клеток интерстиция и структурных единиц нефрона мезонефроса представителей отряда Siluriformes, обитающих в субэкваториальном и умеренном климатических поясах. Объектом исследования послужили 4 вида сомообразных: донный вид - Silurus glanis, обитатель Рыбинского водохранилища, расположенного в европейской части России; донные виды Clarias batrachus, Clarias gariepinus и донно-пелагичекий вид Mystus gulio - обитатели реки Кай южного Вьетнама. Показано, что ультраструктура клеток интерстиция Siluriformes подобна таковым пресноводных костистых рыб отрядов Cypriniformes и Perciformes. Нейтрофилы сомообразных, по структурным признакам вторичных гранул, схожи с окунеобразными. Обнаружено сходство ультраструктуры нефрона сомообразных с нефроном лососеобразных по наличию шеечного отдела в проксимальных канальцах нефрона. Наличие в зоне эндоцитоза хорошо развитого тубулярного ретикулума, образующего петли, характеризует тип питания исследуемых видов. Ультраструктура мезонефроса сомообразных субэкваториального пояса отличается от таковой у S. glanis умеренного пояса морфометрическими характеристиками лейкоцитов, ионтранспортирующих клеток, структурных единиц почечных телец и канальцев нефрона. Эти морфологические признаки отражают различия в интенсивности водного обмена в организме и являются адаптацией к обитанию в условиях среднегодовых высоких температур.

Актуальность изучения состоит в мониторинге растительности очень ценного ботанического памятника природы Пензенской области «Ардымский шихан. Динамика растительности изучалась методом геоботанического профилирования (2001-2022 гг.). Описание пробных площадей проводилось традиционным способом. Всего было сделано 55 фитоценотических описаний и разработана эколого-фитоценотическая классификация растительности на доминантной основе. Геоморфологический анализ проводился с использованием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и полевых ландшафтных исследований. В итоге отмечается, что в условиях заповедного режима за 20 лет отмечается значительное возрастание полукустарничков ( Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. и Ephedra distachya L.) Настоящие степи на вершине и склонах южной и юго-западной экспозиции сменились полукустарничками, а на склонах восточной и западной экспозиции - остепненными лугами. Важно отметить, что дерновинно-злаковые настоящие степи сменились на склонах восточной и западной экспозиции разнотравными вариантами, а на вершине и склонах южной и юго-западной экспозиции - кустарниковыми. Луговые степи практически не поменяли своего участия, но появилась луговая растительность, причем на склонах восточной и западной экспозиции в основном остепненные луга, а в ложбинах и подножьях склонов - настоящие луга.

В статье приводятся результаты исследований по селекции, сортоизучению и размножению плодовых и ягодных культур за более чем 90-летний период работы научно-исследовательского института садоводства и лекарственных растений «Жигулёвские сады». По последним данным селекционерами института создано около 500 сортов плодовых, ягодных культур и винограда, из которых введены в Госреестр Российской Федерации 69 сортов и 5 клоновых подвоев. Представлены перспективные формы по 8 плодовым и ягодным культурам, отобранные селекционерами по комплексу хозяйственно-ценных признаков и адаптации к условиям Среднего Поволжья. В настоящее время все исследовательские работы в институте объединяются в два направления: выведение новых помологических сортов плодовых и ягодных культур, их размножение и внедрение в производство; разработка промышленной технологии возделывания плодовых и ягодных культур в Самарской области.

Дендрофлора исследуемого города представлена 67 видами высших сосудистых растений, которые относятся к 39 родам и 19 семействам. Ведущее положение занимают семейства Rosaceae (21 вид, 31,9%), Salicaceae (10 видов, 14,9%), Pinaceae (7 видов, 10,4%). Основой древесных насаждений города Абакана являются виды Populus nigra L. и P. balsamifera L.; Betula pendula Roth также широко распространена. В последнее время для городского озеленения все чаще используется Tilia cordata Mill. Исследование особенностей адаптации липы мелколистной в условиях степной зоны города Абакана весьма актуально, так как позволит дать прогноз ее дальнейшего развития и при необходимости принять своевременные меры по её сохранению. Кроме того, крайне важна оценка формирования межвидовых отношений T. cordata с членистоногими - листовыми вредителями в условиях города Абакана. Предварительная оценка показала, что наиболее типичными первичными вредителями T. cordata в городе Абакане являются: Eriophyes tiliae var. liosoma Nal., Eriophyes tiliae var. nervalis Nal., Eucallipterus tiliae L. Наибольшим приростом обычно характеризовались особи T. cordata с хорошим состоянием. Незначительным приростом отличались растения, подверженные заболеваниям и вредителям.

Исследовали химический состав шлама при переработке навоза КРС в смеси с птичьим пометом и просроченными пищевыми продуктами методом метанового сбраживания. В исследуемой загрузке с навозом КРС содержится больше белков в 1,4, жиров в 1,6 и меньше углеводов в 2,4 раза по сравнению с загрузкой с навозом КРС и птичьим пометом. Установили, что сбраживание загрузки с навозом КРС увеличило содержание нитратного азота в 1,4 раза, по сравнению с загрузкой с навозом КРС и птичьим пометом. Сбраживании загрузки с навозом КРС увеличило в шламе содержание общего азота в 7,2, общего фосфора в 6,9, нитратного азота в 4,5, органического вещества в 13,2 раз, уменьшило общего калия в 2,8 раз. В шламе увеличилось содержание органических веществ, общего азота и общего фосфора в ходе переработки. При использовании шлама в качестве органического удобрения необходимо сбалансировать его состав. Полученный шлам соответствует требованиям ГОСТ 33380-2015 по содержанию тяжелых металлов. Рассчитаны уравнения парной линейной регрессии для использования при формировании состава загрузок.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- СГСПУ

- Регион

- Россия, Самара

- Почтовый адрес

- 443099, Самарская область, город Самара, ул. Максима Горького, д.65/67

- Юр. адрес

- 443099, Самарская область, город Самара, ул. Максима Горького, д.65/67

- ФИО

- Бакулина Светлана Юрьевна (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- rectorat@sgspu.ru

- Контактный телефон

- +7 (846) 2074400

- Сайт

- https://sgspu.ru