В исследовании осуществляется анализ административно-правовой природы института государственного контроля через призму гарантий обеспечения прав человека. Авторы анализируют трансформацию парадигмы государственно-контрольной деятельности в контексте современных аксиологических приоритетов российской правовой системы, фокусируясь на методологическом дуализме властно-принудительного и правообеспечительного аспектов контрольно-надзорных функций. Внимание уделяется исследованию инструментария отечественного института уполномоченного по правам человека как специфического субъекта конституционно-правовой защиты, функционирующего в рамках экстраюрисдикционных процедур. Детальному доктринальному анализу подвергается механизм реализации компетенционно-управленческих полномочий омбудсмена в системе правозащитного контроля. Авторами выявлены и систематизированы специфические правовые формы контрольной деятельности института омбудсмена, реализующие концепцию мониторинга соблюдения прав личности. В исследовании обосновывается тезис о превентивно-восстановительной функции правозащитного контроля как элемента механизма защиты прав и свобод человека и гражданина в России.

Идентификаторы и классификаторы

- Префикс DOI

- 10.17803/2311-5998.2025.127.3s.104-116

Контрольная природа института уполномоченного по правам человека детерминирована его функционально-организационным предназначением в системе конституционно-правовых гарантий защиты субъективных прав личности. Дефинитивный анализ легально закрепленных атрибутивных характеристик данного института позволяет констатировать контрольную функцию в структуре его компетенции.

Список литературы

1. Защита прав человека - главная задача государства : на вопросы главного редактора Пановой Инны Викторовны отвечает Москалькова Татьяна Николаевна // Публичное право сегодня. - 2022. - № 2 (12).

2. Зубарев С. М. Система контроля в сфере государственного управления : монография. - М. : Норма ; Инфра-М, 2019. - 150 с.

3. Мартынов А. В. Контроль и надзор в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2022. - № 11 (99). - С. 50-59.

4. Мартынов А. В., Черников В. В. Государственный контроль и надзор в условиях санкционной агрессии против России // Административное право и процесс. - 2022. - № 8. - С. 41-47.

5. Миронов О. О. Надо мной только закон и совесть // Признание. - 2000. - № 8.

6. Москалькова Т. Н. 25 лет институту уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации: основные вехи развития // Становление и развитие института уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации : сборник статей. - М. : Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2021. - С. 5-23.

7. Москалькова Т. Н. Гуманизм и милосердие - приоритеты российской правозащиты: интервью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации // Московский омбудсмен. - 2023. - № 1 (33). - С. 8-13.

8. Москалькова Т. Н. Защита прав человека в России в условиях пандемии // Демократизация и права человека. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. - 2020. - № 4. - С. 50-63.

9. Москалькова Т. Н. Защита прав человека в современном мире : сборник статей и выступлений Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации : в 2 т. - М. : Проспект, 2025.

10. Москалькова Т. Н. Защита прав человека : сборник статей и выступлений. - М. : Проспект, 2020. - 480 с.

11. Москалькова Т. Н. Институт уполномоченных по правам человека в государственном механизме России // Административное право и процесс. - 2018. - № 12. - С. 52-59.

12. Москалькова Т. Н. Институт уполномоченных по правам человека в период пандемии // Соблюдение принципов демократии, верховенства права и прав человека в условиях эпидемиологического кризиса COVID-19 : материалы онлайн-семинара Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Генерального директора по правам человека и верховенству права Совета Европы, Москва, 17 июля 2020 г. - М. : Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2021. С. 7-12.

13. Москалькова Т. Н. Институт уполномоченных по правам человека в Российской Федерации: история формирования и развития // Законы России. - 2020. - № 4. - С. 3-10.

14. Москалькова Т. Н. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в механизме государственного контроля // Административное право и процесс. - 2025. - № 4. - С. 3-7.

15. Москалькова Т. Н. Институт уполномоченных по правам человека: вчера, сегодня, завтра // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2021. - № 2. - С. 23-44.

16. Москалькова Т. Н. Уполномоченные по правам человека Российской Федерации как элементы единой системы омбудсменов // Правозащитный вестник: Уполномоченный по правам человека в Смоленской области. - 2018. - № 8. - С. 4-7.

17. Москалькова Т. Н., Гриб В. В. Права человека в условиях санкций // Человек и закон. - 2022. - № 6. - С. 10-21.

18. Научно-практический комментарий к Федеральному конституционному закону от 26 февраля 1997 года № 1 «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (постатейный) // под ред. Т. Н. Москальковой. - М. : Проспект, 2025. - 460 с.

19. Научные концепции развития российского законодательства : монография / В. Р. Авхадеев, Е. Г. Азарова, Л. В. Андриченко [и др.] ; под ред. Т. Я. Хабриевой, Ю. А. Тихомирова ; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2024. - 656 с.

20. Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. - 2-е изд., перераб. - М. : Норма, 2009. - 560 с.

21. Правовое регулирование государственного контроля: монография / отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. - М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; Анкил, 2012. - 480 с.

22. Роль и значение права в условиях пандемии : монография по итогам Международного онлайн-симпозиума / под общ. ред. В. В. Блажеева, М. А. Егоровой. - М. : Проспект, 2021. - 288 с.

23. Советское административное право : учебник. - М. : Юрид. лит., 1985. - 544 с.

24. Советское административное право (Общая и Особенная части). - М. : Юрид. лит., 1973. - 624 с.

25. Тарасов А. М. Государственный контроль в России: монография. - М. : Континент, 2008. - 671 с.

26. Чечельницкий И. В. Понятие и признаки правозащитной деятельности // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2023. - № 4. - С. 158- 165.

27. Чиркин В. Е. Контрольная власть. - М. : Юристъ, 2008. - 214 с.

28. Эбзеев Б. С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и конституционные обязанности. - М. : Норма, 2008. - 383 с.

Выпуск

Другие статьи выпуска

В Киргизской Республике обеспечение безопасности жизнедеятельности детей признано приоритетом государственной политики. Несмотря на предпринимаемые меры, проблемы детского травматизма и смертности вследствие несчастных случаев остаются актуальными.

В связи с трагическими происшествиями, включая гибель детей на водоемах и случаи школьного насилия, парламент и органы власти усилили меры по защите детей. Были приняты постановления, образованы межведомственные рабочие группы, организованы проверки, мониторинги и опрос учащихся, выявившие серьезные проблемы: низкую осведомленность детей о правилах безопасности, слабую организацию гражданской обороны в школах, нарушение санитарных норм, перегруженность классов и недостатки в инфраструктуре. В рамках реализации постановления Жогорку Кенеша Киргизской Республики от 30 мая 2024 г. № 2127-VII начаты мероприятия по улучшению безопасности — установка камер и тревожных кнопок, обновление учебных программ, проведение эвакуационных учений и конкурсов по гражданской защите. Приняты меры по профилактике буллинга, детской преступности, поддержке уязвимых категорий детей и созданию ювенальной инфраструктуры.

Омбудсмен и парламент страны продолжают реализацию системного подхода, направленного на координацию усилий всех участников — государства, местных властей, школ, родителей и общества в целом — для создания безопасной поддерживающей среды для детей.

Формулируется авторская концепция достоинства личности как современной конституционной ценности, складывающейся из индивидуального самоуважения и социального уважения к человеку как «высшей ценности».

Достоинство сотрудника органов внутренних дел представляет собой оценочную категорию, складывающуюся из ряда взаимосвязанных факторов: социальных, материально-финансовых, духовно-нравственных и т. д., обеспечивающих достойную жизнь как действующим представителям правоохранительных органов, так и ветеранам службы, а также членам их семей.

В контексте юридической техники реализации охранительной функции права достоинство сотрудника ОВД следует рассматривать в качестве особого объекта правовой защиты со стороны государства, с акцентированием внимания на роли в данном процессе Уполномоченного по правам человека.

В статье рассматривается возможность предоставления доступу к сети Интернет статуса обособленного права человека. Анализ теоретических правовых конструкций, воззрений, зафиксированных в российской юридической доктрине, позволил сделать вывод о том, что право на доступ в сеть Интернет не обладает самостоятельным содержанием, так как все элементы, которые потенциально могли войти в состав данного правомочия, либо включены в структуру иных правовых категорий, либо сами являются отдельными, уже установленными правами индивида. Основой для доступа человека к сети Интернет является право на информацию: все действия, совершаемые в виртуальном пространстве, происходят только на основе обмена данными. Фактическая возможность индивида пользоваться данной услугой зависит от его финансового благосостояния, так как конституционно закрепленное социально-экономическое устройство страны предполагает, что государство исключительно создает условия для того, чтобы человек имел возможность при наличии активного волеизъявления подключиться к сети Интернет.

В статье исследуются содержательные и сущностные особенности конституционного принципа доверия. Анализируются сложившееся в научной литературе позиции и мнения о правовом и социальном содержании принципа доверия, о категории «доверие» в законодательстве и правоприменительной практике. Сформулирован вывод об одностороннем подходе в понимании указанного принципа, как «принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства». Признавая особую важность этого аспекта данного принципа, автор считает, что содержание принципа взаимного доверия государства и общества включает четыре аспекта: доверие граждан к государству, органам публичной власти, их актам и действиям; доверие государства к гражданам, институтам гражданского общества, результатам их деятельности; доверие в системе публичной власти (во взаимоотношениях ветвей власти, органов, должностных лиц, иных субъектов публичного права); доверие во взаимодействии граждан, граждан и институтов гражданского общества. Совокупность этих четырех аспектов образует содержание конституционного принципа доверия, получившего текстуальное выражение как принцип «взаимного доверия государства и общества» (Конституция Российской Федерации ст. 75.1).

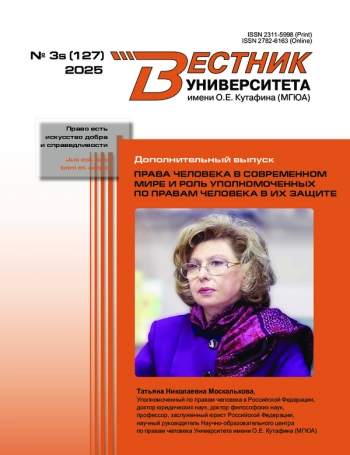

В статье приводятся биографические данные Т. Н. Москальковой и раскрывается ее научный вклад в создание нравственных основ уголовного судопроизводства и «нравственное обеспечение» норм УПК РФ. Обосновано, что Т. Н. Москалькова последовательно выступала за закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве общей нормы, устанавливающей положение об уважении чести и достоинства личности в уголовном процессе, уделяла внимание проблемам безопасности участников уголовного процесса, положению подозреваемого и обвиняемого, последовательно разрабатывала идею о возмещении ущерба потерпевшему от преступления. Отмечено, что особую научную ценность представляет комплекс предложений, направленный на совершенствование института реабилитации. Высказано мнение, что предложения Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о закреплении в УПК РФ принципа справедливости заслуживают поддержки. Определены основные направления уголовно-процессуальной политики.

В статье рассматривается эволюция мониторинга выборов в России. Отмечаются тенденции широкого внедрения видеонаблюдения, развития общественного наблюдения, активизации и расширения роли уполномоченных по правам человека в мониторинге выборов, взаимодействия между омбудсменами, избирательными органами и институтами гражданского общества. Эти процессы позитивно влияют на обеспечение избирательных прав граждан, транспарентность и легитимность выборов. Подчеркивается важность совершенствования инструментов и методов наблюдения за выборами путем цифровизации избирательного процесса, в частности внедрения дистанционного электронного голосования, открывающего новые возможности и одновременно создающего проблемы в плане общественного наблюдения.

В статье анализируются ключевые аспекты реализации задач по правовому просвещению, выполняемых институтом уполномоченных по правам человека в России. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения прав и свобод граждан, а также способам их защиты. Анализ работы федерального и региональных уполномоченных показывает увеличение числа просветительских инициатив, их адаптацию для различных групп населения и внедрение современных подходов к проведению мероприятий. Содержится обоснованный вывод о том, что существует высокий запрос российских граждан на разъяснение особенностей реализации их прав и свобод, способов защиты последних. Рассмотрены особенности развития института уполномоченных по правам человека в контексте профессионализации деятельности, обусловленной расширением полномочий и усилением «правового инструментария».

В теоретико-правовом аспекте исследована проблема соотношения гарантий принципа независимости применительно к различным субъектам государственной правозащитной деятельности. Сделан вывод о неравномерности закрепления в законодательстве и реализации в правоприменительной практике гарантий принципа независимости, об отсутствии единой системы подходов к закреплению указанного принципа, что негативно отражается на стабильности и качестве правозащитной работы государственных органов. Сформулированы предложения по внесению изменений в законодательство РФ в части требований независимости института уполномоченных по правам человека в субъектах РФ в контексте пятилетия принятия Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».

Распространение современных вспомогательных репродуктивных технологий провоцирует комплекс юридических проблем, связанных с реализацией репродуктивных прав человека в контексте права на целость личности как центрального соматического права и обеспечения здоровья живущего и будущих поколений. Настоящая статья фокусирует внимание на трех группах проблем правового регулирования, формирующихся в связи с массовым использованием вспомогательных репродуктивных технологий и реализацией соматических прав в рассматриваемой сфере: обеспечение доступа к вспомогательным репродуктивным технологиям; установление прав в отношении полученного с помощью вспомогательных репродуктивных технологий эмбриона; регулирование суррогатного материнства. В статье приводится опыт международного и национального регулирования данных вопросов, включая практику межгосударственных органов правосудия и национальных судов.

В статье представлен анализ некоторых аспектов многогранной деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, доктора юридических наук, доктора философских наук, заслуженного юриста РФ Татьяны Николаевны Москальковой, связанной с улучшением качества защиты прав и свобод граждан, утверждением принципов справедливости и милосердия в правозащитных механизмах государства. Татьяна Николаевна с самого начала своей карьеры занимается вопросами гуманизации самой конфликтной правовой сферы — уголовного процесса, разрабатывает эти проблемы в своих научных трудах и на практике защищает права лиц, попавших в сложные жизненные ситуации. С 2016 г. в качестве Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации она решает самые сложные проблемы, связанные с отношениями между личностью, государством и обществом, при ней этот правовой институт приобрел безусловный авторитет и влияние в системе государственных органов и среди граждан. Для описания стиля работы Т. Н. Москальковой в статье используется метафора «мягкая сила»: в данном случае она применяется не как строгий юридический термин, а как обозначение способности Уполномоченного твердо и неуклонно продвигаться к достижению высоких стандартов соблюдения прав человека, ориентируясь на главные нравственные категории — добро, справедливость, милосердие.

Автор рассматривает вопросы вклада в науку российского уголовного процесса доктора юридических наук, доктора философских наук, профессора Т. Н. Москальковой, которая в своих диссертациях на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук исследует вопросы обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Результаты ее научных изысканий в части возмещения ущерба, причиненного незаконным задержанием, компенсации за моральный ущерб, причиненный незаконным привлечением к уголовной ответственности, и ряд других были реализованы в положениях главы 18 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Как Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москалькова уделяет особое внимание вопросам обеспечения доступа граждан к правосудию, реализацию которых она видит через внесение изменений в процессуальные правила начала производства по уголовному делу.

Целиком поддерживая позицию профессора Т. Н. Москальковой, автор в настоящей статье на основании приведенных им многочисленных статистических данных за более чем 30-летний период, материалов уголовных дел, позиций Верховного и Конституционного судов РФ обосновывает необходимость исключения из уголовного судопроизводства стадии института возбуждения уголовного дела.

Статья посвящена проблемам становления конституционализма и прав человека в России, что имеет существенное значение при формировании доктрины национальной конституционной идентичности. Автор статьи выявляет истоки, источники, особенности отечественного конституционализма как социокультурного и политико-правового феномена, а также системы отношений, основанной на формальном равенстве и придании действиям властей подзаконного характера. В статье аргументируется, что конституционные принципы и институты впервые получили законодательное оформление в России во второй половине ХIХ в. Последовавшая за отменой крепостного права судебная реформа Александра II провозгласила принцип равенства всех подданных Российской империи перед законом и судом, одновременно власть императора лишилась прерогатив в сфере правосудия. Дальнейшее движение России по пути упрочения конституционного порядка и реализации прав человека было связано с введением Манифеста 17 октября 1905 г. и внесением изменений в Основные государственные законы в 1906 г. В статье обосновывается природа российского конституционализма как внутрисистемного реформизма, обусловившего постепенный переход российского общества на новый уровень правовой культуры.

В статье рассматриваются историческое развитие, сравнительная перспектива и современные проблемы реализации прав человека в Республике Казахстан. Дается историко-правовой анализ прав человека в Казахстане (в досоветский, советский и постсоветский периоды) в сопоставлении с традиционными казахскими представлениями о справедливости и западноевропейской философией прав человека, а также обсуждаются актуальные вызовы в области обеспечения прав и свобод в современном Казахстане. Анализируются традиционная казахская нормативная система и присущие ей коллективистские ценности в сравнении с современными конституционными нормами и универсальными принципами. Прослеживается влияние идей европейского просвещения и международных стандартов на эволюцию подхода к правам человека в Казахстане. Статья основана на исследовании исторических документов, конституционных положений, международных договоров и научных источников. Полученные результаты подчеркивают уникальный синтез универсальных принципов прав человека и национальной специфики в Казахстане, демонстрируют значительный прогресс в институционализации прав и свобод, а также выявляют сохраняющиеся проблемы, требующие взвешенных реформ для их преодоления.

В статье рассматривается процесс становления и развития национальных институтов по правам человека, в частности института омбудсмена как одного из ключевых механизмов защиты прав и свобод граждан. Анализируются международные стандарты, такие как Парижские принципы ООН, определяющие независимость, мандат и эффективность национальных правозащитных институтов. Отдельно поднимается вопрос адаптации института омбудсмена к национальным правовым системам и политико-культурным особенностям. В частности, особое внимание уделено опыту Российской Федерации и вкладу Уполномоченного по правам человека Татьяны Николаевны Москальковой в развитие института омбудсмена.

В статье исследованы нравственные категории — справедливость, гуманизм, равенство, совесть, составляющие ценностную основу международной концепции защиты прав и свобод человека и гражданина. Изучены концептуальные подходы зарубежных и отечественных авторов, исследовавших категорию прав и свобод человека как правовой феномен, ее обусловленность нравственными критериями и место в системе ценностной иерархии современного мироустройства в условиях кризиса западной системы правозащиты.

Статья посвящена роли и значению института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В ней рассмотрены функции и задачи данного института, его вклад в защиту и продвижение прав человека на федеральном и региональном уровнях. Особое внимание уделяется деятельности и достижениям действующего Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой, а также ее научному и практическому вкладу в развитие правозащитной деятельности в стране и международному сотрудничеству в этой области.

Статья посвящена истории развития института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, ключевым аспектам и результатам деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

В статье рассматривается проблематика защиты прав и свобод человека и гражданина в контексте формирования многополярного миропорядка, сопровождающегося фундаментальными геополитическими, социокультурными и нормативно-правовыми трансформациями. Кризис традиционных международно-правовых правозащитных механизмов, ослабление воздействия наднациональных регуляторов, политизация прежних правозащитных институтов детерминируют необходимость модернизации правозащитной архитектуры, формирования инновационной эффективной системы защиты прав и свобод человека и гражданина.

Исследование аксиологического, институционального и функционального аспектов трансформации механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина дается через призму категории справедливости, поскольку позволяет выявить фундаментальные закономерности. Основной акцент делается на анализе взаимодействия правозащитных институтов в условиях формирующегося многополярного мира, определении векторов модернизации нормативно-правового обеспечения прав человека.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- МГЮА им. О.Е.Кутафина

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, стр. 2

- Юр. адрес

- 123242, город Москва, Садовая-Кудринская ул, д. 9 стр. 1

- ФИО

- Блажеев Виктор Владимирович (Ректор)

- E-mail адрес

- msal@msal.ru

- Контактный телефон

- +7 (499) 2448888

- Сайт

- https://msal.ru