В статье на примере Вятской епархии автор рассматривает процесс модернизации духового сословия в конце XIX-начале XX в. Исследованы архивные материалы по истории трех священнических родов - Вознесенских, Лобовиковых, Вечтомовых - на протяжении двух столетий. Проанализированы демография, трудовая деятельность и социальные приоритеты разных поколений. Духовенство медленнее, чем другие сословия, встраивалось в модернизацию. Изначально являясь привилегированным сословием и сохраняя свой статус и сословные привилегии, оно постепенно превращалось в профессиональную группу, что соответствовало интересам сословия и запросам государства. Этот процесс фактически завершился к концу первого десятилетия XX в. В исследовании выявлены особенности белого духовенства этого периода: его демография оставалась одинаковой на протяжении длительного периода и зависела от внешних благоприятных условий и усилий государства; священнические семьи не тяготели к монашеству и не являлись поставщиком кадров для него; священнические династии полностью не покидали духовное сословие; прослеживалась приверженность духовенства к служению на своей малой исторической родине. Модернизация значительно повлияла на духовное сословие, но говорить о кризисе в церкви и ее служителей не приходится.

Идентификаторы и классификаторы

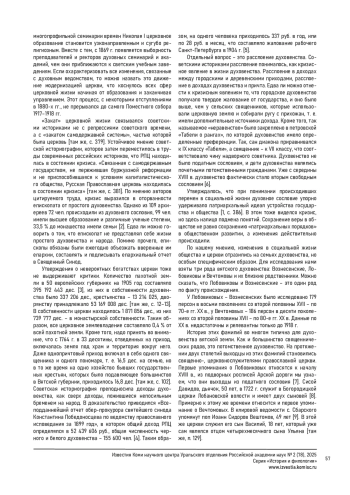

Судя по документам XVIII в., священнические семьи были немногочисленными. Вечтомовы и их ближайшие родственники в трех поколениях в XVIII в. имели в среднем трое детей на семью, реже – четверо. То же самое можно сказать и о роде Лобовиковых. Исповедные росписи и различные переписи не могут дать ответа на вопрос о малом числе выживших детей в семье. Экстраполируя данные XIX в. на предыдущее столетие, можно сказать, что вопрос был не в числе рожденных детей, а в числе доживших до взрослого возраста. Ситуация начинает меняться в последней четверти XVIII – начале XIX в. Причины улучшения демографии можно видеть в преобразованиях Екатерины Великой. Кроме того, и в правление Павла I уделялось особое внимание заботе о новорожденных.

Список литературы

1. Русское православие: вехи истории / науч. ред. А. И. Клибанов. - М.: Политиздат, 1989. - 719 с.

2. Фирсов, С. Л. Русская церковь накануне перемен (конец 1890-х - 1918 гг.) / С. Л. Фирсов. - М.: Культур. центр «Духов. б-ка», 2002. - 623 с.

3. Статистика землевладения 1905 г. Свод данных по 50 губерниям Европейской России / Центральный статистический комитет МВД. - СПб.: Тип.-лит-я М. Я. Минкова, 1907. - С. 272.

4. Религия и церковь в истории России (Советские историки о православной церкви в России) / общ. ред. и предисл. А. М. Сахарова; сост. и авт. примеч. Е. Ф. Грекулов. - М.: «Мысль», 1975. - С. 210.

5. Кирьянов, Ю. И. Жизненный уровень рабочих России (конец XIX-начало XX в.) / Ю. И. Кирьянов. - М., 1979. - С. 108.

6. Миронов, Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII-начало ХХ в.): Генезис личности, демократ. семьи, гражд. о-ва и правового государства: В 2 т. / Б. Н. Миронов. - 3. изд., испр. и доп. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. - 548 с.

7. Российский государственный архив древних актов (далее - РГАДА) Ф. 350. Оп 2. Д. 1153. Л. 513. Ревизские сказки. 1748 г. Книга переписная выбывших после I ревизии купцов пригорода Малмыша и Арска, дворцовых, помещичьих, архиерейских, монастырских ясачных (русские, новокрещены, татары, мари) крестьян Арской дороги Казанского у.

8. РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1118. Л. 504. Подворные росписи и описание деревень ясачных и безъясачных крестьян (русские, татары, мари) Рысковой сотни Бамаметеева Арской дороги Казанского у. 1722 г.

9. Центральный государственный архив Кировской области (далее - ЦГАКО). Ф. 237. Оп. 74. Д. 69. Л. 129. Клировые ведомости 1746 г. Село Сбарское.

10. Центральный государственный архив Удмуртской Республики. Ф. 134. Оп. 1. Д. 1672. Л. 85. Клировые ведомости. Село Малая Суна. 1793 г.

11. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 128. Д. 1028. Дело об определении исключенного ученика Владимира Вечтомова в Успенской монастырь в послушника. 1825 год.

12. Памятная книжка Вятской губернии на 1866 и 1867 годы. Вятка: тип. губернского правления, 1866. С. 87.

13. Вятские епархиальные ведомости - 1914. - № 20. - С. 632. Отдел неофициальный.

14. Государственный архив Республики Татарстан (далее ГАРТ). Ф. 992. Оп. 1. Д. 308. Л. 452. Клировые ведомости за 1900 г. Село Мещеряково.

15. ГАРТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 323. Л. 123. Клировые ведомости за 1915 г. Село Удалово.

16. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д 357. Л. 32. Клировые ведомости за 1891 год. Село Березник.

17. Двадцатипятилетие служения в протоиерейском сане настоятеля Спасского собора г. Елабуги В. Н. Вечтомова // Вятские епархиальные ведомости. - 1903. - № 8. - 16 апреля. - С. 316-340. Отдел неофициальный.

18. Патраш Наталья Васильевна. Чиновник Великолукского окружного суда В. С. Вечтомов. Псков, N. 43 / 2015 Псков. 2015 г. С. 125.

19. Памятная книжка Вятской губернии на 1866 и 1867 годы. Вятка: тип. губернского правления, 1866. С. 72.

20. ЦГАКО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 6а. Вятская Духовная Семинария. 1784 г.

21. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 69. Л. 129. Ведомость о священнослужителей их детях Вятской епархии; об обучающихся в славянолатинской и российской школах. 2-я ревизия 1744-1745 г.

22. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 210. Л. 120. Вятский духовный архиерейский приказ, г. Хлынов. 1724-1744 г.

23. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 83. Д. 231. Вятская духовная консистория 1780-1788 г.

24. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 11. Клировые ведомости Кафедральный собор. 1775 г.

25. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 1270. Л. 12. Клировые ведомости 1808 г.

26. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 386. Связка 251. Клировые ведомости 1814 г.

27. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 1937. Л. 19. Клировые ведомости 1820 г.

28. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 42. Клировые ведомости 1823 г.

29. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 1572. Л. 2. Клировые ведомости 1824 г.

30. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 1977. Л.99. Клировые ведомости 1830 г.

31. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 1985. Л. 404. Клировые ведомости 1832 г.

32. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 883. Клировые ведомости 1842 г.

33. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 1463. Клировые ведомости 1843 г.

34. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 885. Клировые ведомости 1844 г.

35. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 448. Клировые ведомости 1845 г.

36. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 801. Л. 67. Клировые ведомости 1860 г.

37. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 807. Л. 297. Клировые ведомости 1864 г.

38. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 809. Л. 69. Л. 305. Клировые ведомости 1866 г.

39. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 772. Клировые ведомости 1879 г.

40. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 348. Клировые ведомости 1880 г.

41. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 352. Клировые ведомости 1885 г.

42. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 356. Клировые ведомости 1890 г.

43. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 357. Л. 32. Клировые ведомости 1891 г.

44. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 1344. Клировые ведомости 1909 г.

45. ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 385. Клировые ведомости 1915 г.

46. ГАРТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 297. Клировые ведомости 1890 г.

47. ГАРТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 308. Л. 41. Клировые ведомости 1900 г.

48. ГАРТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 318. Л. 29. Клировые ведомости 1910 г.

49. ГАРТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 323. Л. 35. Клировые ведомости 1915 г.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Автор данной книги – доктор культурологии, долгие годы преподававшая в Сыктывкарском государственном университете, Майя Ивановна Бурлыкина – признанный мастер биографического жанра. Ее перу принадлежит несколько работ подобного рода [1–3]. Примечательно, что жизнь и деятельность героев ее исследований, так или иначе, связана с Коми краем. Не стало исключением и это издание. Книга посвящена народному художнику РСФСР и Коми АССР, лауреату Петровской академии наук и искусств, лауреату премии Республики Коми Энгельсу Васильевичу Козлову (1926-2007). Его работы представлены во многих собраниях: Русском музее, Музее истории Санкт-Петербурга, Национальной галерее Республики Коми, Национальном музее Республики Коми, Чувашском государственном художественном музее, в музеях Петрозаводска, Оренбурга, Брянска, а также музеев современного искусства Японии, Китая, США, Кореи, Голландии, Швейцарии, Италии, Франции.

История российского купечества и предпринимательства сохраняет многогранный опыт становления регионов, складывания моделей саморазвития и взаимодействия экономически сильных групп населения с властью и обществом, создания и укрепления хозяйственных основ территорий и их культурных традиций. Посвященная этим вопросам монография Ирины Игоревны Лейман «Купечество Вологодской губернии в середине XIX в. (по материалам губернской периодической печати)» является достойным продолжением историографических наработок и новым взглядом на развитие купеческого сословия в исследуемый период через научный анализ материалов периодики.

В статье, посвященной 85-летию со дня рождения известного ученого Лидии Ивановны Ашихминой, автор анализирует ее вклад в археологическое изучение Удмуртского Прикамья. Реконструирует хронологию и географию экспедиций с ее участием. В конце 1960-х-середине 1970-х гг. древние памятники Прикамья были главным объектом изучения Нижнекамской археологической экспедиции. Становление Л. И. Ашихминой как полевого исследователя пришлось на эти годы, чему способствовали включенность со студенческой скамьи в масштабные археологические работы, общая атмосфера напряженной научной жизни. Ею было открыто и изучено более 30 археологических памятников только в Удмуртском Прикамье. Взгляды Л. И. Ашихминой на развитие древностей Прикамья позднего бронзового - раннего железного века за прошедшие 50 лет были скорректированы, прежде всего, благодаря многократному увеличению археологических источников, но по-прежнему являются важной частью истории археологического изучения Прикамья и шире - Волго-Камского региона.

В статье на материале стихотворений на русском языке для детей Николая Курилова (1949 г. р.), одного из основоположников детской юкагирской литературы, автор рассматривает образную систему. В нее включены мальчик, его родители, бабушка, братья, дети, представители фауны, природное явление, предметная реалия. Отличительная черта образной системы - это деление по количеству персонажей: чаще всего описывается или один герой, или группа (мы). Значимыми для понимания образной системы являются категории комического и ужасного. Сделаны выводы о том, что юкагирская поэзия для детей является достойной продолжательницей традиций русской литературы. Выделен ряд сходств и отличий с образной системой русской поэзии для детей. Эволюция образной системы стихотворений на русском языке для детей связана с трансляцией национальной картины мира и элементов национального мировоззрения. Одно из условий эволюции поэтики - единые для поэта и переводчика представления о поэтике детской поэзии.

В статье на примере Коми АССР реконструируется начальный период развития в Советском Союзе телевидения - отрасли, создание которой в конце 50-х-начале 60-х гг. ХХ в. неразрывно связано с деятельностью региональных городских студий. Строительство телецентров осуществлялось в наиболее развитых и населенных городах регионов: в Коми республике - это шахтерская Воркута, город нефтяников и газовиков Ухта и столица Сыктывкар. Воркутинская, Ухтинская и Сыктывкарская студии телевидения, работая автономно, готовили программы, охватывавшие все стороны общественно-политической, социально-экономической и духовной жизни. Телевидение становилось не только действенным инструментом пропаганды и эффективным средством информирования, но и важнейшим элементом досуга, образа жизни.

В статье автор рассматривает вопросы государственной политики в области организации производства и реализации детской игрушки на территории Коми АССР в середине ХХ в. На основе анализа архивных материалов выявлен комплекс взаимосвязанных проблем, приведших к дефициту высокохудожественных и качественных детских товаров, выпускавшихся на республиканских предприятиях местной промышленности - артелях и комбинатах. Основные производственные трудности, определенные в ходе исследования, включали дефицит качественного сырья, недостаточную специализацию мастеров, ручной труд как основу производственного процесса и, как следствие, высокую отпускную цену на вырабатываемую продукцию, а также неэффективную работу снабжающих и торговых организаций. Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах страны, что вызывало критику со стороны государственных и общественных институтов и многократно обсуждалось в прессе. Во второй половине 1950-х гг. центральные союзные фабрики, внедряя новые материалы и технологии, существенно увеличили объем детской продукции, в то время как в Коми республике производство игрушек оставалось на низком уровне.

В работе рассмотрен начальный этап творческой биографии писателя А. Д. Знаменского, связанный с его пребыванием в Коми АССР. Отмечено, что в Коми АССР А. Д. Знаменский написал свой первый роман «Неиссякаемый пласт», первую часть которого позднее переработал в роман «Иван-чай». Показано, как в романе в художественной форме впервые в открытой печати отражены реальные события, связанные с десантированием вражеских диверсантов в Коми АССР в июне 1943 г.

В статье рассмотрена реализация государственной программы по организации подготовки и повышения квалификации председателей колхозов в годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы на примере Коми АССР. Показаны конкретные шаги по достижению данной цели органов власти как на уровне страны, так и республики. Выделены трудности, с которыми столкнулись организаторы рассматриваемого процесса в указанный период. Прослежена динамика учащихся средней сельскохозяйственной школы по подготовке председателей колхозов в Коми АССР в 1947/49 учебные годы.

В статье автор исследует действия истребительной авиации 8-й воздушной армии в период отсутствия наступательных операций наземных войск Южного фронта по освобождению Ростовской области и территории Донбасса в марте-апреле 1943 г. Проанализирован боевой потенциал истребительных частей и соединений 8-й воздушной армии в составе Южного фронта, выделены ключевые моменты, где решающую роль сыграли своевременные действия советской авиации в боях в небе над Ростовом-на-Дону и Батайском в данный период. Выявлены подвиги советских летчиков-истребителей, удостоенных звания Героя Советского Союза. Благодаря заслугам истребительной авиации 8-й воздушной армии был сохранен боевой потенциал войск Южного фронта для дальнейшего освобождения Ростовской области.

В статье автор ставит вопрос о междисциплинарном подходе к исследованию народных традиций, вышедших из активного бытования и не имеющих достоверных этнографических описаний. Данная проблематика актуальна не только для изучения коми традиции, но и этнографических исследований других народов. Проанализированы фрагменты научных работ П. А. Сорокина, В. П. Налимова, А. С. Сидорова, посвященные изучению обряда жертвоприношения домашних животных среди коми-зырян, с применением методов биографического, описательного, сравнительно-сопоставительного и текстологического анализов. В ходе исследования выявлено, что изучение обряда жертвоприношения животных в работах П. А. Сорокина, В. П. Налимова и А. С. Сидорова соответствует теоретическим разработкам этнографической науки начала XX в. Для нее характерны поиск и выявление «корней» обряда, соотнесение актуальных религиозных практик с древними формами религий и дохристианским мировоззрением, игнорирование актуального контекста бытования традиции. Установлено, что источником сведений об обряде являются личные воспоминания и полевые материалы авторов, а также опубликованные работы. Описание обряда, включенное в исследование, можно назвать кратким и обобщенным, характерным для этнографических заметок второй половины XIX в., что объясняется попыткой авторов представить частное как типичное. Проведенный анализ источников позволил уточнить отдельные детали в описании обряда, выявить спорные моменты и обосновать противоречия. В результате исследования уточнены вопросы историографии обряда жертвоприношения животных в коми традиции, проведен источниковедческий анализ материалов, что дает возможность выйти на новый этап в изучении данного ритуала.

В статье на основе архивных документов автор анализирует организацию страхования от пожаров церковной недвижимости в Тотемском уезде Вологодской губернии, рассматривает подготовительный этап страхования (оценка построек и назначение страховых премий) в 1910 г. и реализацию процесса в течение 1911-1917 гг. В духовном ведомстве была выстроена система взаимного страхования недвижимого имущества, при которой Страховой отдел аккумулировал, проверял и утверждал документы по страхованию построек. На епархиальном уровне основная деятельность по страховому делу была сосредоточена в руках благочинных, роль Вологодской духовной консистории сводилась к пересылке документов и денежных средств. В Тотемском уезде примерно 77 % от страховых премий расходовалось на возмещение пожарных убытков, что было на 27 % выше средних показателей по Российской империи. Сопоставляя расходы на страхование и выплаты за ущерб от пожаров в церковных строениях, автор приходит к выводам, что страхование на принципах взаимности, позволявшее компенсировать убытки «от огня», оказалось достаточно целесообразно в Тотемском уезде.

На основе архивных источников и литературы рассмотрено состояние наиболее доходного рыболовного промысла крестьян Печорского уезда Архангельской губернии в начале XX в. - семужьего. Изучена его роль в крестьянском хозяйстве, выявлено количество промышленников в двух волостях Печорского уезда - Пустозерской и Усть-Цилемской, на территориях которых был распространен промысел. Дано краткое описание орудий рыбного лова, применявшихся при лове семги. Отмечено широкое распространение организации промысла в форме артелей, появление богатых крестьян-предпринимателей, широко использовавших труд наемных рабочих из числа односельчан. Выявлено глубокое проникновение капитализма в промысел. Сделан вывод о том, что в начале XX в. семужий промысел в Печорском уезде имел яркий товарный характер.

В статье рассмотрена роль абхазской интеллигенции в общественно-политической и социально-экономической жизни российского общества. В начале XIX в. абхазская интеллигенция включала представителей дворянских и княжеских семей, составлявших абхазскую военную интеллигенцию. С середины XIX в. растет контингент абхазских чиновников из различных социальных слоев населения. Основную массу социальной группы стали составлять выходцы из недворянских слоев общества, получившие образование в столичных российских учебных заведениях по различным специальностям. Среди них можно выделить юристов, журналистов, филологов, специалистов по флоре и фауне, другим научным дисциплинам. Яркие представители абхазской интеллигенции работали во благо развития российского общества в области культуры и образования. С конца XIX в. начинается творческий путь Александра Константиновича Шервашидзе (Чачба), имя которого можно поставить в ряд выдающихся художников России. С начала XX в. активную деятельность проявляли представители политической абхазской интеллигенции в установлении советской власти и развитии нового социалистического общества.

Статья носит археографический характер и преимущественно включает ввод в научный оборот новых свидетельств об организации таможенной службы на Русском Севере в период царствования Екатерины II. К таким материалам относятся приказы генерала-губернатора Т. И. Тутолмина об обустройстве застав и организации стражи на границе России и Швеции; описание границы и аналитические заметки об устройстве таможенных постов; формулярный список служителей Юшкозерской таможенной заставы; ведомость о наличии форпостов и военнослужащих на границе со Швецией. В статье приведены сведения об участии военнослужащих Санкт-Петербургской, Олонецкой и Архангельской губерний в охране границ и таможен на территории Карелии. Указ Екатерины II 1782 г. об учреждении таможенной цепи не принес ожидаемых результатов, и на основе архивных изысканий становится очевидным, что российское правительство столкнулось с рядом проблем и на территории Карелии, обеспечивая там защиту от контрабанды.

Автор рассматривает основные законодательные акты, связанные с формированием купеческого сословия в Российской империи в XVIII в. Образование гильдейской купеческой корпорации началось в эпоху Петра I, когда закрепление торговых людей в городах было направлено на повышение эффективности системы налогообложения и увеличение поступления финансовых средств в государственный бюджет. В первой трети XVIII в. происходит терминологическое и законодательное выделение торговых людей в отдельную группу, интегрированную не только в экономическую сферу, но также и в структуру местного самоуправления. В законодательной практике второй трети XVIII в. термин «купечество» применяли для обозначения группы людей, занимавшихся торговой деятельностью; в 1742 г. купеческое сословие было разделено на три гильдии. В последней трети XVIII в. Манифест о Высочайше дарованных разным сословиям милостях по случаю заключения мира с Портою Оттоманскою 1775 г. и Грамота на права и выгоды городам Российской империи 1785 г. окончательно оформили сословную организацию гильдейского купечества. Таким образом, к концу XVIII в. купеческое сословие в Российской империи было представлено в составе трех гильдий, каждая из которых предполагала условия для вступления в виде объема объявляемого капитала и давала определенный круг привилегий, связанных с торговлей, предпринимательством, путями сообщения и общественным положением.

В статье рассмотрен комплекс счетных списков церковных приказчиков Кехотской волости последней трети XVII в. Значение счетных списков заключается в том, что они раскрывают один из механизмов, позволявших волости контролировать деятельность выборных должностных лиц. В работе дана общая характеристика сохранившегося комплекса документов, выявлены особенности формуляра счетных списков, участие в проверке представителей церковной власти Двинского уезда.

Статья посвящена жизни и деятельности известного украинского гетмана XVII в. Петра Дорошенко в Вятском крае России. Автор впервые в научной литературе четко определил годы его службы в качестве вятского воеводы (1682-1684). Также на основании редких источников показан вклад Дорошенко в перестройку крепости г. Хлынова - столицы Вятского воеводства.

В XVI-первой половине XIX столетия на Европейском Севере России (черносошное Поморье) действовала система государственного феодализма, основной составляющей которой было существование очень большой группы крестьянского населения, зависимой от государства, и обязанной платить государственные налоги и сборы и выполнять государственные повинности для реализации задач государственных программ. Одной из сторон данной системы было функционирование развитого местного самоуправления как нижней ступени общегосударственной пирамиды власти. Именно действия органов местного самоуправления по выполнению задач, которые ставило перед ними центральное правительство, способствовали развитию товарно-денежных отношений в черносошных регионах в целом и Коми крае в частности. Данный сюжет практически не исследован. В статье впервые в историографии в комплексном плане рассмотрен этот вопрос на материалах, относящихся к Яренскому уезду XVII в. В первой части автор исследует движение денежных сумм внутри волости при выполнении повседневной деятельности органов волостного (местного) самоуправления.

Впервые на материалах этнографических очерков, исторических источников и литературы автор анализирует подходы, отражающие важные вехи в истории православного храмостроения на Кольском Севере в XV-XVI вв. в трех населенных пунктах: Варзуге, Кандалакше и Коле. Процесс распространения православия на Кольском Севере и храмостроения начался в XV в. и осуществлялся при помощи проповедников, среди которых наиболее известными стали Трифон Печенгский, Феогност и Феодорит Кольский. Личность последнего является предметом наибольших дискуссий в имеющейся историко-этнографической литературе. Отсутствие документов, подтверждающих точные даты возникновения церквей и монастырей в Кандалакше и Коле в XVI в., инициировало дискуссию, касающуюся деятельности Феодорита Кольского и его роли в христианизации Кольского Севера. Она была актуализирована после публикации книги о Феодорите церковного историка митрополита Митрофана (Баданина). В полемику, которая нашла отражение в научно-критических и публицистических текстах, оказались вовлечены не только профессиональные историки, но и общественность, связанная с религиозно-церковной средой и краеведением. Дискуссии в области религиозно-церковной истории края позволяют увидеть достаточно пеструю картину восприятия религиозной жизни и неоднозначных оценок деятельности проповедников

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ФИЦ КОМИ НЦ УРО РАН

- Регион

- Россия, Сыктывкар

- Почтовый адрес

- Коммунистическая ул., 24

- Юр. адрес

- 167000, Респ Коми, г Сыктывкар, ул Коммунистическая, д 24

- ФИО

- Дёгтева Светлана Владимировна (ДИРЕКТОР)

- E-mail адрес

- bergman@frc.komisc.ru

- Контактный телефон

- +7 (821) 2245398

- Сайт

- http:/nb.komisc.ru