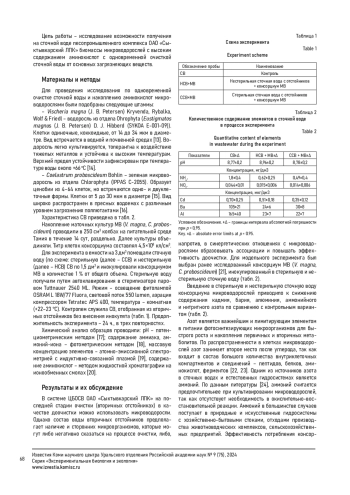

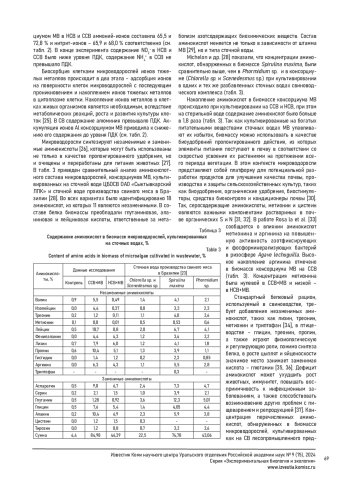

Исследована возможность устойчивого производства биомассы консорциума микроводорослей (Vischeria magna, Coelastrum proboscideum) с высоким содержанием аминокислот на сточной воде лесопромышленного комплекса ОАО «Сыктывкарский ЛПК» с одновременной очисткой сточной воды от основных загрязняющих веществ. Внесение консорциума микроводорослей приводит к снижению содержания кадмия, бария, алюминия, аммонийного и нитритного азота по сравнению с контрольным вариантом. Концентрация накопленных микроводорослями аминокислот в стерильной сточной воде составила 84,98 %, в нестерильной - 46,39 %.

Идентификаторы и классификаторы

В настоящее время применение микроводорослей (далее – МВ) в различных отраслях биотехнологии и промышленности становится наиболее перспективным в связи с их интенсивным ростом и рентабельностью культивирования некоторых штаммов. Например, Tetradesmus obliquus, Chlorella vulgaris, Dictyococcus varians и Pseudococcomyxa simplex используются для решения задач во многих отраслях промышленности: энергетика (производство биодизеля), сельское хозяйство, фармацевтика, производство пищевых продуктов и др. [1–3].

Список литературы

1. A multidisciplinary review of Tetradesmus obliquus: a microalgae suitable for large-scale biomass production and emerging environmental applications / C. Y. B. Oliveira, C. D. L. Oliveira, R. Prasad [et al.] // Reviews in Aquaculture. - 2021. - Vol. 13. - P. 1594-1618. -. DOI: 10.1111/raq.12536 EDN: CIKSTS

2. Ahmad, F. The potential of Chlorella vulgaris for wastewater treatment and biodiesel production / F. Ahmad, A. U. Khan, A. Yaşar // Pakistan Journal of Botany. - 2013. - Vol. 45. - P. 461-465.

3. Бажукова, Н. В. Использование микроводорослей Eustigmatos magnus, Dictyococcus varians и Pseudococcomyxa simplex как объектов перспективных для биотехнологии / Н. В. Бажукова, И. В. Новаковская, Н. В. Матистов // Биотехнология. Взгляд в будущее: тезисы II-й Международной виртуальной интернет-конференции: Казань. - 2013. - С. 11-13. -http://www.paxgrid.ru/conference/index.php?c=biotech2013&lang=rus. EDN: WQIQKR

4. Reuse of effluent water from municipal wastewater treatment plant in microalgae cultivation for biofuel production / S. Cho, T. T. Luong, D. Lee [et al.] // Bioresource Technology. - 2011. - Vol. 102. - P. 8639-8645. -. DOI: 10.1016/j.biortech.2011.03.037

5. Choi, H.-J. Parametric study of brewery wastewater effluent treatment using Chlorella vulgaris microalgae / H.-J. Choi // Environmental Engineering Research. - 2016. - Vol. 21, is. 4. - P. 401-408. -. DOI: 10.4491/eer.2016.024

6. Щемелинина, Т. Н. Комплексная биотехнология очистки нефтезагрязнённой почвы / Т. Н. Щемелинина, Е. М. Анчугова // Поволжский экологический журнал. - 2023. - № 2. - С. 246-256. -. DOI: 10.35885/1684-7318-2023-2-246-256 EDN: KMQJXI

7. Орлова, Т. Н. Химия природных и промышленных вод: учебное пособие / Т. Н. Орлова, Д. А. Базлов, В. Ю. Орлов. - Ярославль: ЯрГУ, 2013. - 120 с. EDN: SAQDXJ

8. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания: постановление от 28 января 2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21. - 2021. - 636 с.

9. Гогонин, А. В. Консорциум микроводорослей для очистки сточных вод лесопромышленного комплекса: автореф.... канд. биол. наук / А. В. Гогонин. - Оболенск, 2023. - 24 с. EDN: VINWIK

10. Гогонин, А. В. Оценка использования сточной воды в качестве питательной среды для накопления биомассы микроводорослей / А. В. Гогонин, Т. Н. Щемелинина, Е. М. Анчугова // Теоретическая и прикладная экология. - 2022. - № 2. - С. 68-74. -. DOI: 10.25750/1995-4301-2022-2-109-115 EDN: XGPMPH

11. Rai, V. K. Role of amino acids in plant responses to stresses / V. K. Rai // Biologia Plantarum. - 2002. - Vol. 45, iss. 4. - P. 481-487. - :1022308229759. DOI: 10.1023/A EDN: LZOWDJ

12. Composting parameters and compost quality: a literature review / K. Azim, B. Soudi, S. Boukhari [et al.] // Organic Agriculture. - 2018. - Vol. 8. - P. 141-158. -. DOI: 10.1007/s13165-017-0180-z EDN: WGDQGH

13. Давыдов, Д. А. Водоросли и цианопрокариоты на участках самозарастания золошлакоотвалов ТЭЦ города Апатиты (Мурманская область) / Д. А. Давыдов, В. В. Редькина // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. - 2021. - С. 51-68. -. DOI: 10.17076/bg1270 EDN: ZDMTEW

14. Сафиуллина, Л. М. Толерантность почвенных водорослей Eustigmatos magnus (B.Petersen) Hibberd (Eustigmatophyta) и Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow in Cleve et Grunow (Bacillariophyta) к воздействию тяжелых металлов / Л. М. Сафиуллина, А. И. Фазлутдинова, Г. Р. Бакиева // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2009. - С. 42-44.

15. Царенко, П. М. Краткий определитель хлорококковых водорослей Украинской ССР: учебное пособие / П. М. Царенко. - Киев: Изд-во “Наукова Думка”, 1990. - 208 с.

16. Топачевский, А. В. Пресноводные водоросли Украинской ССР: учебное пособие / А. В. Топачевский, Н. П. Масюк. - Киев: Вища школа, 1984. - 336 с.

17. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом. ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (ФР.1.31.2007.03794). - Сыктывкар: ИБ Коми НЦ УрО РАН, 2004.

18. Методика измерений массовой концентрации аммиака и аммоний-ионов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера. ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013, (ФР.1.31.2013.16660). - Сыктывкар: ИБ Коми НЦ УрО РАН, 2013.

19. Методика выполнения измерений массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. ПНД Ф 14.1:2:4.135-98. - Сыктывкар: ИБ Коми НЦ УрО РАН, 2008.

20. Методика выполнения измерений содержания аминокислот, входящих в состав белков растений, методом жидкостной хроматографии на ионообменных смолах, Методика измерений № 88-17641-97-2010 (AH/1/31/2014/17660). - Сыктывкар: ИБ Коми НЦ УрО РАН, 2010.

21. Гогонин, А. В. Создание консорциума микроводорослей с оптимальным составом и титром клеток / А. В. Гогонин, И. В. Новаковская // Материалы докладов III Всероссийской (XVIII) молодежной научной конференции “Молодежь и наука на Севере” (с элементами научной школы). - Сыктывкар, 2018. - С. 80-81. EDN: VUJYXC

22. Markou, G. Microalgal and cyanobacterial cultivation: the supply of nutrients / G. Markou, D. Vandamme, K. Muylaert // Water Research. - 2014. - Vol. 65. - P. 186-202. -. DOI: 10.1016/j.watres.2014.07.025 EDN: UTTPAL

23. Andersen, R. A. The microalgal cell. In A. Richmond & Q. Hu (Eds.) / R. A. Andersen // Handbook of Microalgal Culture: Applied Phycology and Biotechnology. - 2013. - P. 3-20.

24. Barsanti, L. Algae: anatomy, biochemistry, and biotechnology / L. Barsanti, P. Gualtieri // Boca Raton: CRC Press, 2006. - 301 p. -. DOI: 10.1002/9781118567166.ch1

25. Priyadarshini, E. Heavy metal resistance in algae and its application for metal nanoparticle synthesis / E. Priyadarshini, S. S. Priyadarshini, N. Pradhan // Applied Microbiology and Biotechnology. - 2019. - Vol. 103. - P. 3297-3316. -. DOI: 10.1007/s00253-019-09685-3 EDN: YZAWAD

26. Microalgae: a potential alternative to health supplementation for humans / A. K. Koyande, K. W. Chew, K. Rambabu [et al.] // Food Science and Human Wellness. - 2019. - Vol. 8. - P. 16-24. -. DOI: 10.1016/j.fshw.2019.03.001

27. FAO/WHO. Report of a Joint FAO/WHO Expert Committee. In: Food and Agriculture Organization (ed) Energy and Protein Requirements. 1973.

28. Amino acids, fatty acids, and peptides in microalgae biomass harvested from phycoremediation of swine wastewaters / W. Michelon, M. L. B. da Silva, A. Matthiensen [et al.] // Biomass Conversion and Biorefinery. - 2022. - Vol. 12. - P. 869-880. -. DOI: 10.1007/s13399-020-01263-2 EDN: HOGNZD

29. Chemical composition of cyanobacteria grown in diluted, aerated swine wastewater / R. O. Canizares-Villanueva, A. R. Dominguez, M. S. Cruz, E. Rios-Leal // Bioresource Technology. - 1995. - Vol. 51. - P. 111-116.

30. Microalgae, soil and plants: A critical review of microalgae as renewable resources for agriculture / A. L. Alvarez, S. L. Weyers, H. M. Goemann [et al.] // Algal Research. - 2021. - Vol. 54. - 102200. -. DOI: 10.1016/j.algal.2021.102200 EDN: IQAIOF

31. Effect of elements availability on the decomposition and utilization of S-containing amino acids by microorganisms in soil and soil solutions / Q. Ma, R. Yao, X. Liu [et al.] // Plant and Soil. - 2024. -. DOI: 10.1007/s11104-024-06864-8 EDN: MUATIH

32. Competition for two sulphur containing amino acids (cysteine and methionine) by soil microbes and maize roots in the rhizosphere / D. Wang, J. Wang, D. R. T. Ge Chadwick, D. L. Jones // Biology and Fertility of Soils. - 2023. - Vol. 59. - P. 697-704. -. DOI: 10.1007/s00374-023-01724-6 EDN: TUMKEB

33. Amino acids in the root exudates of Agave lechuguil-la Torr. Favor the recruitment and enzymatic activity of nutrient-improvement Rhizobacteria / G. M. la Rosa, F. García-Oliva, C. Ovando-Vázquez [et al.] // Microbial Ecology. - 2023. - Vol. 86. - P. 1176-1188. -. DOI: 10.1007/s00248-022-02162-x EDN: RMHSRQ

34. Protein-restricted diet balanced for lysine, methionine, threonine, and tryptophan for nursery pigs elicits subsequent compensatory growth and has long term effects on protein metabolism and organ development / Y. Sun, T. Teng, G. Bai, [et al.] // Animal Feed Science and Technology. - 2020. - Vol. 270. - 114712. -. DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2020.114712 EDN: ZDSAMN

35. Siegert, W. The relevance of glycine and serine in poultry nutrition: a review / W. Siegert, M. Rodehutscord // British Poultry Science. - 2019. - Vol. 60, N 5. - P. 579-588. -. DOI: 10.1080/00071668.2019.1622081

36. He, W. Amino acid nutrition and metabolism in chickens / W. He, P. Li, G. Wu // Advances in Experimental Medicine and Biology. - 2021. - Vol. 1285. - P. 109-131. -. DOI: 10.1007/978-3-030-54462-1_7 EDN: EIOPAD

37. Yang, Z. Physiological effects of dietary amino acids on gut health and functions of swine / Z. Yang, S. F. Liao // Frontiers in Veterinary Science. - 2019. - Vol. 6. - P. 1-13. -. DOI: 10.3389/fvets.2019.00169

38. - Vol. 13. - P. 1594-1618. -. DOI: 10.1111/raq.12536

Выпуск

Другие статьи выпуска

Международная научная конференция «Лишайники: от молекул до экосистем» состоялась в г. Сыктывкаре (Республика Коми) 1–5 июля 2024 г. Инициатором ее проведения выступил Институт биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, организаторами конференции – лаборатория экологической физиологии растений и отдел флоры и растительности Севера этого же института. Соучредителями стали Коми отделение Русского ботанического общества и Коми отделение Общества физиологов растений России. Финансовую и организационную поддержку оказали ООО «Биолабмикс» (г. Новосибирск), ООО «Газпром трансгаз Ухта» (г. Ухта), Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования (г. Сыктывкар).

В статье приведены результаты многолетних исследований по влиянию минеральных и органических удобрений на снижение токсичности солей и урожайности хлопчатника на вторично засоленных почвах в условиях Хатлонской области Таджикистана. Установлено, что совместное внесение минеральных и органических удобрений на засолённых землях улучшает питательный режим, снижает концентрации токсичности солей, позволяет получать качественный и высокий урожай хлопчатника.

В Российской Арктике обитает более 90 % популяции морянки Clangula hyemalis, гнездящейся в Западной Сибири/Северной Европе. Главные места зимовки морянок находятся на Балтийском море. Их основные миграционные пути между местами гнездования и зимовки изучены относительно хорошо и проходят по так называемому «норвежскому миграционному маршруту» вдоль побережья Баренцева моря через Поморский пролив, остров Колгуев, Канинский полуостров и Белое море. Второстепенные пути миграции изучены недостаточно полно. Установлено, что часть популяции регулярно мигрирует через восточную часть Украины и Европейской России, включая Республику Коми, Кировскую область, Нижегородскую и Пермскую области, а также Республики Удмуртия, Марий Эл и Башкортостан. Таким образом, часть популяции использует «Волго-Каспийский» миграционный путь. Этот миграционный путь не столь массовый и охватывает обширную территорию. Морянки мигрируют стаями от 4 до 56 особей. Иногда может наблюдаться более высокая интенсивность миграции. Весьма вероятно, что места зимовки этих птиц находятся в Каспийском и Черном морях, где на сравнительно небольшой территории было учтено 4-5 тыс. морянок. Детальное изучение всех соответствующих аспектов экологии морянки необходимо для сохранения этого вида.

Антоцианы - это ярко окрашенные в розовый, красный, синий или фиолетовый цвет пигменты, растворенные в вакуолярном соке эпидермальных тканей цветов, плодов, листьев и стеблей. Дельфинидин - один из наиболее распространенных антоцианов, обладающий геропротекторным потенциалом. В данной работе мы изучили влияние дельфинидина на продолжительность жизни особей обоих полов Drosophila melanogaster. Наши результаты показали, что концентрация дельфинидина в 10 мкМ приводит к статистически значимому снижению медианной продолжительности жизни самцов Drosophila melanogaster на 5 %, в то время как у самок наблюдается увеличение медианной продолжительности жизни на 4 %. Однако механизм воздействия дельфинидина на организм еще недостаточно изучен, что ограничивает наше понимание его геропротекторных свойств. В этом контексте изучение эффектов дельфинидина на стрессоустойчивость, показатели жизнеспособности и уровень экспрессии, связанных со старением генов у Drosophila melanogaster, представляется перспективным направлением для дальнейшего изучения. Такие исследования способны пролить свет на механизмы геропротекции и старения, а также на то, как природные антоцианы, такие как дельфинидин, могут быть использованы для улучшения здоровья и продолжительности жизни человека.

Боковой амиотрофический склероз - нейродегенеративное заболевание, проявляющееся во взрослом возрасте, характеризуется потерей двигательной активности, дегенерацией двигательных нейронов в головном, спинном мозге и, в конечном счете, остановкой дыхания. В настоящее время заболевание является неизлечимым, и механизмы его воздействия мало изучены, но активно ведутся исследования терапевтических препаратов для дальнейшего снижения осложнений и отсрочивания негативных последствий болезни. Ранее нами был показан геропротекторный потенциал экстракта плодов черноплодной рябины (×Sorbaronia mitschurinii) на D. melanogaster при кратковременном применении, а также наблюдали увеличение медианной продолжительности жизни особей линии elav[c155]-Gal4>UAS-Aβ42 (модель болезни Альцгеймера у дрозофилы). Нами выдвинута гипотеза о возможном положительном эффекте экстракта черноплодной рябины в концентрациях 0.1, 1, 5 и 10 мг/мл на выживаемость линии Drosophila с моделью бокового амиотрофического склероза (с мутацией в гене Sod1n1). Установили, что этанольный экстракт ягод в концентрации 0.1 мг/мл увеличивал медианную продолжительность жизни самцов на 22 %. При добавлении экстракта в концентрациях 1 и 5 мг/мл наблюдали снижение медианной и максимальной продолжительности жизни самцов на 14 % и 33 % соответственно. При этом экстракт черноплодной рябины не оказывал статистически значимого воздействия на продолжительность жизни самок. Данные результаты свидетельствуют о потенциальном нейропротекторном эффекте экстракта плодов черноплодной рябины.

Проведена оценка эффективности переработки бумажного слоя упаковочных материалов с помощью гидролаз для получения восстанавливающих сахаров. Максимальный выход сахаров достигал 30 % от изначальной массы, в зависимости от типа упаковки и режима переработки. Алюминий и полиэтилен снижали эффективность ферментативного гидролиза. Предложены варианты дальнейшей переработки компонентов упаковок в продукты с высокой добавленной стоимостью.

Лигноцеллюлозные отходы являются наиболее доступным возобновляемым сырьем в мире. Внедрение принципов экономики замкнутого цикла предполагает максимальное извлечение ценных свойств из вторичных ресурсов. Данное исследование ставит своей целью возможность использования кофейной шелухи, единственного отхода жарки кофе, для глубинного культивирования ксилотрофных базидиомицетов с последующим получением ферментов. При глубинном культивировании на кофейной шелухе выявлены интенсификация ростовых процессов и повышенный биосинтез ферментов у мицелия Fomitopsis pinicola и Rhodofomes roseus в сравнение с твердофазным культивированием. Штамм Fomitopsis pinicola преимущественно накапливает целлобиазы (1800 ед/г) и β-глюканазы (1170 ед/г), тогда как штамм Rhodofomes roseus - ксиланазы (более 5000 ед/г). Таким образом, кофейная шелуха рекомендуется в качестве перспективного субстрата для культивирования ксилотрофных базидиомицетов с целью получения ферментных препаратов.

Низинные болота Российской Федерации в основном размещены на территории земель Государственного лесного фонда. По окончании фрезерной уборки торфа вполне логичным направлением использования этих площадей является организация на них искусственных хвойных древостоев, в частности, сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). Установлено, что наиболее благоприятной средой для этой культуры являются мелкозалежные с высокозольными остаточными древесно-травянистыми торфами хорошо осушенные участки, подстилаемые легкими породами. Запас товарной древесины здесь в 40-50-летнем возрасте достигает 360-415 м3/га. На хорошо оторфованных участках с низкозольными травянисто-моховыми видами остаточного торфа в условиях застойного водного режима формируется изреженный, низкорослый, крайне угнетенный древостой. В аналогичном возрасте запас древесной массы не превышает 0,1-0,2 м3/га. Все это необходимо учитывать при проведении массовых лесопосадочных работ на выработках.

В работе представлены первые данные о разнообразии лишайников природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры», на территории которого были обследованы сосновые и березово-сосновые леса, испытывающие разную степень антропогенной нагрузки. Список включает 129 видов и внутривидовых таксонов лишайников и таксономически близких к ним грибов. Установлено, что наиболее посещаемые участки леса испытывают значительный антропогенный пресс, что выражается в смене видового состава лишайников, различных морфологических повреждениях их талломов, поражении лихенофильными грибами. На удаленных от рекреационных объектов участках выявлены виды, характерные для старовозрастных малонарушенных лесов. Впервые для Архангельской области приводятся Naevia punctiformis и Scoliciosporum sarothamni. Для Bacidina assulata это вторая находка в Архангельской области.

В работе представлены первые данные о разнообразии лишайников карьеров по добыче строительных материалов окрестностей г. Воркуты (подзона южной кустарниковой тундры). Длительность самовосстановительной сукцессии на карьерах составляет около 40-50 лет. Почвообразующие породы карьеров практически не отличаются от почвообразующих пород фоновых территорий по гранулометрическому составу, но характеризуются повышенной карбонатностью за счет содержания кальцита. На суглинистых, гравийно-песчаных и песчаных отложениях карьеров выявлено 69 таксонов лишайников, из них 66 вида и три подвида. Видовая насыщенность лишайниками производных сообществ на территории карьеров достигает 33 видов на 100 м2, что выше максимального показателя фоновых сообществ (26 видов на 100 м2). Последнее связано со специ- фикой субстратных условий (наличие карбонатов, гравия), менее плотной упаковкой экологических ниш, отсутствием/низким обилием эдификаторных видов, присутствием видов разных сукцессионных стадий. В производных сообществах карьеров, в отличие от фоновых участков, среди эколого-субстратных групп увеличивается доля эпибриофитов, среди жизненных форм - накипных лишайников. Лихенофлора карьеров характеризуется значительным количеством кальцефильных видов, что придает ей своеобразие по сравнению с фоновыми территориями. На карьерах отмечено шесть видов лишайников, включенных в Красную книгу Республики Коми и Приложение 1 к ней.

Разработаны основы созологического анализа лишайников для формирования списков нуждающихся в охране видов, определения их природоохранного статуса и последующего ведения региональных Красных книг. Анализ полезен в случаях недостатка сведений по распространению, количественных показателей и структуре популяций предлагаемых к охране видов. Адаптированная для лишайников созологическая матрица включает биологические, экологические, биогеографические, созологические и экономические (хозяйственные) признаки. В качестве апробации метода произведен расчет созологического индекса для четырех видов лишайников, включенных в новый список охраняемых видов России, и двух обычных, широко распространенных видов. Представлено примерное соотношение показателей комплексной созологической оценки и категорий, принятых в Международной и национальной Красных книгах.

Лишайники - древнейшие экстремофильные организмы, представляют собой ассоциации между грибом (микобионт) и водорослями и/или цианобактериями (фотобионты). Фотобионтный состав лишайника может определять специфичность стрессового ответа на действие абиотических факторов, в том числе на действие неблагоприятных температур. В настоящей работе были изучены стресс-индуцированные изменения фотосинтетической активности и содержания хлорофиллов и каротиноидов в близкородственных лишайниках Peltigera canina и Peltigera aphthosa, различающихся фотобионтным составом, при действии повышенной температуры. Стрессовая обработка приводила к снижению фотохимической активности ФСII обоих лишайников. Анализ стресс-индуцированных изменений в содержании фотосинтетических пигментов в лишайниках показал, что воздействие повышенной температурой на лишайник P. canina индуцировало накопление астаксантина, тогда как в лишайнике P. aphthosa наблюдалось снижение содержания хлорофилла а и ксантофиллов. Выявленные значительные отличия в составе хлорофиллов и каротиноидов у исследуемых лишайников могут свидетельствовать о различных механизмах стрессового ответа на действие повышенной температуры, обусловленных особенностями их фотобионтного состава.

Лишайники синтезируют большое количество вторичных метаболитов, в том числе «лишайниковых веществ». Наличие лишайниковых веществ позволяет лишайникам произрастать в разнообразных, зачастую стрессовых, экологических нишах. Среди вторичных метаболитов лишайников особый интерес вызывают светозащитные пигменты. Темно-коричневый пигмент меланин играет значительную роль в защите лишайников от УФ-Б стресса, однако ключевые драйверы меланизации остаются неизученными. Меланины - гидрофобные гетерогенные полимеры, образованные последовательными реакциями окисления фенольных/индольных предшественников и по- следующей полимеризации промежуточных фенолов и хи- нонов. Формирование меланинового слоя на поверхности таллома в ответ на УФ воздействие является одним из ключевых механизмов высокой устойчивости лишайников не только к световому стрессу, но и обезвоживанию. Нами показано, что связывание молекул воды с меланином зависит от активности специфических функциональных групп в структуре этого полимера, элементного состава, присутствия ассоциированных соединений, в том числе полисахаридов, и ультраструктуры меланиновых частиц. Антрахинон париетин является доминирующим кортикальным пигментом лишайников Caloplaca и Xanthoria из семейства Teloschistaceae. Наряду с обеспечением защиты таллома от высокой фотосинтетически активной радиации и УФ излучения, париетин обладает антиоксидантными свойствами, способствует защите лишайников от кадмиевой токсичности, обезвоживания. Париетин обеспечивает защиту талломов лишайников от абиотических стрессов благодаря поддержанию стабильности мембран, антиоксидантной защите, формированию структурного барьера и сохранению воды в кортексе талломов лишайника. Уникальные свойства пигментов лишайников делают эти естественные полимеры перспективными объектами для фундаментальных и прикладных исследований, в частности, в медицине, биотехнологии и «зеленой электронике».

Лишайники - древнейшие симбиотические организмы. Их талломы представляют собой структуру, созданную микобионтом для популяции клеток фотобионта, присутствие которой превращает грибной гетеротрофный организм в автотрофную ассоциацию. В статье обобщены результаты эколого-физиологических исследований лишайников таежной зоны европейского Северо-Востока России. Представлены и проанализированы данные о фотосинтетической активности, влиянии факторов внешней среды на поглощение СО2 и реакциях, направленных на тонкую настройку функциональной структуры и метаболизма лишайников к условиям обитания. Продемонстрирована значимость типа фотобионта для функционирования всей ассоциации. Показано, что цианобионтные лишайники отличались более высоким содержанием азота и интенсивным метаболизмом по сравнению с хлоролишайниками. У большинства исследованных видов лишайников содержание хлорофилла а варьировало в пределах 0,4-0,8 мг/г сухой массы таллома, концентрация каротиноидов была в 2,5-3 раза меньше. Максимум нетто-поглощения СО2 наблюдался при температуре +15…+20 оС и относительном содержании воды в талломах около 60 %. Насыщение фотосинтеза светом отмечали при плотности потока ФАР в четыре-пять раз меньше полной солнечной. Выявлены эффекты воздействия на талломы УФ-радиации и загрязнения среды бокситовой пылью. Намечены перспективные направления дальнейших исследований лихенобиоты.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ФИЦ КОМИ НЦ УРО РАН

- Регион

- Россия, Сыктывкар

- Почтовый адрес

- Коммунистическая ул., 24

- Юр. адрес

- 167000, Респ Коми, г Сыктывкар, ул Коммунистическая, д 24

- ФИО

- Дёгтева Светлана Владимировна (ДИРЕКТОР)

- E-mail адрес

- bergman@frc.komisc.ru

- Контактный телефон

- +7 (821) 2245398

- Сайт

- http:/nb.komisc.ru