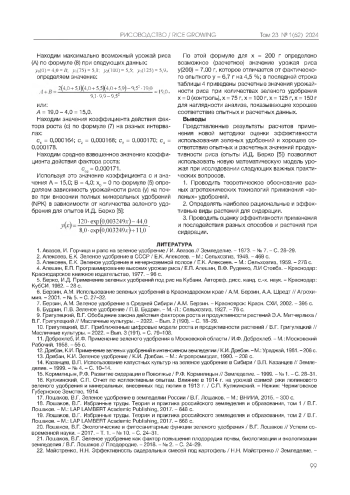

Впервые предложена новая методика оценки эффективности применения органических удобрений на основе полевых результатов применения зеленой массы гороха при выращивании риса на Кубани. В основе методики лежит утверждение: урожай и прирост урожая повышается с введением увеличивающихся количеств какого-либо фактора роста пропорционально урожаю, не достигающего до максимального (предельного) значения урожая и возможному количеству урожая, выше некоторого начального (минимального) значения урожая. В статье установлены аналитические зависимости для определения максимального возможного урожая при использовании «зеленых» удобрений, а также «коэффициента действия» зеленых удобрений. Показано применение новой методики оценки эффективности при использовании органических удобрений при выращивании разных сортов риса в вегетационных опытах на Кубани (опыты И. Д. Берко); установлено хорошее соответствие опытных и расчетных данных (отличие составляет 3,1 %, 7,6 %, 4,5 % для разных условий). Новая математическая модель позволяет проводить теоретическое обоснование разных агротехнических технологий применения органических удобрений, определять наиболее рациональные и эффективные виды растений для сидерации почвы, проводить оценку эффективности применения и последствия разных способов, технологий и растений при сидерации и т. д.

Идентификаторы и классификаторы

- Префикс DOI

- 10.33775/1684-2464-2024-62-1-94-100

- eLIBRARY ID

- 65309759

Актуальность проблемы разработки научно-обоснованных агротехнологий и рекомендаций применения органических удобрений в Российской Федерации в последние годы отмечалась в фундаментальных работах проф. В. Г. Лошакова [17-21]: «В «век техники и химии» сидерация позволяет успешно сочетать биологические, физиологические и химические принципы воспроизводства плодородия почвы с принципами адаптивности и экологичности современного земледелия; она является важным фактором биологизации земледелия, постоянно возобновляемым источником обеспечения пахотных земель экологически чистым органическим веществом; она становится важным элементом плодосмены в современных севооборотах и приобретает большое значение в системе почвозащитных и природоохранных мероприятий» ([17], стр. 12).

Список литературы

1. Авазов, И. Горчица и рапс на зеленое удобрение / И. Авазов // Земледелие. - 1973. - № 7. - С. 28-29.

2. Алексеев, Е.К. Зеленое удобрение в СССР / Е.К. Алексеев. - М.: Сельхозгиз, 1948. - 469 с.

3. Алексеев, Е.К. Зеленое удобрение в нечерноземной полосе / Е.К. Алексеев. - М.: Сельхозгиз, 1959. - 278 с.

4. Алешин, Е.П. Программирование высоких урожае риса/ Е.П. Алешин, В.Ф. Руденко, Л.И Стовба. - Краснодар: Краснодарское книжное издательство, 1977. - 96 с.

5. Берко, И.Д. Применение зеленых удобрений под рис на Кубани. Автореф. дисс. канд. с.-х. наук. - Краснодар: КубСИ, 1962.-28 с. EDN: ZMCGQN

6. Берзин, А.М. Использование зеленых удобрений в Краснодарском крае/А.М. Берзин, A.A. Шредт//Агрохимия. - 2001. - № 5. - С. 27-32. EDN: UXUEJX

7. Берзин, А.М. Зеленое удобрение в Средней Сибири / А.М. Берзин. - Красноярск: Красн. СХИ, 2002. - 395 с.

8. Будрин, П.В. Зеленое удобрение / П.В. Будрин. - М.-Л.: Сельхозгиз, 1927. - 76 с.

9. Григулецкий В.Г. Обобщение закона действия факторов роста и продуктивности растений Э.А. Митчерлиха // Масличные культуры. - 2022. - Вып. 2 (190). - С. 18-29. EDN: TFLZPP

10. Григулецкий В.Г. Приближенные цифровые модели роста и продуктивности растений // Масличные культуры. - 2022. - Вып. 3 (191). - С. 79-108. EDN: EXAVMK

11. Доброхлеб, И.Ф. Применение зеленого удобрения в Московской области / И.Ф. Доброхлеб. - М.: Московский Рабочий, 1958. - 55 с.

12. Довбан, К.И. Применение зеленых удобрений в интенсивном земледелии / К.И. Довбан. - М.: Ураджай, 1981. - 206 с.

13. Довбан, К.И. Зеленое удобрение / К.И. Довбан. - М.: Агропромиздат, 1990. -208 с.

14. Казанцев, В.П. Использование капустных культур на зеленое удобрение в Сибири / В.П. Казанцев // Земледелие. - 1999. - № 4. - С. 10-14.

15. Кормилицын, Р.Ф. Развитие сидерации в Поволжье / Р.Ф. Кормилицын//Земледелие. -1999. - № 1. - С. 28-31.

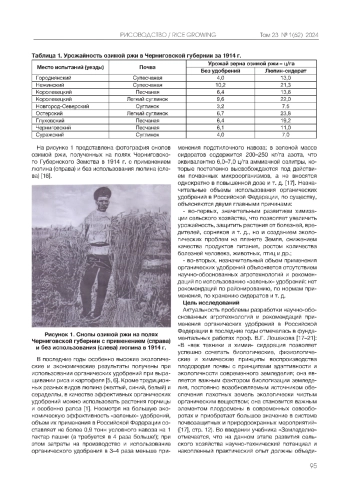

16. Кулжинский, С.П. Отчет по коллективным опытам. Влияние в 1914 г. на урожай озимой ржи люпинового зеленого удобрения и минеральных, внесенных под люпин в 1913 г. / С.П. Кулжинский. - Нежин: Черниговское Губернское Земство, 1914.

17. Лошаков, В.Г. Зеленое удобрение в земледелии России / В.Г. Лошаков. - М.: ВНИИА, 2015. - 300 с. EDN: VVUUYD

18. Лошаков, В.Г. Избранные труды. Теория и практика российского земледелия и образования, том 1 / В.Г. Лошаков. - М.: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. - 648 с.

19. Лошаков, В.Г. Избранные труды. Теория и практика российского земледелия и образования, том 2 / В.Г. Лошаков. - М.: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. - 668 с.

20. Лошаков, В.Г. Экологические и фитосанитарные функции зеленого удобрения / В.Г. Лошаков // Успехи современной науки. - 2017. - Т. 1. - № 10. - С. 24-31. EDN: ZELAEF

21. Лошаков, В.Г. Зеленое удобрение как фактор повышения плодородия почвы, биологизации и экологизации земледелия / В.Г. Лошаков // Плодородие. - 2018. - № 2. - С. 24-29. EDN: XRVFYL

22. Майстренко, H.H. Эффективность сидеральных смесей под картофель / H.H. Майстренко // Земледелие. - 2010. -№ 5.-С. 35-36. EDN: MUHACN

23. Митчерлих, Э.А. Почвоведение / Э.А. Митчерлих. - М.: ИЛ, 1957.-416 с.

24. Молдау, X. Оптимальное распределение ассимилянтов при дефиците воды (математическая модель) / X. Молдау// Известия АН Эстонской ССР. - 1975. - Т. 24. - № 1.

25. Прянишников, Д.Н. Люпин - на службу социалистическому земледелию / Д.Н. Прянишников // Избранные сочинения. - М.: АН СССР, 1953. - Т. 2. - С. 7-19.

26. Росс, Ю.К. Система уравнений для описания количественного роста растений / Ю.К. Росс // Сборник “Фитоактинометрические исследования растительного покрова”. - Таллин: Валгус, 1967.

27. Такунов, И.П. Люпин в земледелии России / И.П. Такунов. - Брянск: Придесенье, 1996. - 372 с. EDN: YXDJVY

28. Юхимчук, Ф.Ф. Люпин в земледелии / Ф.Ф. Юхимчук. - Киев: Наукова Думка, 1963. - 359 с.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Возбудитель бурой бактериальной гнили влагалища листа злаковых культур Pseudomonas fuscovaginae представляет угрозу производству риса, пшеницы, кукурузы, сорго и других злаковых культур. В целях предотвращения распространения опасной бактерии с семенным материалом и своевременного обнаружения и идентификации возбудителя в посевах ценных сельскохозяйственных злаковых культур, необходимо применение современных методов диагностики. Одним из таких методов является полимеразная цепная реакция (ПЦР) уникальных для фитопатогена участков генома с последующей детекцией продуктов этой реакции. Нами проведена апробация описанных в литературе для идентификации P. fuscovaginae тестов ПЦР Pfs207-F/Pfs207-R, PfF3/PfR3 и F3/B3 с последующей детекцией продуктов путем гель-электрофореза. Тест F3/B3 проведен также в режиме «реального времени» с интеркалирующим красителем SYBR Green I. Указанные тесты позволяют обнаруживать ДНК P. fuscovaginae с аналитической чувствительностью 105 КОЕ/мл, 102 КОЕ/мл и 103 КОЕ/мл соответственно. На основе тестов Pfs207-F/Pfs207-R и PfF3/PfR3 проведена разработка новых тестов ПЦР-РВ: Pfs207-Fnew2/Pfs207-R/ Pfs207-P3 и PfF3NEW/PfR3/PfP3, аналитическая чувствительность которых составила 102 КОЕ/мл и 104 КОЕ/мл соответственно. Для всех тестов, исследованных в работе, отсутствовали положительные реакции с ДНК некоторых штаммов бактерий рода Pseudomonas, не принадлежащих виду P. fuscovaginae. Тесты Pfs207-F/Pfs207-R, PfF3/PfR3, F3/B3 (в том числе с использованием SYBR Green I) и новый тест ПЦР-РВ PfF3NEW/PfR3/PfP3 могут быть использованы для идентификации P. fuscovaginae. Разработанный в исследовании тест ПЦР-РВ Pfs207-Fnew2/Pfs207-R/Pfs207-P3 может быть использован для идентификации P. fuscovaginae в растительных образцах. В результате исследования, собрана информация о существующих тестах ПЦР для идентификации P. fuscovaginae и их применении с использованием реактивов российского производства, а также разработаны новые тесты ПЦР-РВ. Предпосевное ПЦР-тестирование семян и ранняя диагностика бактериоза в посевах злаковых культур позволит своевременно принять меры по ограничению распространения P. fuscovaginae.

Важным условием повышения урожайности и качества зерна, а также выхода продукции считается применение для посева качественных семян сортов риса, допущенных к использованию. В настоящее время созданы и внедрены в производство сорта, формирующие 10,0-11,0 т/га зерна, что соответствует накоплению более 75 кг сухого вещества за один день вегетации с гектара. Для реализации потенциала урожайности новых сортов необходимо интенсифицировать технологии, что требует дополнительных затрат. В работе представлены предварительные результаты морфофизиологических признаков, урожайности и показателей продуктивности сортов риса по разным предшественникам в условиях элитного семеноводства. Установлено, что сорта с разной архитектоникой проявляют специфическую реакцию на предшествующую культуру. Так, по многолетним травам большинство изучаемых сортов формируют высокие показатели площади листовой поверхности к фазе цветения - 189,2-231,1 см2/раст. и соответственно высокое содержание сухого вещества в фазе полной спелости - 57,07-68,26 %, что обеспечивает урожайность в пределах - 8,02-9,05 т/га. Однако, установлено, что, несмотря на высокую физиологическую активность и величину ассимилирующей поверхности, а также интенсивность накопления сухого вещества, урожайность зерна зависит от других факторов. В ходе наблюдений выявлена специфичная реакция разнотипных сортов на предшествующую культуру. Так, по предшественнику «рапс» установлено сокращение вегетационного периода на 3-5 дней и высокая физиологическая активность растений риса. Снижение урожайности крупнозерного сорта Фаворит по предшественнику «рис» при оптимальной площади листьев - 204,3 см2/раст., повышенном накоплении сухого вещества - 58,70 % и наименьшей урожайности -6,81 т/га обусловлено высокой изменчивостью отдельных элементов структуры урожая. Это свидетельствует о необходимости детального изучения формирования урожая риса.

Представлены результаты четырехлетнего исследования (2019-2023 гг.) влияния на качество и урожайность салатной зелени рукколы (396 образцов) различной степени увлажненности почвы при выращивании на темно-каштановых суглинках. Участвующий в исследованиях сорт рукколы «Пасьянс» оценивался по весу (отдельно салатная зелень и непродуктивная биомасса: стебель/ветки/корень), размеру (фиксировался размер стебля и корня), а так же, изучался химический состав листьев и стеблей рукколы и почвы на наличие и вынос химических элементов, таких как калий, фосфор, азот магний, бор, молибден и пр. Использование капельного орошения при выращивании рукколы на темных почвах в Саратовском Заволжье позволяет получать до 140 центнеров зелени с одного гектара. Чтобы обеспечить нужную влажность почвы перед поливом (70 %, 80 % или 90 %), нужно определить количество воды и длительность полива. В среднем, чтобы держать влажность на уровне 70 %, нужно провести от 13 до 21 поливов за вегетационный период. Для уровня 80 % - от 22 до 35 поливов, а для уровня 90 % - от 51 до 77 поливов. Нормы орошения варьируют от 2938 до 5775 кубических метров воды на гектар совместно с удобрениями N140P60K75 и поддержанием заданных уровней водного режима почвы могут быть использованы в практике выращивания рукколы на темно-каштановых почвах Саратовского Заволжья для получения высоких урожаев. Оптимальное количество поливов для поддержания нужной влажности на уровне 70 %, 80 % или 90 % зависит от климатических условий и может варьироваться от 13 до 77 за вегетационный период. Средние биоклиматические коэффициенты водопотребления могут использоваться для прогнозирования суммарного водопотребления и оросительной нормы под планируемую урожайность. Получение 140 ц/га зелени рукколы на темно-каштановых почвах Саратовского Заволжья при капельном орошении обеспечивается на фоне водного режима почвы в слое 0,5 м не ниже 70 % НВ в сочетании с внесением N140P60K7S, а также при водном режиме с допустимым иссушением почвы до 80 % НВ в сочетании с N140P60K75 при поддержании предполивного порога влажности на уровне 90 % НВ в сочетании с дозой внесения удобрений N140P60K75.

Представлены основные результаты анализа деятельности Евразийского экономического союза в части реализации Стратегии 2020-2025 гг. в сфере таможенного регулирования, в том числе технического регулирования в 2022, 2023, начале 2024 гг., рассмотрены вопросы технического регулирования в области стандартизации объектов и методов оценки зерна в РФ и в ЕАЭС. Международное сотрудничество по стандартизации, актуализации и гармонизации межгосударственных и национальных стандартов лежит в основе работ по обеспечению конкурентоспособности товаров на внешних и внутренних рынках, свободе продвижения товаров и услуг. Система стандартизации является движущим элементом в рамках Технического регулирования, основная задача которого - переход к перспективным стандартам с учетом требований международных стандартов. В 2019 г. была принята Стратегия регулирования действий в сфере таможенного регулирования на 2020-2025 гг., которая состоит из концептуальных положений, сформированных в 11 системных блоках, предусматривающих подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов, внесение изменений и дополнений в Договор о Союзе. Главным условием обеспечения качества продукции, в том числе пищевой, является разработка и актуализация всех нормативных документов, в их производстве. Разработка новых стандартов обусловлена необходимостью обеспечения выпуска новых современных продуктов и моральным старением действующих на протяжении десятилетий стандартов. В настоящее время завершены разработки, включенных в программы стандартизации к 45 ТР по 58 % тем, что считается недостаточным. Разработан «План мероприятий («дорожная карта») развития стандартизации в Российской Федерации на период до 2027 года». Совершенствование системы технического регулирования ЕАЭС создает эффективные условия для рынка продукции на пространстве СНГ.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр риса"

- Регион

- Россия, Краснодар

- Почтовый адрес

- 350921, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, поселок Белозерный, 3

- Юр. адрес

- 350921, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, поселок Белозерный, 3

- ФИО

- Гаркуша Сергей Валентинович (Директор)

- E-mail адрес

- arrri_kub@mail.ru

- Контактный телефон

- +7 (861) 2051555

- Сайт

- https://vniirice.ru