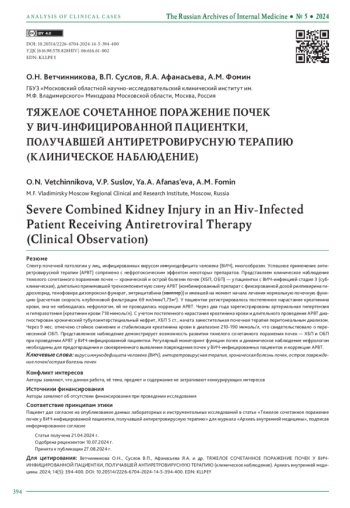

Спектр почечной патологии у лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), многообразен. Успешное применение антиретровирусной терапии (АРВТ) сопряжено с нефротоксическим эффектом некоторых препаратов. Представляем клиническое наблюдение тяжелого сочетанного поражения почек — хронической и острой болезни почек (ХБП, ОБП) — у пациентки с ВИЧ-инфекцией стадия 3 (субклиническая), длительно принимавшей трехкомпонентную схему АРВТ (комбинированный препарат с фиксированной дозой рилпивирина гидрохлорид, тенофовира дизопроксил фумарат, эмтрицитабина (эвиплер)) и имевшей на момент начала лечения нормальную почечную функцию (расчетная скорость клубочковой фильтрации 69 мл/мин/1,73м2). У пациентки регистрировалось постепенное нарастание креатинина крови, она не наблюдалась нефрологом, ей не проводилась коррекция АРВТ. Через два года зарегистрированы артериальная гипертензия и гиперазотемия (креатинин крови 718 мкмоль/л). С учетом постепенного нарастания креатинина крови и длительного проведения АРВТ диагностирован хронический тубулоинтерстициальный нефрит, ХБП 5 ст., начата заместительная почечная терапия перитонеальным диализом. Через 9 мес. отмечено стойкое снижение и стабилизация креатинина крови в диапазоне 210-190 мкмоль/л, что свидетельствовало о перенесенной ОБП. Представленное наблюдение демонстрирует возможность развития тяжелого сочетанного поражения почек — ХБП и ОБП при проведении АРВТ у ВИЧ-инфицированной пациентки. Регулярный мониторинг функции почек и динамическое наблюдение нефрологом необходимы для предотвращения и своевременного выявления повреждения почек у ВИЧ-инфицированных пациентов и коррекции АРВТ.

Идентификаторы и классификаторы

Распространенность поражений почек у лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в зависимости от географического региона варьирует в широком диапазоне, а спектр заболеваний почек — многообразен. Он включает гломерулярную патологию почек, среди которой реже встречается классическая ВИЧ-ассоциированная нефропатия, а чаще — иммунокомплексная патология почек, характеризующаяся полиморфизмом морфологических изменений почечной ткани, а также тубулоинтерстициальные и сосудистые поражения почек.

Список литературы

- Verma B., Singh A. Clinical spectrum of renal disease in hospitalized HIV/AIDS patients: A teaching hospital experience. J Family Med Prim Care. 2019; 8: 886-891. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_98_19.

- Diana N.E., Naicker S. The changing landscape of HIV-associated kidney disease. Nat Rev Nephrol. 2024 May; 20(5):330-346. doi: 10.1038/s41581-023-00801-1. Epub 2024 Jan 25.

- Gao H., Zhang J., Yang X. et al. The incidence and dynamic risk factors of chronic kidney disease among people with HIV. AIDS. 2023; 37(12): 1783-1790. doi: 10.1097/QAD.0000000000003662.

- Penner J., Ombajo L.A., Otieno D. et al. High rates of kidney impairment among older people (≥ 60 years) living with HIV on first-line antiretroviral therapy at screening for a clinical trial in Kenya. PLoS One. 2023; 18(6): e0285787. doi: 10.1371/journal.pone.0285787.

- McLaughlin M.M., Guerrero A.J., Merker A. Renal effects of non-tenofovir in patients living with HIV. Drugs Context. 2018; 7: 212519. doi: 10.7573/dic.212519.

- Zilwa N., Mpejane O., Mehboob G. et al. Fanconi syndrome, diabetes insipidus, and acute kidney injury due to tenofovir disoproxil fumarate: A case report. Antivir Ther. 2023; 28(3): 13596535231186727. doi: 10.1177/13596535231186727.

- Shi R., Chen X., Lin H. et al. Incidence of impaired kidney function among people with HIV: a systematic review and meta-analysis. BMC nephrology. 2022; 23(1): 107. doi: 10.1186/s12882-022-02721-x

- Azagew A.W., Abate H.K., Ferede Y.M. et al. Acute kidney injury and its predictors among HIV-positive patients in Africa: Systematic review and meta-analysis. PLoS ON.E 2024; 19(2): e0298302. doi: 10.1371/journal.pone.0298302

- Gameiro J., Fonseca J.A., Jorge S. et al. Acute kidney injury in HIV infected patients: a critical review. HIV Med. 2019; 20(2): 77-87. doi: 10.1111/hiv.12685.

- Конакова И.Н., Дунаева Н.В., Воробьева О.А. Тяжёлое поопосредованное тенофовира дизопроксила фумаратом. Клинический пример. Нефрология и диализ. 2021; 23(1): 99-105. doi: 10.28996/2618-9801-2021-1suppl-99-105 Konakova I.N., Dunaeva N.V., Vorobyeva O.A. Tenofovir disoproxil Dialуsis. 2021; 23(1): 99-105. doi: 10.28996/2618-9801-2021-1suppl-

99-105 [In Russian]. - Fellström B.C., Jardine A.G., Schmieder R.E. et al. Rosuvastatin and cardiovascular events in patients undergoing hemodialysis. New Engl J Med. 2009; 360(14): 1395-1407. doi: 10.1056/NEJMoa0810177

- Bologa R., Levine D., Parker T. et al. Pharmacokinetics of rosuvastatin in patients with end-stage kidney disease undergoing peritoneal dialysis. Clin Nephrol. 2009; 72(6):437-441. doi: 10.5414/cnp72437.

- Swanepoel C.R., Atta M.G., D’Agati V.D. et al. Kidney disease in the setting of HIV infection: conclusions from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. Kidney International. 2018; 93: 545-559. doi: 10.1016/j.kint.2017.11.007

- Doshi S., Ucanda M., Hart R. et al. Incidence and risk factors for renal disease in an outpatient cohort of HIV-infected patients on antiretroviral therapy. Kidney Int Rep. 2019; 4: 1075-1084. doi: 10.1016/j. ekir.2019.04.024.

- Suzuki S., Nishijima T., Kawasaki Y. et al. Effect of Tenofovir disoproxil fumarate on incidence of chronic kidney disease and rate of estimated glomerular filtration rate decrement in HIV-1-infected treatmentnaïveAsian patients: Results from 12-year observational cohort. AIDS Patient Care STDS. 2017; 31(3): 105-112. doi: 10.1089/apc.2016.0286.

- Liu F., Wang Y., Liu H. et al. Determinants and incidence of chronic kidney disease with Tenofovir-based antiretroviral therapy regimens: A cohort study in HIV-infected adults in South China. Curr HIV Res. 2022; 20(3): 242-250. doi: 10.2174/1570162X20666220428105300.

- Волгина Г.В., Гаджикулиева М.М. Национальные клинические рекомендации «Хроническая болезнь почек у ВИЧ-ин фи ци рованных пациентов (причины, диагностика, принципы ведения)». Нефрология и диализ. 2016; 18(3): 251-272. Volgina G.V., Gadzhikulieva M.M. Chronic kidney disease in HIVinfected patients (causes, diagnosis, principles of management). Nephrology and dialysis. 2016; 18(3): 251-272. [In Russian].

- Смирнов А.В., Ватазин А.В., Добронравов В.А. и соавт. Клинические рекомендации. Хроническая болезнь почек (ХБП). Нефрология. 2021; 25(5): 10-84. doi: 10.36485/1561-6274-2021-25-5-10-84 Smirnov A.V., Vatazin A.V., Dobronravov V.A. et al. Clinical recommendations.

Chronic kidney disease (CKD). Nephrology (Saint-Petersburg). 2021; 25(5): 10-84. doi: 10.36485/1561-6274-2021-25-5-10- 84. [In Russian]. - Бойцов С.А., Погосова Н.В., Аншелес А.А. и соавт. Кардиоваскулярная профилактика 2022. Российские национальные рекомендации. Российский кардиологический журнал. 2023; 28(5): 5452. doi: 10.15829/1560-4071-2023-5452. EDN EUDWYG Boytsov S.A., Pogosova N.V., Ansheles A.A. et al. Cardiovascular prevention 2022. Russian national guidelines. Russian Journal of Cardiology. 2023; 28(5): 5452. doi: 10.15829/1560-4071-2023-5452. EDN EUDWYG. [In Russian].

Выпуск

Другие статьи выпуска

Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса — редкое заболевание, возникающее вследствие генетического дефекта белков ядерной оболочки, чаще эмерина и ламина А/С. Заболевание проявляется медленно прогрессирующей слабостью лопаточно-плечевой и тазово-перонеальной групп мышц, миодистрофией, первичной контрактурой суставов, а также кардиомиопатией с нарушениями ритма и проводимости. Сердечно-сосудистые осложнения и жизнеугрожающие аритмии — основная причина смерти таких пациентов в молодом возрасте. В зависимости от ведущих симптомов и наследственного анамнеза больные попадают в поле зрения разных клиницистов — неврологов, кардиологов, аритмологов, ортопедов, — часто недостаточно информированных о данном заболевании, что препятствует диагностике, своевременной профилактике и лечению осложнений. В данной статье рассмотрены данные эпидемиологии, патофизиологии, особенности течения, диагностики, подходы к ведению сердечно-сосудистой патологии при прогрессирующей мышечной дистрофии Эмери-Дрейфуса с развитием LMNA-кардиомиопатии. А также представлен клинический случай данного заболевания.

Лихорадка неясного генеза представляет собой сложный для дифференциальной диагностики синдром. При отсутствии ключевого признака, который мог бы указать на причину состояния дальнейший диагностический поиск становится затруднительным. Осложняет диагностику многообразие причин и отсутствие единого алгоритма обследования. В представленном клиническом случае описывается пациентка 53 лет, с длительной лихорадкой более 1.5 месяцев, болевым синдромом в области лица. При амбулаторном наблюдении причина выяснена не была. На стационарном этапе проведено комплексное обследование по всем классам причин. Выявленные изменения щитовидной железы и наличие тиреотоксикоза позволили поставить диагноз подострого тиреоидита. Согласно данным литературы, подострый тиреоидит является одной из редких причин лихорадки неясного генеза. Назначение глюкокортикостероидов позволило достигнуть полного регресса клинических симптомов к 4 суткам. Через 5 месяцев достигнут субклинический гипотиреоз. Нозологический подход и междисциплинарное

взаимодействие способствовали верной тактике и благоприятному исходу заболевания.

Остеоартрит (ОА) коленного сустава — одно из самых распространенных заболеваний, наиболее значимым клиническим проявлением которого является хронический болевой синдром. Известно о низкой корреляции между рентгенологической стадией ОА и интенсивностью болей. Прежде всего, это объясняется разнообразием источников болевого синдрома, среди которых важное значение имеет патология многочисленных околосуставных структур (ОС). На сегодняшний день вклад этого вида патологии в клиническую картину ОА изучен недостаточно, в первую очередь в связи с тем, что перечень и частота этих поражений до сих пор не описаны. Цель — описание патологии основных околосуставных структур у пациентов с различными рентгенологическими стадиями первичного ОА коленного сустава по данным клинического и ультразвукового исследования. Материалы и методы. В наблюдательное поперечное исследование в настоящий момент включено 88 пациентов, обратившихся на амбулаторный прием ревматолога по поводу остеоартрита коленного сустава в период с 2021-2023 гг. В ходе исследования оценено 110 коленных суставов с использованием клинического и ультразвукового методов. Результаты: наиболее частыми околосуставными УЗ-изменениями независимо от рентгенологической стадии были тендопатия сухожилий «гусиной лапки» (57,3 %), киста Бейкера (45,5 %), фиброз жирового тела Гоффа (40 %) и лигаментопатия медиальной коллатеральной связки (36.4 %). Выявлена значимая корреляция между количеством изменений по данным УЗИ и рентгенологической стадией (ρ=0,45 [95 % ДИ: 0,28; 0,59], p <0,001), а также между ВАШ и количеством выявленных УЗ-изменений (ρ=0,29 [95 % ДИ: 0,11; 0,46], p=0,002). Кроме того, продемонстрировано, что поздние стадии ОА ассоциированы с бóльшим количеством изменений (p <0,001). Заключение. Изменения околосуставных структур имеются у большинства пациентов с остеоартритом коленного сустава; их количество коррелирует с величиной ВАШ, рентгенологической стадией ОА. Детализация этих изменений, их клиническая значимость и патогенетический вклад в прогрессирование ОА КС требуют дальнейшего изучения.

Цель. Оценить информативность N-концевого промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) для диагностики хронической сердечной недостаточности (ХСН) в зависимости от наличия синдрома старческой астении (ССА) у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) 80 лет и старше. Материал и методы. 320 пациентов с АГ в зависимости от наличия ХСН и ССА были распределены в группы: 1А группа — пациенты с АГ, ССА и ХСН (n=84), 1Б группа — пациенты с АГ, ССА без ХСН (n=77), 2А группа — пациенты с АГ, ХСН без ССА (n=84), 2Б группа — пациенты с АГ без ХСН и без ССА (n=75). ССА выявляли по опроснику «Возраст не помеха». Уровень NT-proBNP определяли в сыворотке крови иммуноферментным методом. Для определения порогового значения маркеров применили ROC-анализ. Результаты. У пациентов с АГ и ССА без ХСН концентрация NT-proBNP в крови выше в 2,3 раза (р=0,003) по сравнению с пациентами с АГ без ССА и без ХСН, что свидетельствует о влиянии ССА на уровень NT-proBNP. У пациентов с АГ и ХСН без ССА уровень NT-proBNP в 4,3 раза выше в сравнении с пациентами с АГ без ССА и без ХСН (р<0,001), у которых концентрацию NT-proBNP отмечали ниже порогового уровня (106,2 пг/мл). У пациентов с АГ и ССА и ХСН регистрировали наибольшие значения концентрации NT-proBNP, которые в 2,9 раза (р<0,001) выше, чем у «хрупких» пациентов с АГ без ХСН и в 1,5 раза выше чем у «крепких» пациентов с АГ и ХСН (р<0,001). Рассчитан новый пороговый уровень NT-proBNP для диагностики ХСН у пациентов с АГ и ССА в возрасте 80 лет и старше — 365,9 пг/мл. Заключение. Для диагностики ХСН у пациентов с АГ 80 лет и старше без ССА маркер NT-proBNP является информативным, так как, согласно полученным данным, его уровень не зависел от возраста пациентов. При применении NT-proBNP для выявления ХСН у пациентов с АГ и ССА 80 лет и старше следует использовать рассчитанный пороговый уровень маркера (365,9 пг/мл), поскольку у этих пациентов концентрация NT-proBNP повышена, независимо от наличия ХСН.

Хронические неинфекционные заболевания представляют важную медико-социальную проблему для системы здравоохранения. Оптимальная фармакотерапия не всегда оказывается достаточно эффективной, а применение хирургических методов лечения возможно не у всех больных. Кроме того, важным звеном комплексного ведения таких пациентов является дозированная физическая активность, однако у большинства из них низкая толерантность к нагрузкам не позволяет их осуществлять, запуская порочный круг, приводящий к снижению функционального резерва организма. В данном случае полезным может быть использование немедикаментозных методов лечения, например, усиленной наружной контрпульсации. Настоящий обзор посвящен анализу литературных данных о возможностях использования данного метода, что имеет существенное значение в клинической практике.

Большинству пациентов с артериальной гипертензией требуется более одного антигипертензивного лекарственного препарата для достижения целевого уровня артериального давления. Некоторым пациентам рекомендуют антигипертензивные схемы, состоящие из нескольких таблеток. Другим — лечение с помощью фиксированных дозированных комбинаций в одной таблетке. Анализ литературы реферативных баз elibrary и PubMed по публикациям в период с 2014 по 2024гг, касающейся выбора двухкомпонентных комбинированных антигипертензивных средств, содержащих ингибитор ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и тиазидный/тиазидоподобный диуретик или блокатор кальциевых каналов, показал, что использование фиксированных дозированных комбинаций (ФДК) антигипертензивных средств и прием одной таблетки один раз в день улучшает приверженность лечению и ускоряет контроль артериального давления (АД). Хотя стоимость ФДК антигипертензивных средств, содержащих ингибитор РААС и тиазидный/тиазидоподобный диуретик или блокатор кальциевых каналов, чаще выше этих же средств, взятых по отдельности, применение фиксированных комбинаций, повышая приверженность пациента терапии, обладает клиническим преимуществом по критерию эффективности снижения АД. С другой стороны, использование свободной комбинированной терапии в двух разных таблетках, когда их прием разбит в течение суток, иногда может давать более устойчивый антигипертензивный эффект в течение 24 часов. Доказательства эффективности контроля АД для ФДК зачастую экстраполируются с данных о свободных комбинациях. Кроме того, ФДК характеризуются меньшей выявляемостью возможной неэффективности одного из компонентов. Ассортимент ФДК и представленных в них соотношений дозировок компонентов расширяется, но выбор среди свободных комбинаций попрежнему шире. В перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за 2024 год отсутствуют ФДК антигипертензивных средств, что исключает возможность их получения на льготной основе и создает возможность для производителя устанавливать на них произвольные цены. Несмотря на то, что в последнее время научное сообщество рекомендует в качестве стартовой терапии использование ФДК антигипертензивных средств в силу лучшего соблюдения режима применения, а значит клинической эффективности и экономической целесообразности, нельзя сказать, что не осталось места для свободных комбинаций антигипертензивных средств в лечении артериальной гипертензии. Выбор врача, частота назначения, доля закупок ФДК в РФ, обзор их потребления требует дальнейшего анализа.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- СИНАПС

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 107076, Г.МОСКВА, УЛ. КОРОЛЕНКО, Д. 3А, ЭТ,ПОМ,КОМ 1,I,18Б

- Юр. адрес

- 107076, Г.МОСКВА, УЛ. КОРОЛЕНКО, Д. 3А, ЭТ,ПОМ,КОМ 1,I,18Б

- ФИО

- Чернова Ольга Александровна (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______